【終了レポート】令和2年度地方創生実践塾in島根県邑南町

終了レポート

2021年02月10日

12の地域力で描く地方創生

令和2年12月4日(金)~5日(土)の2日間、島根県邑南町を舞台に、「12の地域力で描く地方創生」をテーマとして、令和2年度第9回目の地方創生実践塾を開催しました。全国各地の自治体職員など17名のご参加をいただきました。

【令和2年12月4日(金)】

地方創生実践塾開講式に先立ち、邑南町の石橋町長から歓迎のご挨拶をいただきました。

矢上交流センターにて、今回の主任講師である白石絢也氏からイントロダクション、特別講師である藤山浩氏から基調講演、講師である田村哲氏及び寺本英仁氏から講義を受けた後、2名の講師(岩本和敏氏及び徳田秀嗣氏)と共にグループワークを行いました。

◆イントロダクション「地区別戦略会議(ちくせん)の概要」

講師:(一社)小さな拠点ネットワーク研究所 監事 白石 絢也 氏

邑南町の概要と、町がこれまで力を入れてきた3つの大きな政策「日本一の子育て村」、「A級グルメ」、「地区別総合戦略」の概要についてご講義いただきました。特に、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の地区版である「地区別総合戦略実現事業」の取組について、いくつかの地区の事例を取り上げながらご講義いただきました。

◆基調講演「地域診断から始まる人口と所得の取戻し戦略」

講師:(一社)持続可能な地域社会総合研究所所長 藤山 浩 氏

邑南町の地区別戦略の取組を中心に、田園回帰の時代における地区単位の人口分析と予測、地域経済循環、部門を横断した組織と拠点づくり、今後の持続可能な循環型社会づくりについてご講義いただきました。

邑南町の地区別総合戦略では、地区ごとのデータ分析を基に、それぞれの地区が具体的な目標と戦略を立てています。取組の成果については、平成28年から実施されている年度末報告会において発表・共有され、他地区の状況を知る機会となっているそうです。各地区でUターン・Iターン者が多く、戦略の成果が出始めていることを藤山氏は大きく評価されていました。

お話いただくなかで、藤山氏は循環型地域社会の全体最適化には時間がかかること、未来を見据えできることから少しずつ積み上げていくことの重要さを強調されていました。

◆講義「邑南町の攻めと守りのプログラム」

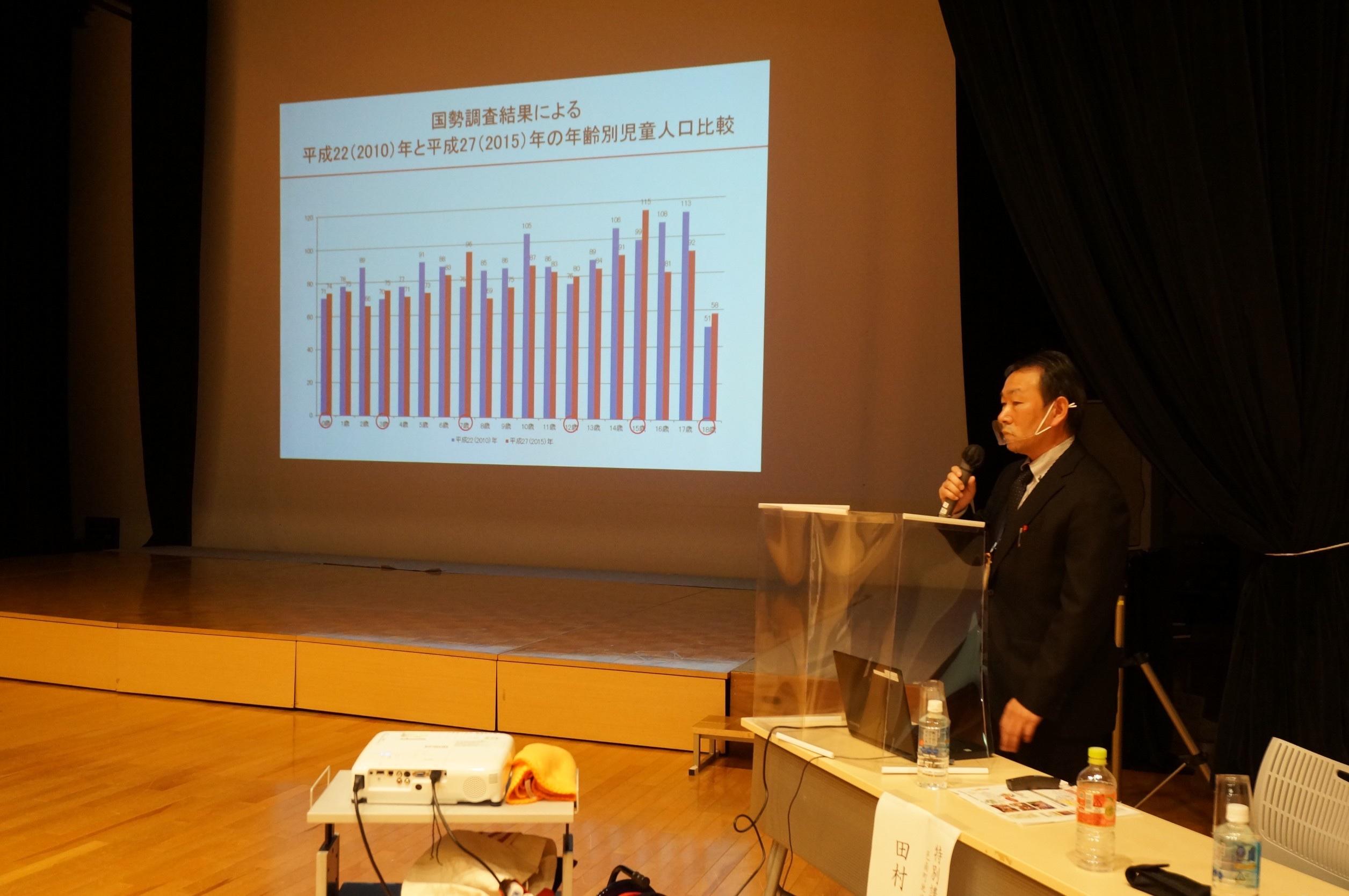

講師:邑南町地域みらい課長 田村 哲 氏

邑南町商工観光課長 寺本 英仁 氏

田村哲氏から、邑南町の「日本一の子育て村」を目指す取組について、寺本英仁氏から、「A級グルメ構想」の取組についてそれぞれご講義をいただきました。

"攻め"の「A級グルメ構想」と"守り"の「日本一の子育て村」を目指す定住プロジェクトを位置付け、着実に実施してきました。田村氏の「今後は行ってきた施策に加えて地域にさらに寄り添うこと」、寺本氏の「地域の本質を見抜くこと」という考えは良い刺激となりました。また、役場全体で情報を共有し横断的な関わりを持って取り組むこと、地域の声を政策に生かせるのは行政のみという言葉も印象深かったです。

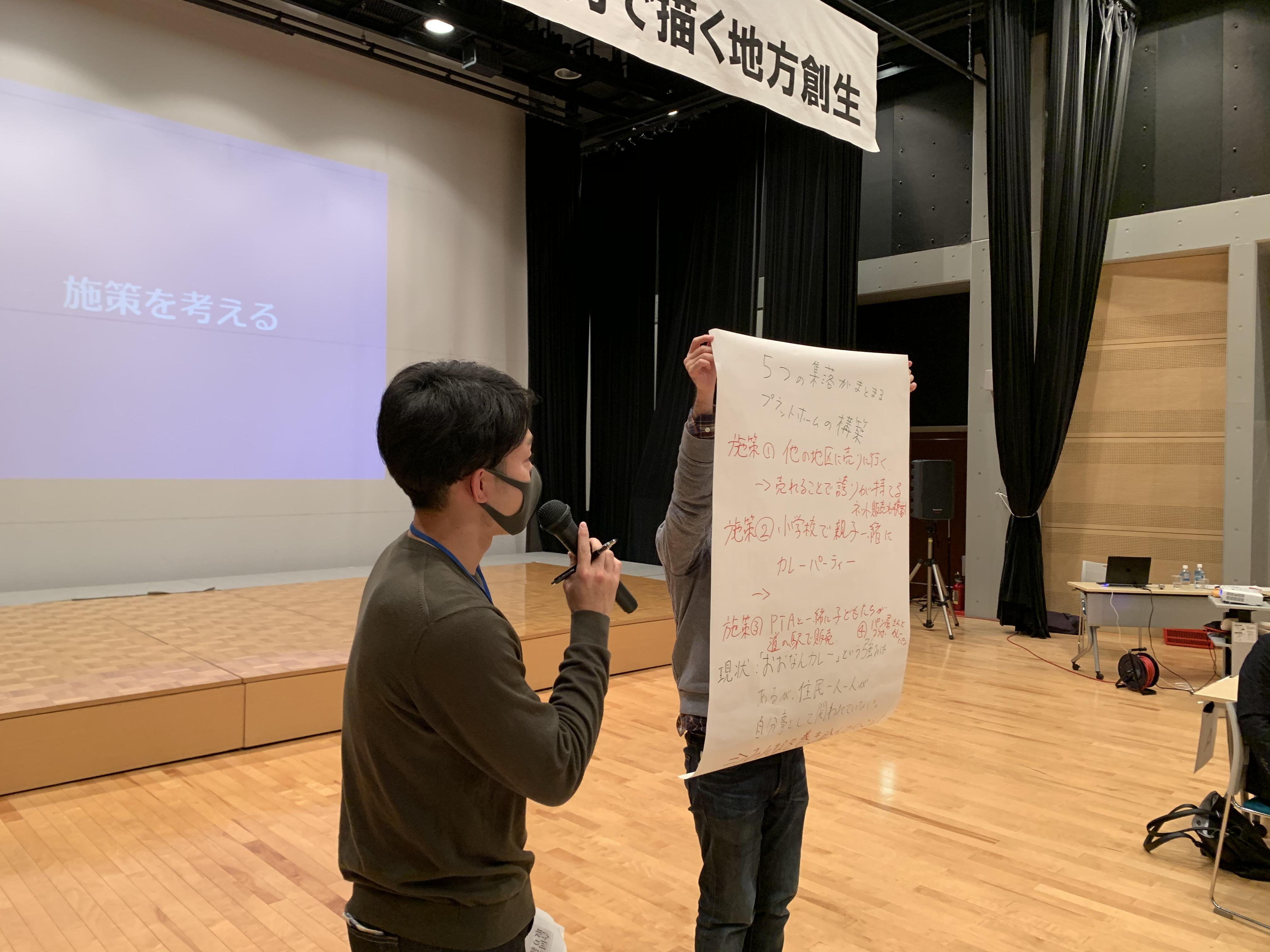

◆グループワーク「地区別戦略から生まれた経済事業」

講師:田所地区 合同会社たどころ 業務執行社員 岩本 和敏 氏

日貫地区 (一社)弥禮(みらい) 代表理事 徳田 秀嗣 氏

岩本氏、徳田氏から、それぞれの地区で立ち上げた法人のこれまでの取組と現状の課題についてお話いただきました。その後、2グループに分かれ各講師に対してビジョンや詳細な取組状況、課題についてヒアリングをしながら明らかにし、グループごとにビジョンを達成できる施策を議論し、講師に提案しました。短い時間でしたが、活発な議論が交わされ有意義な時間になりました。

【12月5日(土)】

口羽公民館に移動し、講師である小田博之氏から講義を受けた後、口羽地区、阿須那地区、田所地区の3つの地区でフィールドワークを行いました。

◆講義「超高齢化を迎えた口羽地区の取り組み」

講師:口羽をてごぉする会 事務局長 小田 博之 氏

小田博之氏から、「超高齢化を迎えた口羽地区の取り組み」についてご講義いただきました。口羽地区では、全国の多くの集落が課題としている地域自治の継続や日常生活の不便さという行政が介入しにくい困り事に対し、有志の自主組織を立ち上げて解決を図りました。始めは活動費のない小規模な組織でしたが、新聞配達業の引継ぎや指定管理業務の受託などから徐々に活動資金を稼ぎ出し、今では地域に欠かせない組織となっています。組織が持続可能であるために、次世代を担う地域マネージャーの確保が今後の課題だそうです。

決して派手な取組ではないものの、できることを着実に行ってきた地域運営の仕組みづくりのお話は、とても参考になりました。

◆フィールドワーク①口羽地区「羽須美エリア小さな拠点づくりの現場」

講師:口羽をてごぉする会 事務局長 小田 博之 氏

元は鯉の養殖業をしていた建物を譲り受け、自分たちで手を加え、口羽をてごぉする会事務所や高齢者サロン、新聞配達場などとして活用している事例をお話いただきました。地産地消を進める「よぼしばの会」では、体調が優れなければ注文を断ってもよいそうで、儲けよりも楽しくやることに主眼を置き活動しているそうです。

◆フィールドワーク②阿須那地区「都市交流拠点 mikkeほか」

講師:NPO法人はすみ振興会 事務局 平 龍 氏

日常生活に必要な機能を守る島根県の「小さな拠点づくり」モデル地区になっている阿須那地区で地域にある個人商店が移動販売や困りごとを傾聴し対応するという事例および町外から来た人が空き家を活用し古本屋やゲストハウスなどを営んでいる事例をお話いただきました。

◆フィールドワーク③田所地区「道の駅 瑞穂ほか」

講師:(一社)小さな拠点ネットワーク研究所 監事 白石 絢也 氏

野菜直売所や地元食材を使ったオリジナルカレーを提供する「kotokoto」を見学しました。新鮮な野菜を求め、町内外から多くの人が訪問し大変な賑わいでした。また、地元住民に親しまれた建物をそのまま利用し、シェアオフィスとして活用している事例についてお話いただきました。

◆個人ワークと発表

2日間の講義やフィールドワークで感じたことや学んだこと、今後自分たちの地域づくりにどう生かせるかということを個人ワークとして言語化し、一人ずつ発表し、全体で共有しました。

【受講者の主な発表内容】

・まずは地域の情報分析を行い、課題を抽出することが必要であると思った。

・自分の地域をあまり把握できていなかったので、地域へ積極的に飛び出していきたい。

・地域づくりには時間がかかるが、できることから取り組んでいくことの重要性について改めて気づけた。

・地域で取り組んでいる活動について、見せる/見てもらう場づくりをしていくことが必要であると思った。

・小田氏の地域で自走していく取組が参考になった。

◆まとめ

邑南町では、地域住民が自らまちづくりを行うという"自分たちの地域は自分たちで"という意識が強く根付いていると感じました。その前提として、行政が地域の人口や経済の分析を行ったうえで地域を知り、必要なニーズを把握することが必要であると気づかされました。

今回の実践塾で各講師からお話いただいた、「地域に出て住民の声を聞き、政策に生かす」、「まちづくりだけでなく、医療や福祉の視点からも地域診断をし、問題意識の共有をする」、「相手の要求に120パーセント答える気持ちで取り組む」という言葉を胸にそれぞれの地域づくりに取り組んでいきたいと強く思いました。

◆総括:主任講師白石氏から

「地域づくりに関わる人は様々である。行政と住民だけで考えるのではなく、例えば医療関係者と地域について意見交換してみることも重要である。それぞれの違う視点を大切にし、今後それぞれのまちで地域づくりに取り組んでいってほしい。」

カリキュラム

| ◆12月4日(金) |

|---|

| 開講式 |

| イントロダクション「地区別戦略会議(ちくせん)の概要」/白石 絢也 氏 |

| 基調講演「地域診断から始まる人口と所得の取戻し戦略」/藤山 浩 氏 |

| 講義「邑南町の攻めと守りのプログラム」/田村 哲 氏・寺本 英仁 氏 |

| グループワーク「地区別戦略から生まれた経済事業」/岩本 和敏 氏・徳田 秀嗣 氏 |

| ◆12月5日(土) |

| 講義「もう一つの役場・集落支援センター構想の発展と現状」/小田 博之 氏 |

| フィールドワーク① 口羽地区/小田 博之 氏 |

| フィールドワーク② 阿須那地区/平 龍 氏 |

| フィールドワーク③ 田所地区/白石 絢也 氏 |

| 個人ワーク・発表・講評 |

| 閉講式 |

募集ページはこちらから

連絡先

セミナー統括課

TEL:03-5202-6134

FAX:03-5202-0755

E-mail:seminar(at)jcrd.jp ※メールアドレスの(at)は@に変更ください。