【終了レポート】令和7年度地方創生実践塾in岩手県紫波町

終了レポート

2025年10月22日

紫波町版「Re:公民連携プロジェクト」

開催日:令和7年5月29日~31日

1 開催地概要

岩手県紫波町は、県中央部(盛岡市と花巻市の中間)に位置し、面積約239 km²、人口約3万3千人の町である。北上川や山々に囲まれた自然豊かな地域で、もち米やリンゴ、ブドウなど農産品の生産が盛んである。近年では、公民連携によるまちづくり「オガールプロジェクト」が注目を集め、地域活性化の先進的なモデルとして評価されている。

2 開催地の取組

平成10年にまち中心部の紫波中央駅前に10.7ヘクタールの土地を取得したが、財政難により開発が進まず約10年間利用されていなかった。その土地を開発するため、平成21年から民間主導型の公民連携手法(PPP)により図書館、医療施設、子育て支援施設、マルシェ、ホテル、スポーツアリーナなどを整備する「オガールプロジェクト」に取り組んでいる。町の財政支出を最小限に抑えつつ、地域のにぎわいと経済循環を創出している。

オガールとは、成長を意味する紫波の方言「おがる」と駅を意味するフランス語「Gare(ガール)」をかけ合わせた造語である。

3 実践塾内容

(1)講義「紫波町の公民連携事業」

主任講師:紫波町 企画総務部長 鎌田 千市 氏

「オガールプロジェクト」「リノベーションによるまちづくり」「学校跡地活用をテーマに紫波町の公民連携によるまちづくりについてご講義いただいた。

①オガールプロジェクト

10年間活用されていなかった駅前の町有地を、民間主導型の公民連携手法を用い開発することで、公共施設整備と民間の経済開発の両立を図ったまちづくりを行っている。100回にも及ぶ住民説明会や40社が参加する企業立地研究会で住民や民間企業の声を丁寧に聞き、地域課題を抽出した。平成21年に「都市と農村の暮らしを『愉しみ』、環境や景観に配慮したまちづくりを表現する場にする」という理念を掲げた紫波町公民連携基本計画を策定した。この計画に基づきオガールプロジェクトは始動した。

仕組みをつくるプロは地方公共団体やコンサルだが、使うプロは市民であるため、市民が何をしたいのか対話を重ねることが重要である。また、つくるプロは民間事業者であるので、役所の関与は最小限にとどめ信頼し委ねることが大切である。こうした考え方に基づきまちづくりを進めた結果、地価公示価格は12年間で34.3%上昇した。

②リノベーションによるまちづくり

オガールプロジェクトが進む一方、駅から徒歩20分の場所にある日詰商店街の活性化も問題となっていた。日詰商店街には、500m四方に50の空き家・空き店舗があったため、遊休不動産を活用する実践的な手法を学ぶためのリノベーションスクールを開催し、選定した七つの物件をリノベーションした。美容室が菓子店に生まれ変わり、旧紫波町役場跡地に温浴・サウナ施設が開業した。

行政は民間企業が稼がなけれ持続しないというプライベートマインドを理解し、民間企業は地域のことを考え行動するパブリックマインドを持つ必要がある。

③学校跡地活用

紫波町には、七つの空き校舎がある。そのうち二つを公共・公益的事業で紫波町が活用し、残りの五つを「産業の振興」「人材の育成」に資するものに活用するというコンセプトのもと、民間事業者が利活用を進めている。保育園やバスケットボールスクール、酒造り拠点等として生まれ変わっている。

(2)講義「公民連携の事業のトレンド」

講師:東洋大学大学院経済学研究科公民連携専攻 教授 難波 悠 氏

公民連携の基本的な考え方と最近のトレンドについてご講義いただいた。

公民連携では、政府セクター(政府・地方公共団体)、市場セクター(民間企業)、地域セクター(住民や地域団体など)の三者がそれぞれに強みや欠点があるため、相互補完しながら連携する必要がある。最適な組み合わせは地域や事業によって異なるため、地域にどんな人がいて、どんなことができて、そこに対して誰がどのような補完をすればうまくいくのかを考えることがPPP成功の一番重要なポイントになる。

また、PPPの失敗の多くは地方公共団体の考え方・設計の仕方に起因する。民間の状況やニーズとのズレ、官民どちらかの過度なリスク負担、不適切な選定基準などが問題となる。PPPを成功させるには、政策目的の明確化、官民の対話、適切なリスク配分や評価基準の整備が不可欠である。

PPPの最近のトレンドとして、縦割り思考からの脱却や目的と手段を明確にし手法を正しく使うことの重要性を説明された。

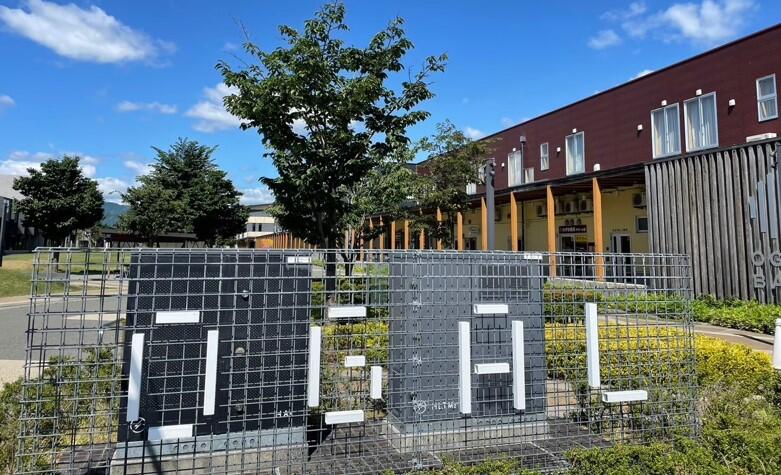

(3)フィールドワーク「オガールさんぽ」

訪問先:①オガールベース ②オガールプラザ ③町役場 ④オガールセンター ⑤エネルギーステーション ⑥オガールタウン ⑦オガール広場

紫波中央駅前に広がるオガール地区にある各施設を視察した。

オガールベースは、日本初のバレーボール専用コート「オガールアリーナ」や宿泊施設「オガールイン」などが入居する官民複合施設である。

オガールプラザは、紫波町の農畜産物や加工品を扱っている「紫波マルシェ」のほか、飲食店、クリニック、学習塾、図書館、子育て支援施設が入居している。

町役場は、木造部分の構造躯体に100%町産のカラマツ材を使用しており、国内最大級の木造庁舎である。

オガールセンターは、小児科クリニックや病児保育室などが入居している。こどもが風邪をひいた際には、小児科クリニックで診療を受け、病児保育施設に預けられるなど、安心して子育てができる環境の創出を図っている。

木質バイオマスボイラーで作った熱水を循環させ地域内熱供給を行う「エネルギーステーション」は、紫波町産材木質チップを燃料に、役場庁舎、オガールベース、オガールタウンなどへ冷暖房・給湯用の熱を供給している。

他にも紫波町型エコハウス基準を満たす住宅が建ち並ぶ「オガールタウン」や地区の中央に位置する「オガール広場」などを見学した。

(4)講義「Re:オガールのふりかえり、そして次へ」

講師:紫波町企画総務部地域づくり課 公民連携係長 高橋 竜介 氏

紫波町が進める公民連携の取組と、オガールプロジェクトの「Re」に向けた展開についてご講義いただいた。

オガールプラザは開業から15年が経過し、施設の老朽化や修繕の必要性が見え始め、さらに、プロジェクト開始から18年が経ち、20年の節目が近づく中で、公民連携をめぐる環境の変化や人の入れ替わりによる関心の移ろいが見られることから、「Re:公民連携プロジェクト」に取り組んでいる。

その一環として、「公民連携白書」の作成を進めている。これは、プロジェクト構築の過程を記録し、公開することで、全国的に広がる公民連携の実践に役立つことを目指している。

また、学校給食センターの整備やスポーツ交流拠点施設「ワイズマンスポーツベース紫波」の整備事例も紹介された。公共施設整備においては、官官連携が最大のポイントとなる。座組みを丁寧に設け、立場や年齢を超えて意見を交わせる仲間づくりを意識することが大切である。そのうえで、現場を実際に見て、民間との対話を重ねる姿勢が求められる。

最後には、「好き」や「悔しい」といった感情を原動力に挑戦を続けることの重要性が強調され、公民連携を進めるうえで官と民が共有できる「共通言語」を身につけることの重要性が示された。

(5)講義「ノウルプロジェクトの設え方」

講師:株式会社マザー・オガール地方創生アカデミー社員 佐々木 琢磨 氏

「ノウルプロジェクト」の考え方と具体的な進め方についてご講義いただいた。

紫波町では、閉校により空き校舎となった7校の利活用を検討するにあたり、各公民館を回って地域住民の声を聞き取るとともに、市場性を把握するためのサウンディング調査を実施し、実現可能な活用案を探った。その結果を踏まえて学校跡地活用基本方針を策定し、さらに各校の地域性や課題に応じた実施方針を定めていった。

このうち旧長岡小学校では、「風景を創る」という理念のもと、地域の自然と人々の営みを掛け合わせた紫波町ならではの風景を形づくることを目指し、ノウルプロジェクトが進められている。地域の課題解決に向け、民間にソリューションを提供してもらうため、町が出資する代理人方式によってマスタープランを作成し、民間主導型のまちづくりを推進した。

こうしたプロジェクトとして公民連携を進めるにあたり、行政の役割としては、①仮説を立て基礎調査・検証を行う、②構想や基本計画、ガイドラインを策定して政策化する、③予算やスケジュール、チーム体制を整備してプロセスをデザインする、④インフラ整備を含めて民間投資の環境を整える、⑤条例・要綱や組織の仕組み・戦える体制をつくる、という5段階のプロセスが重要である。

また、行政と民間がそれぞれの役割を発揮するうえでは、官も民もどちらも「公」を担う立場であることを意識し、官は民を、民は官を理解する姿勢が心構えとして大切である。

(6)講義「営生権を創造する」

講師:株式会社オガール 代表取締役 岡崎 正信 氏

地方こそ「尖るまち」が生き残るという視点から、地方におけるまちづくりの本質についてご講義いただいた。

まちづくりは属人的になりやすく、首長や経営者の姿勢が、そのまま地方自治体や地域の姿を決定づけると指摘された。また、単に東京の真似をする地方の開発は失敗すると強調された。

事業は、①資金調達における金利、②建設(投資)コスト、③不動産の価値、の三要素で成り立っている。資金調達における金利や建設コストは東京と地方で大きく変わらない一方で、不動産の価値には何十倍もの差がある。したがって、「地方が再生した」と言えるのは、人が集まるかどうかではなく、不動産の価値が上がっているかどうかが指標となる。

こうした状況を打開するためには、リスクを取る人たち(投資をする人)と一緒にマスタープランを策定し、計画、開発、運営を一気通貫で進めることが重要である。従来のように段階ごとに切り離し、入札やプロポーザルで他のコンサルタントに委ね、投資をする人をないがしろにする手法は成功を妨げる。あわせて、需要を起点とした逆算の発想で事業を組み立てることが重要である。

まちづくりにおいては、人々の幸福や居心地の良さを重視し、風景(ランドスケープ)、音(サウンドスケープ)、匂い(スメルスケープ)といった感覚的な要素に目を向けた空間づくりを取り入れていくことが求められる。

さらに、地方が生き残るためには、競合の少ない分野で独自性を発揮する「ピンホールマーケティング」によって尖ることが必要である。まちづくりの考え方は「仕事があるから人が住む」から「良い暮らしがあるから人が住む」へと発想を転換することにあると示された。

最後に、まちづくりは属人的であるからこそ、計画や構想の段階から官と民が共に取り組むことが重要であると強調された。公民連携を進める際には、営みや生きる権利を市民・町民に与えるのと同様に、パートナーとなる民間企業に対しても与えることが必要である。

(7)講義「不動産業から見た公有地の可能性」

講師:くらしすた不動産 代表取締役 星 洋治 氏

不動産業から見た公有地の可能性について、具体的な事例を交えながらご講義いただいた。

星氏は、不動産業の視点から地域と関わり、公民連携プロジェクト「オガール」や古民家活用の「トミカ」、高性能賃貸「くるみアパートメント」など、地域資源を生かした事業を実践してきた。

特に、賃貸住宅分野では「高性能賃貸住宅」を開発・普及し、性能とデザイン性を両立させた物件が全国から注目を集めている。こうした住宅は、地域の居住環境改善のみならず、移住者の受入基盤ともなっている。

その他にも、公有地を活用した銭湯・サウナ施設「ひづめゆ」や、文化財建築を保存・活用した施設整備にも取り組み、行政との丁寧なコミュニケーションを重ねながら持続可能な地域経営を進めている。

講義の中で、「不動産はあくまで手段であり、目的ではない」という基本的な姿勢が繰り返し語られた。建物を作ることがゴールではなく、地域に豊かさや幸せをもたらす"使い方"こそが重要である。「稼ぐ」ためだけでなく、「地域の資源を循環させる仕組み」をデザインする視点が求められる。

また、まちづくりは、「行政・民間・市民の三者がそれぞれの役割を果たしてこそ本当の意味で機能する」と述べ、官民連携における三者の対話と信頼が、公有地活用を成功に導く鍵であると示された。

(8)講義「公民連携で大切なこと」

講師:株式会社アフタヌーンソサエティ 代表取締役 清水 義次 氏

公民連携を成すうえで大切な視点についてご講義いただいた。

人口減少・高齢化が進行する中、地域の持続的発展のためには行政のみならず、民間・住民と連携する「公民連携(PPP)」の考え方が不可欠である。

特に、行政が「すべてを自分たちで抱え込む」発想を脱し、担うべき役割を再定義したうえで、民間に委ねるべき部分は委ね、地域住民とともにビジョンを共有する姿勢が重要である。その際、単なる外部資本の導入ではなく、地域資本=「市民資本主義」に基づいた仕組みづくりが、地域の内発的発展につながる。

また、プロジェクトを推進する際には、建物や施設といった「ハード(箱)」を新たに建てることではなく、地域に眠る既存資源を見直し、「ソフト(中身)」を充実させることが本質的なまちづくりにおいて重要である。

最後に、まちという存在は「官」と「民」のどちらか一方だけで成立するものではなく、両者が信頼関係を築きながら協働することで、はじめて本来の力を発揮すると示された。地域にとって重要なのは「敷地」や「施設」単体の価値ではなく、「エリア」としての統合的な価値創出であり、点ではなく面で考える視点が大切となる。とくに"歴史"という時間資産は新たに生み出せないため、既存の歴史や文化的背景を軽視せず、そこに根差したまちづくりが求められる。

講義を通じて、地方公共団体職員や関係者が「行政がすべて担う時代」から脱却し、「地域の力を引き出すファシリテーター」へと役割を変化させていく必要性と、民間や市民との共創による新たな公共のかたちが示された。

4 おわりに

講義やフィールドワークを通じて、行政と民間が一体となった紫波町ならではの地域づくりについて学ぶことができた。特に、まちの将来を見据えた明確なビジョンと、それを実現するために行政と民間がフラットな関係で協働している姿勢が印象的であった。

また、最後に実施したグループワークでは、これまでの学びを受講生自身の地域に置き換えて考えることで、地域課題への具体的なアプローチを深めることができた。

地域づくりを進めるうえで、町民一人ひとりが主役となり、チャレンジできる環境を整えること、そして住民同士が支え合い協力し合う風土を育むことが、公民連携をより効果的に進めていくために不可欠であると強く実感した。

■受講者の声

・今は先進地と呼ばれている紫波町も、数年前までは中心市街地の衰退や駅前の空洞化といった問題

を抱えていたというお話を受け、初めからうまくいっている地域はないのだなと実感した。

・まちづくりは手法ではなく属人的に行われている。熱い思いを持っている人の周りには、同じ思いを持った人が集まってくるということを実感した2泊3日だった。

・不動産価値(エリア)の上昇をKPIとして指標を立てることが印象的だった。地域の状況や将来像と結びつけ、暮らしの価値を高める多様な工夫があり、考え方の幅の広さを学んだ。

■執筆者

企画・人材育成グループ 得丸 萌 (埼玉県から派遣)

企画・人材育成グループ 吉田 光来(鳥取県から派遣)

移住・交流推進課 濱松 大樹(宮崎県延岡市から派遣)