【終了レポート】令和7年度地方創生実践塾in福岡県豊前市

地方創生実践塾 募集終了

2025年08月13日

~官民タッグのまちづくり~

関係人口のその先へ活躍人口とその歩み方

開催日:令和7年6月11日、令和7年6月27日~28日

1 開催地概要

豊前市は福岡県東部(京築地域)の南端、海と山に囲まれた自然豊かな市である。南には修験の霊山・求菩提山のある犬ヶ岳がそびえ、岩岳川の流れる扇状地に市街地が開けている。北は波穏やかな周防灘に面し、海の幸・山の幸が豊富な地域である。伝統の豊前神楽や地域祭りも色濃く、交通は東九州自動車道やJR日豊線が通っている。面積は約111 km²、人口は約23,067人である。

2 開催地の取組

豊前市の「ハレノヒ実現プロジェクト」は、「豊前に関わるすべての人(=活躍人口)」が市内で「楽しく居場所を持ち、活躍できる時間と場=ハレノヒ」を共に創る、2021年から2025年の地方創生事業である。駅前エリアの賑わい創出、自然環境整備、生涯を通じた学びの場の創出、地域団体やボランティアなどで活躍する人が安心して活動するための支援など4つの柱で官民連携を進め、交流・移住・企業誘致などの成果を上げている。

3 実践塾内容

6月11日(水)

(1)講義「豊前市のご紹介~豊前の「おもしろさ」入門編~」

講師:豊前市総合政策課 郡司掛 ひろみ 氏

豊前市商工観光課 西村 憲 氏

豊前市は福岡県と大分県の県境に位置し、博多圏からは距離があり人口は約2.3万人で県内最少、高齢化率は37.3%と高い。自然や祭り、歴史などたくさんの魅力を持っている地域だが、課題として停滞感や財源不足があった。

しかし、現状を「今から変えられるまち」と肯定的に捉え、活躍人口(豊前市に関わるすべての人)が主役となって「楽しいことが続き、不安がない未来」を目指している。

ハレノヒ実現プロジェクトではZigZagなどの地域活動の拠点整備、企業誘致、豊前しごと図鑑などの事業を展開してきた。その中の一つのおしごとパレット事業では、高齢者や障害者など、社会との繋がりを構築しづらい方が自身の得意や出来ることを生かして働けるように、短時間のワークシェアリングや仕事を分解するなど、働ける人の幅を広げる仕組みづくりにも取り組んだ。

また、人口減少社会での行政支援の限界を打破するため、新しく「Re:ぶぜん」という取り組みを開始した。地域内でのコミュニティ形成機会を創出し、地域コミュニティによる互助共助によって、一人では解決困難な課題を地域の力で解決する取り組みをしている。

6月27日(金)

(2)講義「最初の挑戦 ハレノヒ」

講師:一般社団法人豊前観光まちづくり協会 会長

大分製紙株式会社 専務取締役 田北 信行 氏

株式会社HOHO 代表取締役 木藤 亮太 氏

豊前市で2021年から取り組みが開始された「ハレノヒ実現プロジェクト」について、ご紹介いただいた。

ハレノヒ実現プロジェクトは、学生も多く利用しているJR宇島駅を無人駅にしたくないとの想いにより、駅の清掃活動から始まった。宇島駅周辺での活動から始まり、駅前の商店街エリアの活性化に向けて地域で話が膨らんでいった。

人口減少社会の中で、まちの未来を考えていく中で、人口が減少していくことを悲観するよりも、まちのことを真剣に考える人を増やしていこうと考えた。自分たちがこのまちで暮らす幸せとは何かを考えながら、まちに関わる全ての人がそれぞれの方法で、それぞれのペースで向かっていく「活躍人口」の創出を活動の柱にした。

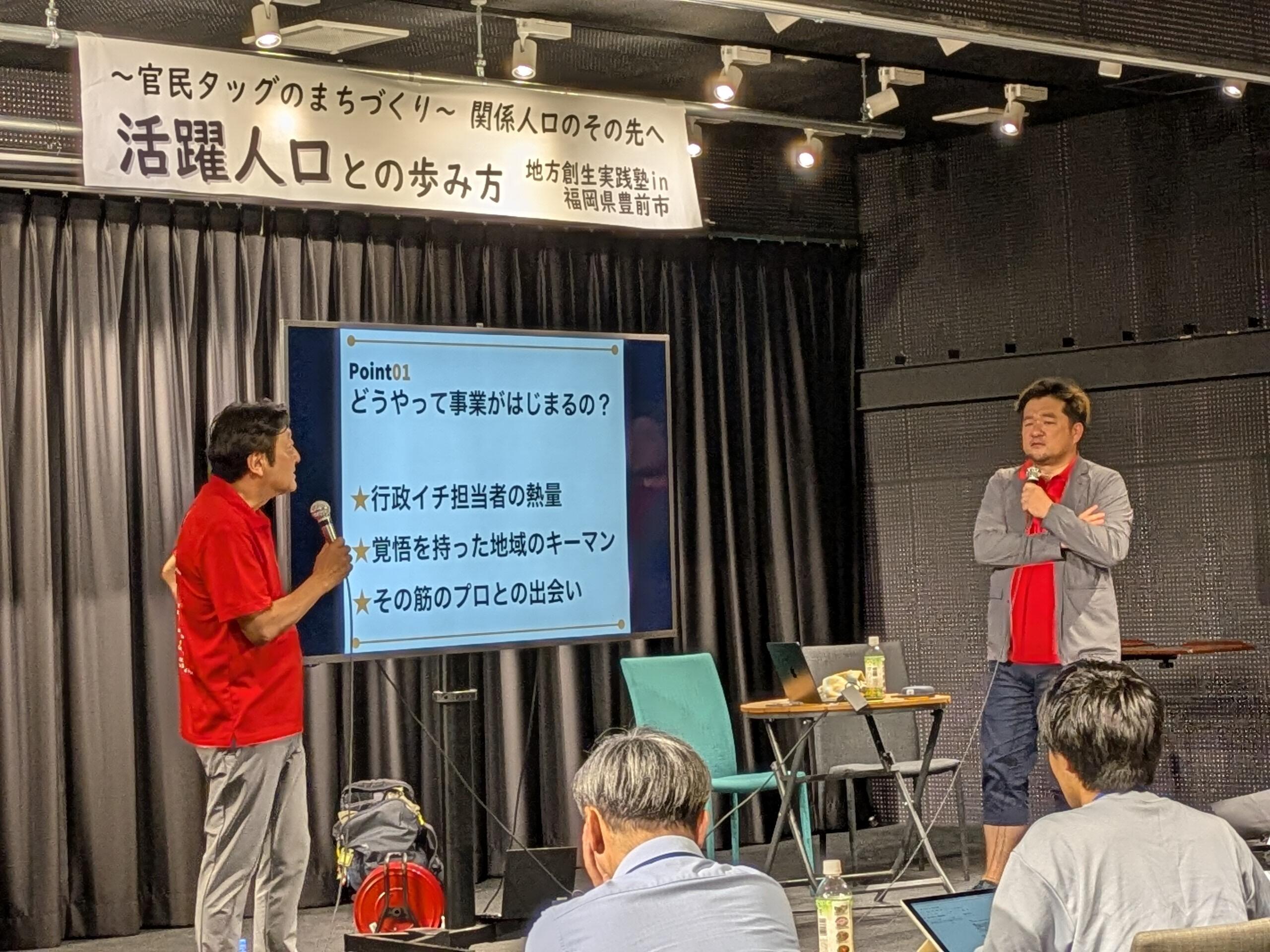

当該プロジェクトは、「行政担当者の高い熱量」と「活動への覚悟を持った地域のキーパーソン(住民)」、「地域づくりのプロとの出会い」が折り重なって大きく前進した。

事業では、駅前や商店街内に拠点となる場作りから始め、その拠点を中心に人の流れを生み出す取り組みを増やしていった。その結果、会場となったZigZagでは、全国から5社のサテライトオフィス活用や、若者による店舗や学習塾の開業などのにぎわい創出に繋がった。それらの取り組みは豊前市を含む京築エリアに広がっている。

現在、行政の事業としてのハレノヒ実現プロジェクトは区切りがついた形となり、この取り組みで始まった様々な活動を民が主体となって持続可能な取り組みにしていくための挑戦が始まっている。

(3)講義「官民連携のあゆみ」

講師:豊前市総合政策課 郡司掛 ひろみ 氏

豊前市商工観光課 西村 憲 氏

事前講義のおさらいから始まり、講義①で紹介のあったハレノヒ実現プロジェクトについて、行政職員の目線で活動を紹介いただいた。

ハレノヒ実現プロジェクトの始まりは、「JR宇島駅に特急ソニックを停め続けたい」という市民の想いからだった。しかし、当時の豊前市に出来たことはJR九州へのお願い参りにとどまっていた。

そんな中、令和2年に観光まちづくり協会の田北氏が務める大分製紙株式会社より、企業版ふるさと納税の打診があり、その活用によってまちの賑わいづくりに「民」が深く関わるようになり、官民連携した活動が始まり、令和6年には活躍拠点や活躍人口ができ、豊前はおもしろいという声が聞こえてくるようになった。

このプロジェクトでは、慎重で丁寧に動く守りが得意な行政と、トライアンドエラーの精神で攻めが得意な民間がそれぞれの得意なことを生かして協力してきたことで、事業が大きく前進した。

このような経験から、官民がタッグを組んで事業を動かすためには、同じ目的のために支え合う関係を構築し、お互いの抱える課題を共有し、各自が当事者意識を持つことが大切だと語った。豊前市では、生煮えの事業を「民」とともに叩き上げ、作り上げていき、形にしていくスタイルが定着している。

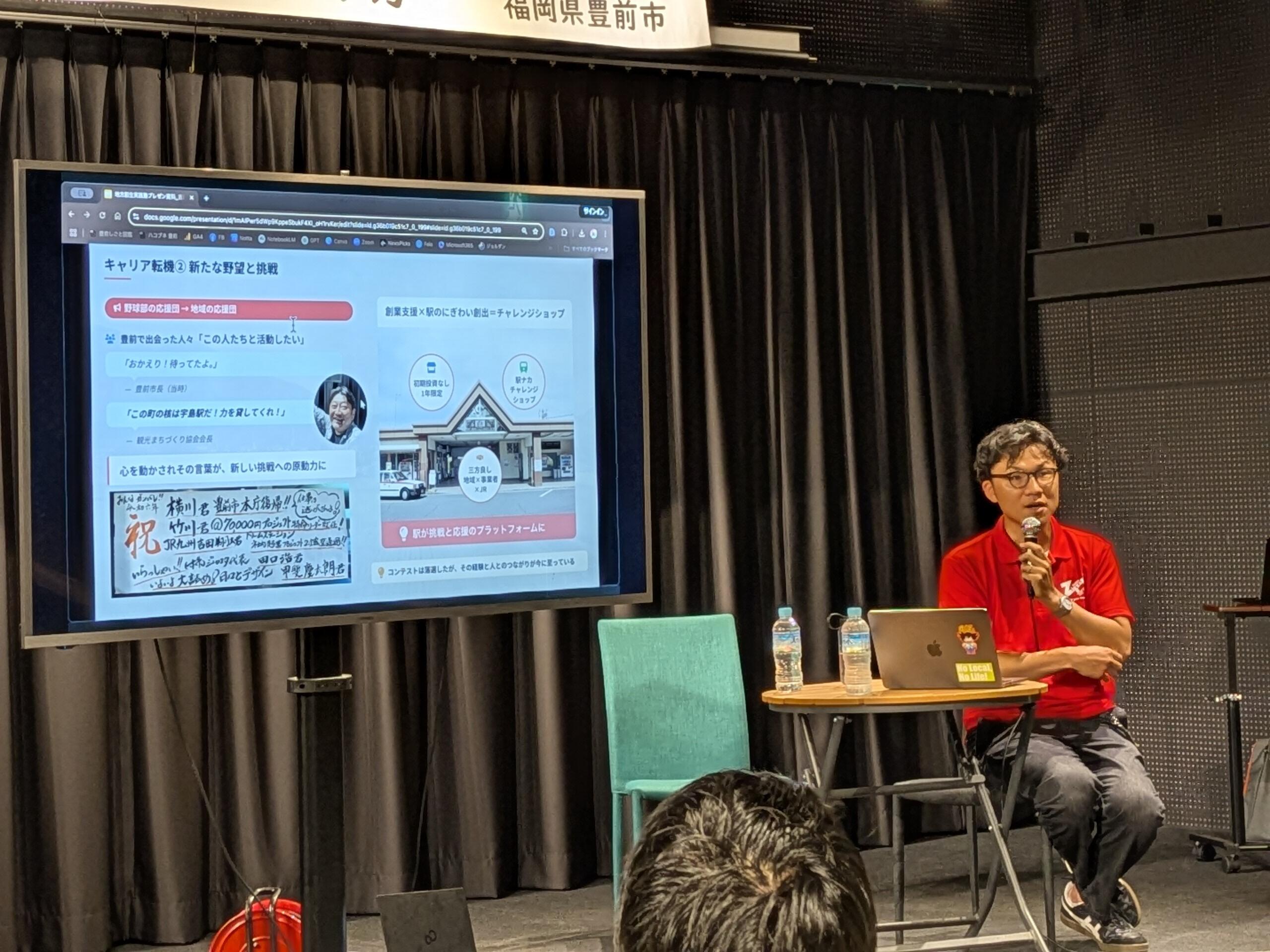

(4)講義「AI時代のキャリア戦略としての"ローカル"~JR九州から豊前市へ~」

講師:株式会社ことろど 豊前しごと図鑑編集長 吉田 翔太 氏

吉田氏は、17年間JR九州に勤務し、新幹線システムの設計や企画に携わっており、西九州新幹線の開業プロジェクトメンバーを務めるなど技術職員として活躍していた。

しかし、コロナ禍が訪れたことや西九州新幹線のプロジェクトが完了したことから、漠然としたキャリアの不安を持つようになり、新しいことへの挑戦を始めた。

その挑戦として始めたJR九州の社内新規事業コンテストに取り組む中で、ZigZagで行われていたまちづくりイベントで出会った熱量のある人々との出会いをきっかけに、一緒に活動したいと考えるようになった。JR九州で務める傍ら豊前市での活動を続けていたところ、現職場の代表から声がかかり、Uターンを決意した。

この経験を通じて、吉田氏はローカルにおけるキャリア戦略について考えた。ローカルにおけるキャリアの余白は「未発見の問い」にあると考えた。都市部では、多くの課題が顕在化しており、その解決に向けた競争が行われている。一方で、地方では「特に困っていない」ことが多く、問い(課題)が顕在化していないものが多い。こうしたAIが知らない(インプットされていない)問題に気づくことが、ローカルにおけるクリエイティブな働き方であり、未開のローカルにこそ、キャリア戦略の余白があると語った。

(5)講義「商店街はまだまだ"遊べる"。豊前発、楽しいが文化になる未来設計図」

講師:REVELOP 代表

Urban nook YOLO 店主

豊前市地域おこし協力隊 尾家 一輝 氏

尾家氏はもともと東京で生活をしていたが、一念発起して豊前市へUターンをし、現在は豊前市地域おこし協力隊として活動する傍ら、古着屋の経営を行っている。

東京での経験では、地域にある商店街が「暮らし」の場から、「楽しみ」の場に変化していることを感じていた。そこで、豊前市の商店街でも「暮らし」の場から「楽しみ」の場に変わることで、自分たち若い世代にも愛着を持ってもらえるのではないかと考えた。

豊前市に戻ったときには、地域の人々の挑戦に対する応援の雰囲気があったことが実現の後押しとなった。

これまでの経験から、若者にとって「楽しい」ことが何よりのインフラであり、「楽しい」地域だからこそ、若者の愛着や挑戦が生まれると語った。

(4)トークセッション「ハレトーク」

ハレノヒ実現プロジェクトに携わるメンバーによる特別トークセッション「ハレトーク」が行われた。

「Uターンの難しさは」というトークテーマでは、実際に豊前市にUターンした実体験をもとに、当時のリアルな葛藤などについてお話いただいた。その中で、外から来る人に対して、地域にどんな仕事があるか、どのような気持ちで働いている人がいるかなどについて、「見える化」することが大切であるとのお話もあった。

また、自治体職員が役所の外に飛び出して地域づくりのプロジェクトに関わることは、職員にとっての大きな刺激となり、本人の視野を広げ、成長につながるとのお話もあった。

地域活性化のためには、商店街に新しい店ができたり、人通りが増えたりすることももちろん大切だが、地域活性化のプロジェクトに関わる官民のメンバーそれぞれが、課題意識を持ち、どうしたらより良い地域になるかを考え、実行に移すことが大切であると語った。また、どれだけの人が来訪したか、どれだけの会社を誘致できたかという量を重視するのではなく、地域にあるおもしろいことやおもしろい人、新しい取組などに注目し、それを可視化していきたいと意気込みを語った。

ハレノヒ実現プロジェクトに携わるメンバーそれぞれの想いに触れることができ、小さな変化の積み重ねが大きな変化をもたらすことに気づかされるトークセッションとなった。

(5)フィールドワーク「宇島駅前~商店街エリア」

1回目のフィールドワークでは、ハレノヒ実現プロジェクトを通じて立ち上がった「豊前市活躍拠点KITEN」や、講師である尾家氏が立ち上げた古着屋「Urban nook YOLO」などを見学した。「豊前市活躍拠点KITEN」は、日中は豊前市の特産品などが買えるセレクトショップとなっており、施設内の一画がテナントとなっている。そのテナントには、縁があって繋がった大分県竹田市の若者が運営する個別指導塾「竹田塾」が入っており、放課後には学生が学んでいる。

6月28日(土)

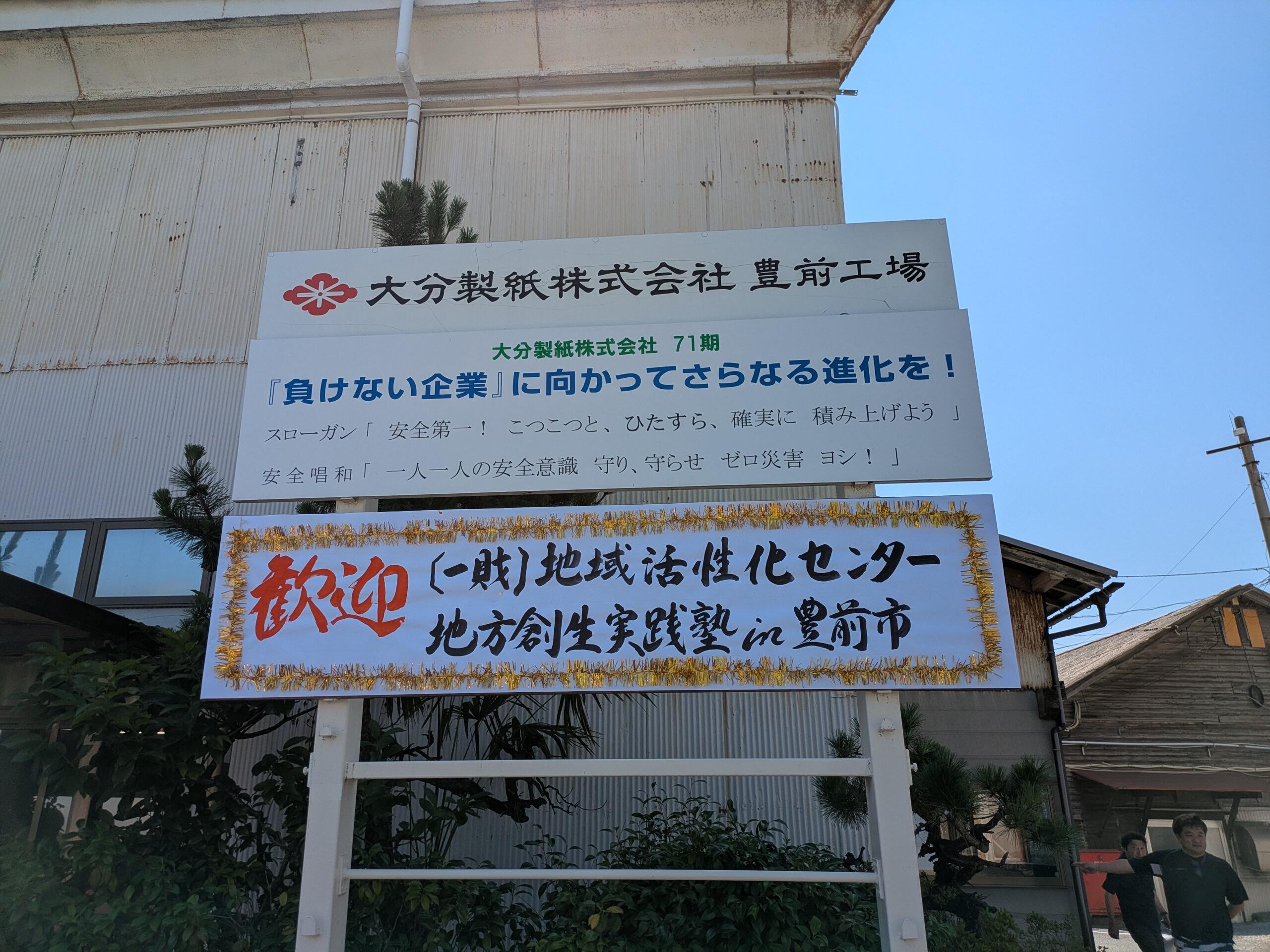

(6)フィールドワーク「大分製紙株式会社豊前工場・求菩提茶屋 他」

2回目のフィールドワークでは、まず初めに田北氏が務めている大分製紙豊前工場を見学した。豊前工場では、トイレットペーパーなどの製品の製造過程を見学ながら、ハレノヒ実現プロジェクトで始まった「豊前しごと図鑑」や「おしごとパレット事業」を通じて就労いただいた職員の方も紹介いただいた。

続いては、廃校舎を活用した交流施設もみじ学舎に設置されている「大きな椅子・大きな机」を見学した。地域住民の「こんなものがあると面白いよね」という声を住民自ら実現した施設であり、椅子に登って実際に腰を掛けることも出来る人気スポットである。

その後、廃墟となっていた施設をハレノヒ実現プロジェクトでリニューアルし、犬ヶ岳観光の拠点としてオープンした「求菩提茶屋」にて見学及び昼食をいただいた。求菩提茶屋の辺を流れる岩岳川沿いでは簡単な森林セラピーを体験し、自然の音に癒やされる体験をした。昼食では、地元のそば粉を使用した「そば団子汁」や、求菩提の清流をイメージしたスイーツ「求菩提のしずく」などをいただいた。

(7)グループワーク

研修のまとめとして、ZigZagにて、2日間の学びをグループで共有した。各グループの発表では、学びの他、これからの取り組みの持続性に関する投げかけがあった。田北氏は、これに対し、「自分が辞めてしまったら続かなくなってしまうのではないか」との葛藤があることも考えていたことを語った。また、木藤氏は、田北氏と同質のリーダーは生まれないが、地域の取組は、「違う形で新しい形に変わっていくこと」を前提に、同じ形を続けるのではなく、フェーズに応じた最適な形に流動的に変わっていくことが大切であると話した。

(8)まとめ

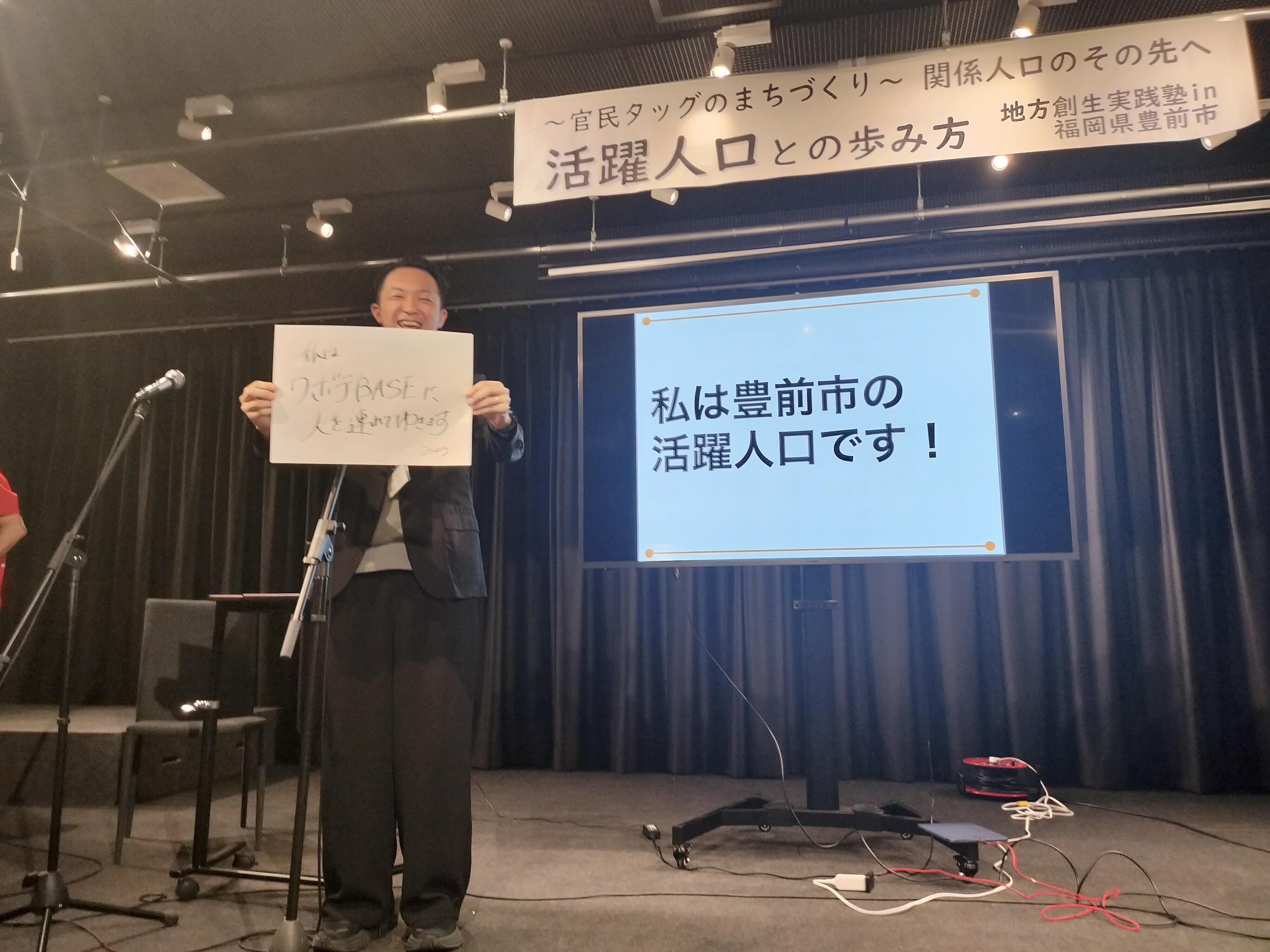

最後のまとめでは、今回の参加者がそれぞれの「活躍人口宣言」を行った。今回の地方創生実践塾を通じて、豊前市を知り、関わった参加者もまた、豊前市の「活躍人口」であるということで、参加者自身が豊前市のために今後、何をするのかを宣言して、地方創生実践塾を締めくくった。

4 おわりに

本実践塾を通じて、ハレノヒ実現プロジェクトで取り組んできた、「官民」によるまちづくりの取り組みのあり方について学ぶことができた。それぞれの得意なことを生かしながら、抱える課題を共有し、お互いに支え合う取り組みは本来あるべき協働のあり方だと感じた。また、挑戦する人々を応援する地域の雰囲気が、地域での新しい取り組みや活気の創出に繋がっている姿を見ることができた。

■受講者の声

・官民連携のあり方や関わる人々の魅力が伝わる回であった。とくに、人の魅力がとてもずば抜けていて、私も関わりたいなと思えるような方々ばかりであった。最後のグループワークでも、自分の感じたことを共有し合えた事で、新たな発見や視点を見つけられたのは、とても良かった。様々な業種の方とお話しできたのも嬉しかった。

・とても温かく、熱い方達が、官民が溶け合って成し遂げたまちづくりは、とても素敵でした!気遣いやおもてなしの心も格別でした!ありがとうございました!

■執筆者

企画・人材育成グループ 永野 豪人(高知県から派遣)

地域創生課 古屋 俊樹(山梨県北杜市から派遣)

地域創生課 堀 美紗子(鹿児島県から派遣)