【終了レポート】令和7年度地方創生実践塾in福島県富岡町

地方創生実践塾 終了レポート

2025年09月17日

~二つの時を紡ぐ復興まちづくり~記憶と創造が織りなす持続可能な富岡町の未来

開催日:令和7年7月24日~26日

1 開催地概要

福島県浜通りに位置する富岡町は、東は太平洋に面し、西は阿武隈高地につながる丘陵地が広がる地形である。面積は68.39㎢。豊かな自然に恵まれ、特に夜の森公園の桜並木は有名である。交通網は、町内を南北に貫く国道6号と常磐自動車道が主要で、常磐富岡ICが設置されている。東日本大震災と原発事故の影響で人口は大きく減少し、2025年4月時点で町内居住人口は約2,600人である。

2 開催地の取組

福島県富岡町は、東日本大震災と原発事故による全町避難という経験を経て、「一人ひとりの幸せで みんなの未来を創る」をスローガンに、地方創生に取り組んでいる。

産業面では、産業団地を整備して企業誘致を進める一方、ワイン用ブドウ栽培などの新たな農業への挑戦や、手厚い補助による新規就農者の確保・育成を推進。サテライトオフィスを拠点に、新たなビジネス創出も図っている。

移住・定住促進に向けては、住宅支援や移住相談窓口を充実させ、特に子育て世代の呼び込みに力を入れており、具体的には教育費無償化や独自の教育プログラムの導入、支援施設の整備などを進めている。震災の記憶を伝えるアーカイブミュージアムを核とした交流人口拡大にも注力し、風化や風評被害といった課題に立ち向かいながら、町の持続的な発展を目指している地域である。

3 実践塾内容

7月24日(木)

(1)フィールドワーク① 夜ノ森ウォーキング

講師:marutt株式会社 西山 里佳 氏

秋元 菜々美 氏

NPO法人インビジブル 日向 志帆 氏

講師の案内により、震災前の夜ノ森地区での思い出を交えながら、中学校跡地や桜並木、公園、駅などを歩いて巡った。参加者は各地点で立ち止まり、視覚・匂い・音・温度といった五感を通じてその場で感じたことをノートに書き留め、過去と現在を結びつける作業を行った。かつて多くの人々でにぎわった場所が今は静かに佇む様子や、桜並木に込められた記憶を知ることで、景色の持つ意味が一層深まったように思う。実際に現地を歩き、講師の震災前の生活に根差した記憶に触れることで、町が失ったものの大きさとともに、そこから立ち上がろうとする復興の歩みの難しさを、肌で感じ取ることができた。単なる知識としてではなく、現地で体感し考えることで、富岡町の現状や課題を自分ごととして捉える貴重な機会となった。

(2)講義「富岡町の概要説明」

講師:富岡町企画課 主任兼係長 猪狩 英信 氏

今回の講義では、富岡町の成り立ちや自然環境、震災前のまちの姿、そして東日本大震災と原子力災害による被害と復旧・復興の歩みについて詳細な説明を受けた。震災以前の富岡町は桜やツツジに象徴される豊かな自然に恵まれ、また行政機能や商業施設も集中した地域の中核を担っていたが、地震・津波・原発事故により全町避難を余儀なくされる事態となった。町民は突然の長期避難を強いられ、生活基盤の喪失に加え、家族や地域とのつながりも分断された状況に置かれた。その後、仮設住宅や各地の避難所での生活が始まり、町は復興計画を策定し、除染やインフラ整備を進めながら段階的な帰町を目指してきた経緯が紹介された。復興の過程では、物理的な環境整備に加え、町民の心の再生や地域コミュニティの再構築を重視した施策が取られていることも理解できた。今回の講義を通じ、富岡町の復興が単なる町の再建にとどまらず、住民一人ひとりの生活や心を支える総合的な取り組みであることを学び、地域再生の在り方を考えるうえで貴重な学びを得ることができた。

7月25日(金)

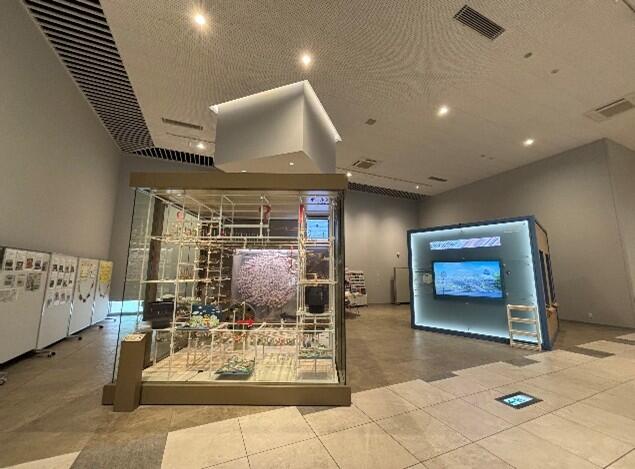

(3)インプット① とみおかアーカイブミュージアム

講師:とみおかアーカイブミュージアム職員 三瓶 秀文 氏

ミュージアム内を巡りながら説明いただいた。とみおかアーカイブミュージアムは、東日本大震災と原発事故をテーマに、富岡町の歴史や文化を伝える場所である。展示では、震災当時の写真や避難生活の記録、さらに地元住民のリアルな証言を通じて、当時の出来事を深く感じることができた。特に、地震の衝撃やその後の苦難だけでなく、復興に向けた努力などに焦点を当てているのが特徴だと学ぶことができた。

また、土器づくりや昆虫標本づくりといった参加型体験も充実しており、単なる見学にとどまらず、手を動かしながら学ぶことができる。この場所は、震災の教訓を学ぶだけでなく、富岡町ならではの文化や生活の豊かさを知るきっかけにもなると語られた。

(4)インプット② とみおかワイナリー&ワインドメーヌ

講師:一般社団法人とみおかワインドメーヌ 代表理事 遠藤 秀文 氏

一般社団法人とみおかワインドメーヌ マネージャー 細川 順一郎 氏

講師の遠藤氏より、とみおかワイナリーについて説明を受けた。とみおかワイナリーは、東日本大震災により甚大な被害を受けた福島県富岡町において、2016年より「町の再生と新たな未来を築く」という理念のもと、ワイン造りを開始した。この取り組みは地域復興を目的としており、富岡町の豊かな自然環境を活用し、人々を魅了する産業として注目を集めていると紹介された。海に近い土地で栽培されるブドウは、富岡町特有のミネラル豊かな土壌の恩恵を受けており、特にシャルドネを主軸とした白ワインの生産に力を入れている。

大津波に耐え抜き唯一残った蔵を災害復興のシンボルとし、その横でワインの販売やレストランを営んでいる。レストランは、海とぶどう畑を一望できる絶景のロケーションに位置しており、福島県産の食材を使用した料理と地元ワインのペアリングが楽しめることから、多くの人々に人気のスポットとなっている。

(5)ワークショップ:「感じたものをアウトプットするためのヒントとプロセスについて」

講師:NPO法人インビジブル 理事長 山本 暁甫 氏

NPO法人インビジブルのコンセプトである「invisible to visible」(見えないものを可視化する)を基にアートや教育現場での取組について説明を受けた。具体的にはプロのアーティストが転校生として小中学校に滞在し、教えない教育を実践する「PinSプロジェクト」や食と藝術、2つの視点で福島県の浜通りの固有性や震災前後の状況などを比較する「浜通り食と藝術プロジェクト」での取組を紹介された。

そのようなプロジェクトを成功させるため、

①見たい状況を思い描く②リサーチする③企画する④小さく実験する

この順番でステップを踏むことが重要であると学んだ。

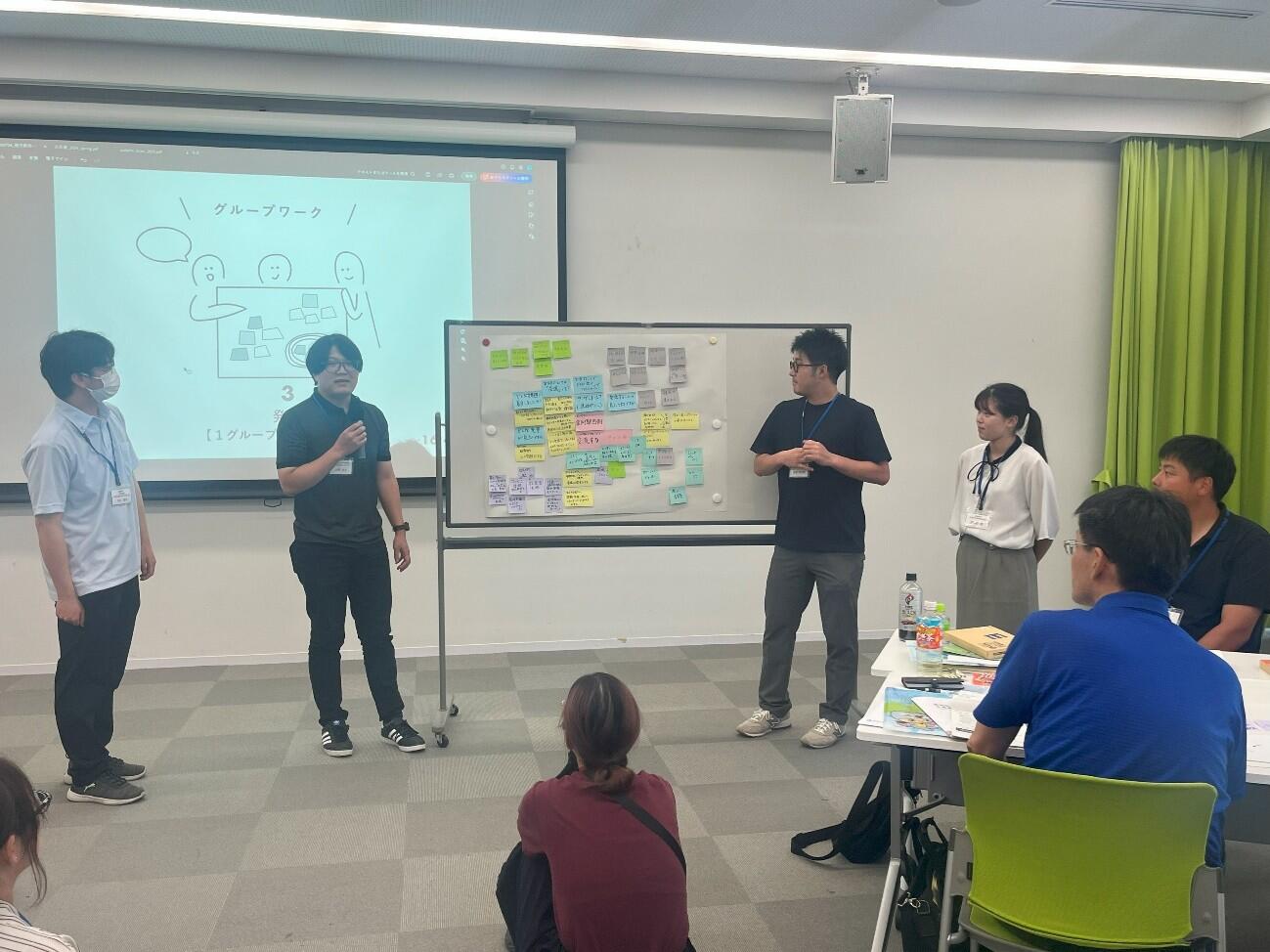

(6)グループワーク

グループに分かれて、テーマごとに富岡町に必要なものを考え、それをどのように実現していくかを模造紙に書き込んだ。各班にはこれまでの研修の講師たちが付き、一緒にアイデア出しや企画の実現方法を考え、最後に全体で共有を行った。

7月26日(土)

(7)個人ワークの発表

これまでの研修で学んだ企画を提案する上で重要な目的やゴールを意識しながら企画書の作成を行った。参加者は富岡町内で必要とされている観光施設、住民が交流できる施設や娯楽施設など多種多様なアイデアを実現するために6W2Hを意識しながら参加者へ企画書の共有を行った。発表を行ううえで参加者を企画の仲間にすることを意識しながら共有することで実現したい企画の解像度を上げ、実現可能性の高いものを作り上げることが出来た。

4 おわりに

富岡町は震災前の記憶をアーカイブミュージアムとして残しながらも震災後の復興のため様々な魅力の創出を行っていた。既存の夜ノ森地区の桜並木だけではなくワインドメーヌや時の海東北美術館など富岡町でしか実現できないストーリを基にされていたのが印象的であった。そのような企画の実現までのプロセスや町がどのような姿に変化していくのかをより鮮明に具体化する方法を学ぶことができる場となった。

■受講者の声

・講義だけでなく、フィールドワークもあり楽しむことが出来た。

・現場の視察や地元の方の想いを聞くことができ、参加しなければ経験できない事が多かった。

■執筆者

新事業企画室 木本 祥太郎(熊本県上天草市から派遣)

地域創生課 野田 義揮(福岡県柳川市から派遣)

移住・交流推進課 岩木 奈央(富山県南砺市から派遣)