- ホーム

- イベントカレンダー

- 新たな知と方法を生む地方創生セミナー

- 【終了レポート】令和6年度【スタンダード】新たな知と方法を生む地方創生セミナー「ZEB導入セミナー ~カーボンニュートラル社会の実現に向けて~」

【終了レポート】令和6年度【スタンダード】新たな知と方法を生む地方創生セミナー「ZEB導入セミナー ~カーボンニュートラル社会の実現に向けて~」

新たな知と方法を生む地方創生セミナー 終了レポート

2024年09月12日

はじめに

2024年度新たな知と方法を生む地方創生セミナー「ZEB導入セミナー ~カーボンニュートラル社会の実現に向けて~」を、2024年6月7日(金)に開催しました。地方公共団体などから現地会場12名、オンライン36名の参加がありました。

今回のテーマ

本セミナーは、再エネの導入及びエネルギー効率の向上等の技術的な側面や、建築物の建設・運用・解体などのライフサイクルコスト全体を通した評価、地域社会との調和・資源効率・快適性といった持続可能性の考え方について、学ぶ機会として開催しました。

講演

【主任講師】

東京大学未来ビジョン研究センター 高村 ゆかり 氏

島根県生まれ。専門は国際法学・環境法学。京都大学法学部卒業。一橋大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学。静岡大学助教授、龍谷大学教授、名古屋大学大学院教授、東京大学サステイナビリティ学連携研究機構(IR3S)教授などを経て、2019年より現職。

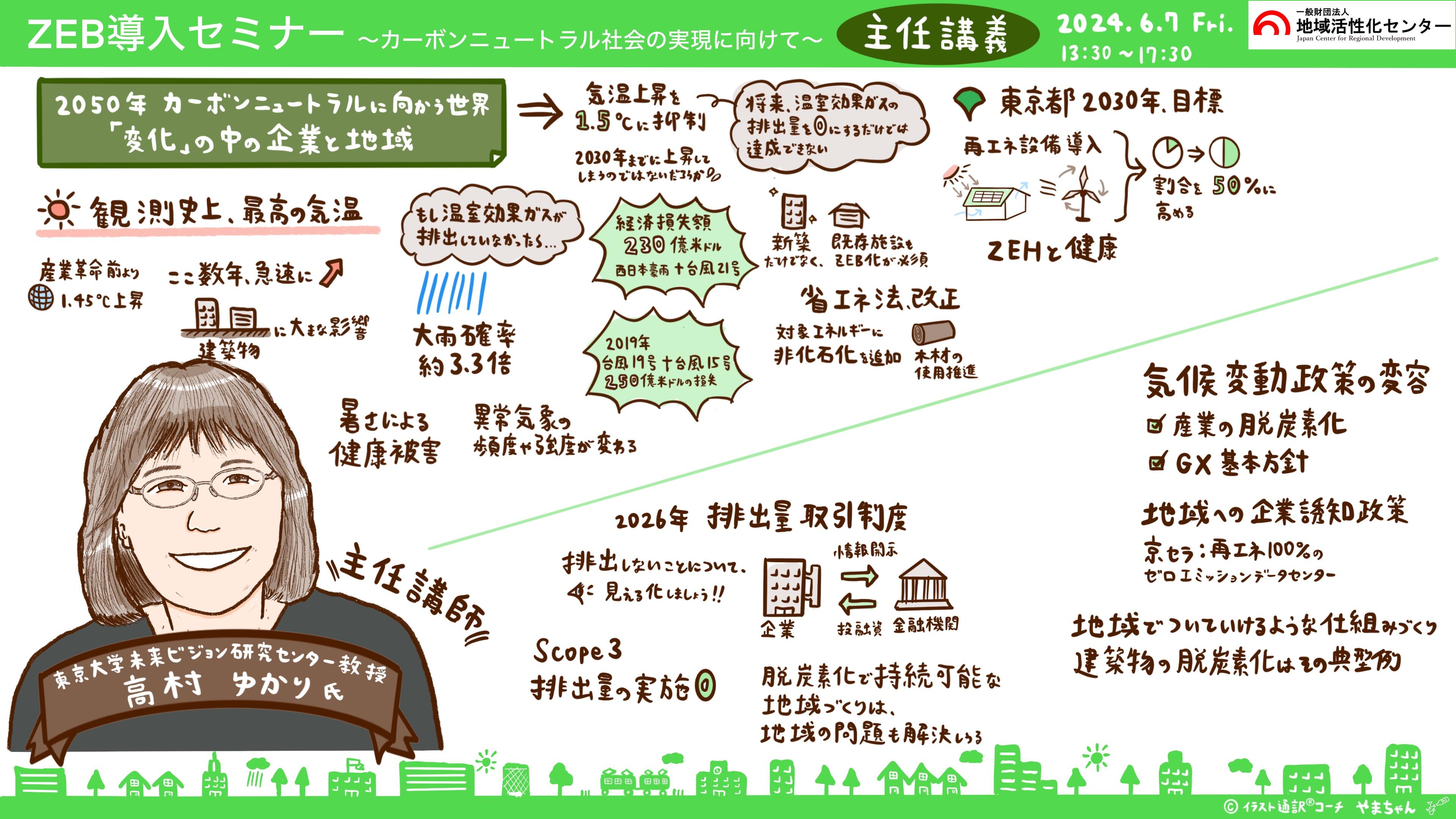

高村氏は、「2050年 カーボンニュートラルに向かう世界 ~「変化」の中の企業と地域~」をテーマに講演されました。

観測史上、最高の気温。数十年前では考えられないほど、ここ数年で急速に気温は上昇しています。台風や豪雨は頻度や強度が増し、2019年には日本国内だけでも250億米ドルの損失となりました。近年の異常気象は温室効果ガス排出に伴う世界的な気温上昇に起因しているとされています。

産業革命前より気温上昇を1.5度以内に抑制することは、2050年までに温室効果ガスの排出量を0にするだけでは達成できません。建築物の運用・維持において、エネルギーの使用量そのものを削減(省エネ化)し、再エネの導入やエネルギー効率の向上を図ることで、脱炭素化を目指すことが大切です。

建築物の脱炭素化は、これから建設するハコモノはもちろん、既存のハコモノであっても求められています。2026年、多排出産業等の「排出量取引制度」の本格稼働によって、各企業から排出される温室効果ガスの見える化、温室効果ガス削減に寄与している企業は金融機関から投融資を受けることができ、優遇される予定です。

東京都では、都内の使用電力に占める再エネの割合を2030年までに50%まで高める目標を掲げていることもあり、今後企業の脱炭素化は急速に進行すると思われるとのことでした。

技術解説

【特別講師①】

国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付係長 中村 歩 氏

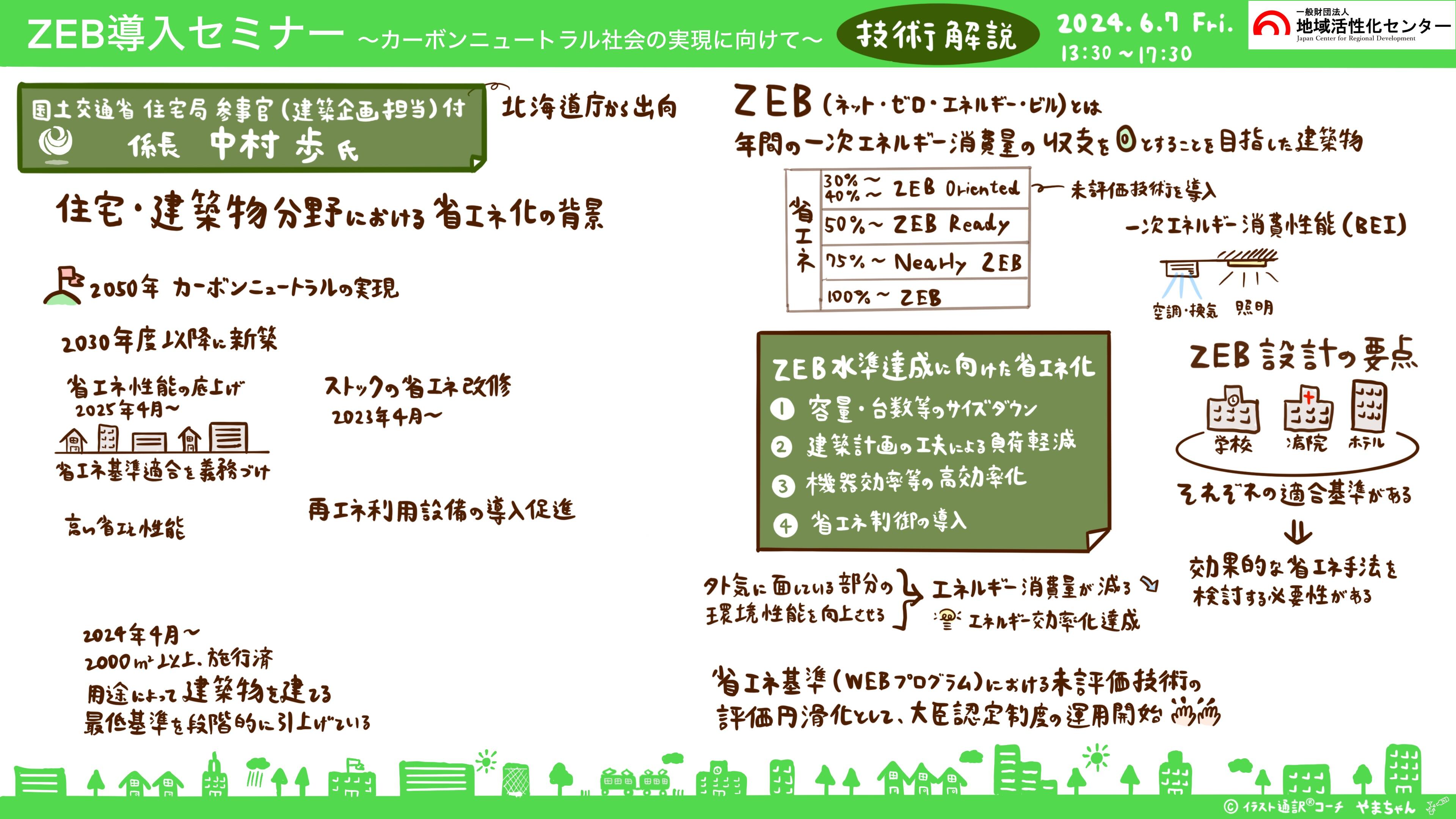

中村氏は主に「住宅・建築物分野における省エネ化の背景」「ZEBとは/ZEB設計の要点」をテーマに講演されました。

「住宅・建築物分野における省エネ化の背景」では、次のように述べられました。「業務・家庭部門のうち建築物分野での省エネ化として、2030年までに非住宅建築物の新築においてZEB水準、2050年までにストック平均でZEB水準の達成を目指すこととされており、ZEB化の取組が求められている。これらの目標達成に向け、建築物省エネ法に基づき、省エネ基準の段階的な引上げを実施している。」

「ZEBとは/ZEB設計の要点」では、次のように述べられました。「一次エネルギー消費量の削減量に応じてZEB、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Orientedの「ZEBファミリー」が定義されている。ZEB水準達成に向けた省エネ化のためには、第一に①熱源容量、設計容量、換気風量、機器設置台数などのサイズダウンがあり、それに加えて②建築計画の工夫(外皮性能向上、自然エネルギー活用など)による負荷低減、③熱源機種、定格効率、光源・器具などの高効率化、④各種制御の導入による省エネ制御が求められている。計画建物の用途・規模に応じた設備別のエネルギー消費割合や外皮の影響を鑑みて、効果的な省エネ手法を検討する必要がある。」

事例紹介

【特別講師②・③・④】

神奈川県開成町 都市計画課長 柏木 克紀 氏

福岡県久留米市 環境部 環境政策課 事務主査 佐々木 翔一 氏

東京都品川区 区長室 新庁舎建設担当課長 小林 剛 氏

1 神奈川県開成町 役場庁舎

柏木氏は、「新築施設のZEB化事例紹介」をテーマに講演されました。

2019年11月に竣工した開成町役場庁舎は、省エネと創エネを合わせ、一次エネルギー消費量の削減率が約80%となり、Nearly ZEBを達成し、日本初のZEB庁舎となりました。

「人と自然が調和した’’みらい’’への空間 田舎モダンを象徴する庁舎」をコンセプトに、①輻射パネルの活用②日中の室内の明るさを助ける頂側光システムという2つの方法により、寒過ぎず、暑過ぎず、必要なところだけ明るくなる快適な住環境を実現させたとのことです。

2 福岡県久留米市 環境部庁舎

佐々木氏は、「既存公共建築物ZEB化について」をテーマに講演されました。

今から30年以上前の1990年に竣工した既存建築物で、当初はごみ収集車の車両基地として建設されたものです。現在は、環境部局が入る既存建築物として、改修によるZEBを実現した施設となります。

当時は足元が冷え過ぎる劣悪な環境であったため、久留米市職員のボトムアップにより、改修工事を実施しました。庁舎として供用し続けながら、特別な技術を使わずZEB化した事例として全国的に注目されているとのことです。

3 東京都品川区 環境学習交流施設(エコルとごし)

小林氏は、「ZEBによる省エネと快適性-品川区での取組-」をテーマに講演されました。「エコルとごし」は、戸越公園(肥後藩藩主細川家の下屋敷庭園跡)内で2022年2月に竣工した、省エネと快適性を両立させた施設です(Nearly ZEB認証)。

公園内の施設であるため、子どもの環境学習に力を入れたり、ECOに貢献しているキッチンカーを乗り入れたりと、品川区民の憩いの場になるよう工夫したとのことです。

トークセッション

講演後のトークセッションでは、地域活性化センターシニアフェローの金丸弘美氏による軽快な進行により、「議会や住民から理解を得るために」を切り口に幅広いテーマでトークが進みました。

ZEBにはいろいろなメリットがあることを幅広く周知させることが大切という共通した思いを感じるトークセッションとなりました。

セミナーを終えて

「カーボンニュートラル社会の実現に向けて温室効果ガスを抑制し、ZEBを導入する必要性」や「住宅・建築物分野における省エネ化の重要性と、ZEBの制度・設計の最新情報」、「日本全国の自治体によるZEB化の事例・コンセプトおよび関係者からの反応」など、立場の異なる講師陣からの講演を聴くことで、建築物における環境への貢献について、俯瞰的にイメージすることができました。

【参考】用語解説!

1 ZEBとは

Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の略称で、エネルギー負荷の抑制、自然エネルギーの積極的な利用、高効率設備システムの導入により、室内環境の質を維持して大幅な省エネルギー化を実現したうえで、再生可能エネルギーを導入することでエネルギー自立度を高め、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロ(脱炭素化)とすることを目指した建築物をいいます。

2 省エネルギー(省エネ)とは

省エネとは、エネルギーを効率的に使うことをいいます。具体的には、空調温度を適切な温度に保ったり、使っていない照明機器の電気を消したりする節電が取組例です。

3 再生可能エネルギー(再エネ)、創エネルギー(創エネ)とは

再エネとは、太陽光・風力・水力・地熱発電など繰り返し使える自然エネルギーや、植物など有機資源(バイオマス)を原料とした再生産可能なエネルギーのことをいいます。使用しても温室効果ガスを排出しない、あるいは相殺する効果があることから、脱炭素化を進めるうえで重視されているものです。

創エネとは、自らエネルギーを創出することをいいます。風力・地熱発電のような大規模なものから、太陽光発電やガスで発電と給湯をするシステムであるエネファ-ムなど住宅で利用できるものまで幅広いです。

執筆&グラフィックレコーディング

地域活性化センター 企画・人材育成グループ

山脇 英明(東京都中野区より派遣)

連絡先

セミナー統括課

TEL:03-5202-6134

FAX:03-5202-0755

E-mail:seminar(at)jcrd.jp ※メールアドレスの(at)は@に変更ください。