人材育成パッケージプログラム【自治体向け研修】

自治体職員の人材育成における課題

国を挙げて地方創生が叫ばれる中、その最前線を担う多くの地方自治体が、深刻な問題に直面しています。

組織の根幹である人材、地方自治体職員の「育成」「定着」「確保」がいずれも十分に機能せず、互いに悪影響を及ぼし合う「負のスパイラル」が形成されつつあります。

1.職員が「育たない」環境とキャリア形成への不安

地方自治体における人材育成は、目的意識の乏しい研修や、専門性が蓄積されない人事異動により、十分に機能していない場合があります。こうした環境では、職員が仕事のやりがいやキャリアの見通しを実感しづらくなり、成長意欲が削がれてしまうことがあります。

民間を含む新人・若手層の調査では、離職理由として「労働条件のミスマッチ」が挙げられますが、離職を検討したことのある潜在層では「仕事のやりがいや意義を感じられない」ことが最大の理由とされています(出典:リクルート調査2023年)。

さらに別の調査では、若年正社員の離職理由として、男性では「キャリアアップするため」が最多であり、女性もより良い職場を求める傾向が確認されています(出典:JILPT調査2024年)。

自治体職員の成長が阻まれる職場環境は、DX、環境、福祉、地域活性化といった複雑化・高度化する行政課題への対応力を奪うと同時に、人材流出の根本的な原因ともなっています。

2.加速する若手・中堅の「離職の連鎖」

十分に機能していない人材育成は、若手・中堅職員のキャリアに対する不安を高め、やがて離職という具体的な行動につながります。

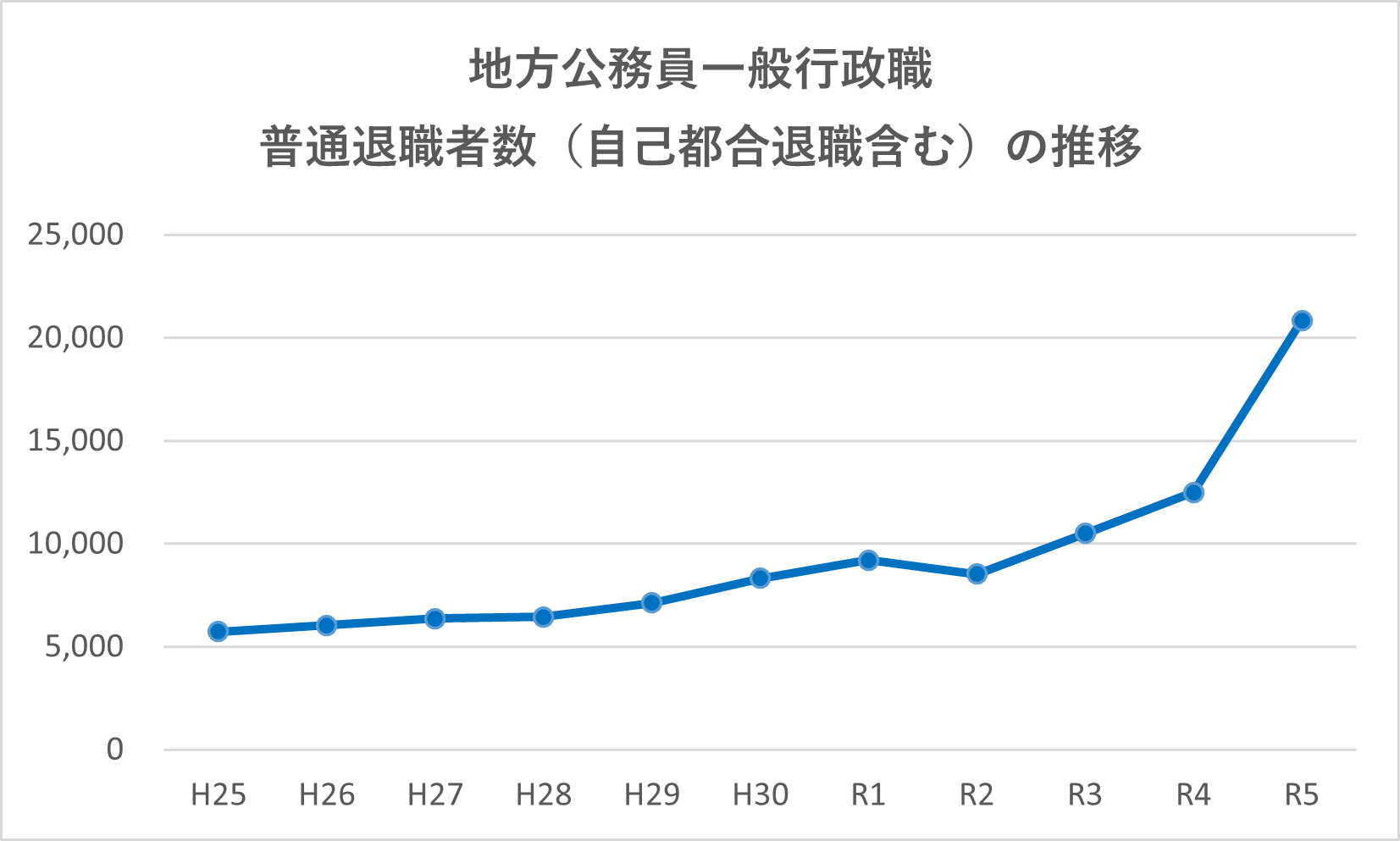

実際、地方公務員一般行政職の普通退職者数(自己都合退職者を含む)は、平成25年度の5,727人から、令和4年度には12,501人、令和5年度には20,839人へと急増しており、実に10年間でおよそ2倍から3倍以上にまで拡大しています(出典:総務省「地方公務員の退職状況等調査」)。

このような退職者数の増加は、職員間での知識や経験の継承を困難にし、現場の疲弊や組織力の低下を招くとともに、さらなる人材流出を引き起こす悪循環を生み出しています。

3.新たな人材を「採れない」構造的な採用難

離職が続く一方で、新たな人材確保もまた困難になっています。

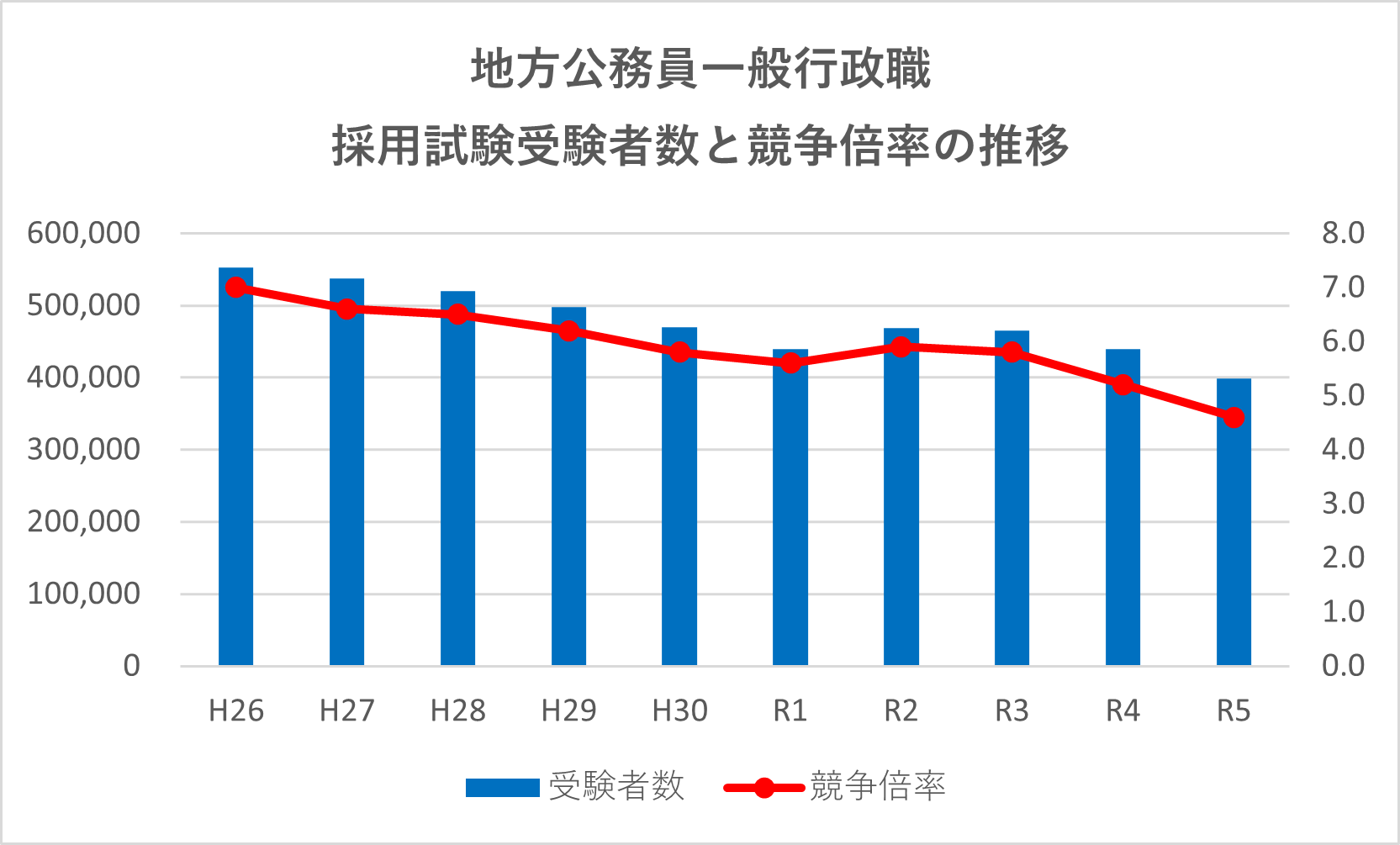

地方公務員一般職の採用試験受験者数は、平成26年度の55万3千人(競争倍率7.0倍)から、令和5年度には39万9千人(競争倍率4.6倍)へと大幅に減少し、採用環境は過去最低水準にあります(出典:総務省「令和5年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果の概要」)。

とりわけ、DX推進に不可欠なデジタル人材など、高度専門職の確保は極めて困難であり、自治体の機能維持に深刻な影響を与えつつあります。

このように、

✅ 職員が成長を実感できないために離職が増える

✅ 離職が続くことで人材育成への余裕がなくなる

✅ 魅力の乏しい職場となって新たな人材も集まらない

こういった悪循環が全国の地方公共団体で生じている可能性があります。

この流れを放置すれば、現在の行政サービス水準の維持すら困難になりかねません。

地方創生の実現はおろか、自治体の基盤的な行政機能そのものが危機に瀕する可能性すらあるのです。

地域活性化センターの思い

-「何のための研修だったのか分からない」

-「せっかく採用しても、すぐに職員が辞めてしまう」

-「残った職員が疲弊していて、新たな挑戦に踏み出せない」

こういった人材育成ご担当者のお悩みの一つひとつに、私たち地域活性化センターは深く共感しています。

なぜなら、私たちの多くが現役の地方自治体職員だからです。

この自治体における人材育成の悪循環をどこかで断ち切らなければ、地域を支える行政サービス自体が立ち行かなくなるという危機感を、皆さまと共有しており、そのために私たちができることを模索し続けています。

解決策としての「人材育成パッケージプログラム」

人材育成は、未来の地域づくりそのものと言えます。

単なるスキル研修にとどまらず、「この職場で働き続けたい」と思えるキャリア支援へと進化させることが、今まさに求められています。

地域活性化センターでは、こうした危機感と現場感を踏まえ、「人が育ち、定着し、活躍する」ことを本気で支援する取組を「人材育成パッケージプログラム」として位置付け、地方自治体を対象に研修事業を提供しています。

プログラムの価値とは

人材育成パッケージプログラムは、どの自治体にも応用可能な、実践的で持続可能なプログラムとなっております。

プログラムには、以下のような価値があります。

✅ 研修テーマ・講師・スケジュール・予算など、各自治体の実情に合わせてヒアリングを行い、最適なプログラムを柔軟に組み立てることができます。

✅ 地域活性化センターが40年にわたり蓄積してきたノウハウに基づき、人材育成や地方創生に関する専門家から実践者まで、幅広い講師を提案できます。

✅ 研修終了後には地域活性化センターが受講者アンケートを実施し、研修効果を検証するとともに、翌年度以降の人材育成研修の改善に活かすことができます。

プログラムにより、人材育成のご担当者様のご負担を減らしながら、確かな研修の手応えを実感いただけるよう取り組んでおります。

また、地方創生のご担当者様にとっても、最新の動向に応じた研修により、有益さを提供できるよう心がけております。

さらに、これは地域活性化センターの最大の特徴ですが、研修を共に作り上げていくお手伝いをさせていただくのは、全国のいずれかの自治体職員となります。

自治体間の交流、情報交換、ネットワークを構築できるという隠れたメリットもございます。

プログラムご利用自治体の声

それでは、実際に研修に参加された方々の声をご紹介します。

◎効果に関する受講者の声(令和6年度)

・窓口改革に携わる若手職員の意識変化が見られ、所属課を超えた横の連携ができたことで、(中略)二つの改善方法の提案を形にすることになりました。実際に職員が業務改善の成功体験を得ることができました。今後、さらに業務改善の実現を進める大きな成果を得ることができました。

・職員の業務改善や雑務退治に対する意識が変わってきていると感じました。

・職員の積極的な姿勢が多く見受けられ、全体的に意識が変わったと思います。

・モチベーションの向上、自治体職員間の関係構築ができました。

・困難な課題に直面しても、この研修で得た学びは役立つと感じました。

・県と市町村という立場なく一緒にグループになって課題に向き合う体験を丁寧にできた今回の研修は貴重な経験だったと思いました。

続いて、研修を受け入れた担当者の声をご紹介します。

◎研修担当者の声(令和6年度)

・いつも会議準備や調整をしていただきありがとうございます。運営が円滑に進むように取り組んでいただきありがたく思っています。

・研修では、事前の打ち合わせから入念に状況を把握いただき、また当日の変更にも柔軟に対応いただけたことがとても良かったです。

・講師に3年間にわたり本町に携わっていただき本当に感謝しております。センターの担当職員の方々も、親身になって相談や対応してもらったことで、これまでやってこられたものと考えております。是非、ほかの市町村も、地方創生人材育成伴走型支援の制度を活用して、職員の意識改革をすすめて、より良い職場環境をつくり、職員も住民もウェルビーイングを目指してほしいと思います。ありがとうございました。

・この研修を通し、普段の業務では体験することが難しいことを経験することができ、他の行政機関の方とグループを作り、課題に対する事業提案に向けて切磋琢磨できたことは貴重な経験になったと感じています。半年間お世話になり、ありがとうございました。

プログラムの内容とは

人材育成パッケージプログラムの研修テーマや講師は、各自治体のご要望に応じてカスタマイズしてご提案しています。

講師は、行政から民間関係者まで、大学関係者から地域実践者まで幅広く調整しています。

◎研修テーマ(令和6年度事例)

人材育成

・「伝える→伝わるコミュニケーション研修」

・「コミュニケーション・ファシリテーション研修」

・「やりがいを取り戻すには」

・「人事評価研修」

・「課題解決思考研修」

・「ハラスメント(マネジメント)研修」

・「Well-being政策立案」

・「政策基礎講座」

・「政策研究」

人材確保

・「デザイン研修」

・「インターンシップ」

・「プロモーション研修」

職場環境整備

・「業務改革研修」

・「DX研修」

・「フリーアドレス・業務管理ツールの導入」(視察)

デジタル人材の育成・確保

・「RPAの利活用」

地方創生・地域活性化

・「地域産品の販路拡大支援」

・「観光ガイドの育成支援」

・「インバウンド、アドベンチャーツーリズム等の研修会」

プログラムの提供

人材育成パッケージプログラムは、各自治体の研修内容や期間、予算状況に応じて、以下3つの型で提供しております。それぞれの詳細については、リンク先をご覧ください。

《期間:単年度~複数年度》

《期間:2年度》

《期間:3年度~》

※①につきましては、お早めのご相談をいただければ年度内の研修も可能です。

※②及び③につきましては、実施予定の前年度にご相談ください。

プログラムのお問い合せ

職員一同、迅速かつ丁寧な対応を心がけておりますが、多くのお問い合わせをいただいております。

時期によってはご対応いたしかねる場合がございますため、お早めのご相談をおすすめしております。

ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください!!

連絡先

新事業企画室

TEL:03-5202-6134

FAX:03-5202-0755

E-mail:newb-r3(at)jcrd.jp ※メールアドレスの(at)は@に変更ください。