【終了レポート】令和3年度地方創生実践塾 in 高知県梼原町

地方創生実践塾

2022年05月19日

小さな拠点ゆすはらづくり~集落活動を核とした、地域の再活性化~

令和3年7月2日(金)~7月3日(土)の2日間、梼原町で、「小さな拠点ゆすはらづくり~集落活動を核とした、地域の再活性化~」をテーマとして、地方創生実践塾を開催しました。全国各地の自治体職員など20名のご参加をいただきました。

【令和3年7月2日(金)】

最初に梼原町の吉田尚人町長より、歓迎のご挨拶をいただきました。

◆講義「子々孫々に幸せな暮らしをつなぐ理想郷・梼原へ」

講師:吉田 尚人 氏(梼原町長)

■概要

・高知県の西北部、愛媛県との県境の町。雄大な四国カルスト高原を有する四国山地の山間地帯に属し、四万十川の渓流と急峻に囲まれた町。

・面積:236.45k㎡

・人口:3,375人(高齢化率46.2%)(令和3年3月末時点)

■取組

・平成24年度から、中山間対策を抜本的強化し、集落活動センター(※1)を核とした集落の維持・再生の取組を開始。

・集落活動センターでの活動に対して、補助金を交付。

・地域にある空き家の資源を有効活用し、移住・定住者の受け皿づくりを進めることで地域の活性化・集落の維持につなげる。

・持ち家住宅への支援として、町産材を積極的に利用して住宅を建築した者に助成事業の実施。

・若者の定住促進を図るため、住宅整備における改修・増築に係る事業費及び助成金の限度額の拡充。

・移住相談窓口として「移住コーディネーター」を配置。

・木づかい(町産材利用)の取組として、多くの公共施設で木を使った設計。

■課題

・地域の将来像や計画を継続的に議論し、実行する仕組を確立すること

・地域の中核となる次世代の人材を育成すること

・集落活動センターの自立した運営を担保するための経営基盤を確立すること

様々な取組の中でも集落活動センターでの取組は、地域住民が主体となり「自分たちの地域は自分たちで守る」「自分たちでできることは自分たちでする」といった地域住民の意識、考え方があり、梼原町のまちづくりの根幹を支えるものだと感じました。一方で、これまでの取組から見えてきた課題もあり、地域づくりのまとめ役といった新たな地域の中核となる人材のさらなる育成はこれからの集落活動センターの継続的な運営をするにあたり必要だと感じました。また、今後は集落活動のサポートや福祉、生活面でのサービスの仕組みや、地域でお金が回る経済活動の仕組みを組み合わせ、持続可能な住民主体による地域運営のシステムの確立を目指すとのことでした。

※集落活動センターとは、地域住民が主体となって、旧小学校や集会所等を拠点に、地域外の人材等を活用しながら、近隣の集落との連携を図り、生活、福祉、産業、防災などの活動について、それぞれの地域の課題やニーズに応じて総合的に地域ぐるみで取り組む仕組み

◆フィールドワーク①集落活動センター四万川「地域住民の暮らしを守る 地域のための社会」

講師:集落活動センター四万川推進委員会会長 空岡 則明 氏

一つ目のフィールドワークでは、ガソリンスタンド・食用品販売・自動車整備スペースを兼ねた複合施設である集落活動センター四万川を視察しました。四万川区唯一の民間経営のガソリンスタンドが閉鎖したことをきっかけに、地域住民に危機感が生まれ、自ら課題解決に向けて動き出したことや、「できる事から進める」を合言葉に、地域住民の出資により株式会社を立ち上げガソリンスタンド経営を始め、地域に求められる事業を幅広く展開しています。

具体的には、地域で栽培されている野菜等の集荷活動や、地場産品の加工品グループの立ち上げなど、住民のニーズを汲み取り、平成29年には地域の念願であった「どぶろく」の製造販売などの取組を行っています。

少子高齢化や人口減少により集落機能の維持が難しい中で、地域住民が参加する株式会社を立ち上げ運営を開始し、安定した燃料供給体制を整えることや地域の資源を活した取組などを学ぶことができました。

◆フィールドワーク②集落活動センターゆすはら西「捕獲鳥獣をお金に換える仕組み」

講師:NPO法人ゆすはら西 理事長 西村 建雄 氏

ゆすはらジビエの里施設長 平脇 慶一 氏

梼原町森林の文化創造推進課 課長 立道 斉 氏

二つ目のフィールドワークでは、集落活動センターゆすはら西が運営する「鳥獣解体処理施設ゆすはらジビエの里」を視察しました。西区には猟友会の中心メンバーが多く存在し、捕獲エリアの中心に位置する西区に拠点処理施設を設置していること、また離れた区については全国初の「移動式解体処理車ジビエカー」によって処理する仕組みについて伺いました。

ゆすはら西で鳥獣の解体、精肉、出荷までをワンストップで行うことにより、捕獲した鳥獣を資源として食に活用する仕組みが構築されています。鳥獣被害による農家の生産意欲低下の抑制などの課題に対して、四万川区と同じく「できることから進める」を合言葉に取り組んでおり、地域資源を活用する考え方を学びました。

|

|

◆フィールドワーク③集落活動センターおちめん「人・物・お金が循環する仕組みづくり」

講師:越知面区長 上田 末喜 氏

三つ目のフィールドワークでは、集落活動センターおちめんが運営する集落活動拠点「越知面遊友館」を見学しました。地域の女性による地域食材を生かした特産品づくりや、集落営農組合の立ち上げによる耕作放棄地減少の活動、廃校となった越知面小学校を利用した宿泊業務の推進などによって、地域に人・物・お金の流れをつくる取組を伺いました。

地域の課題に対して、集落活動センター内に6つの部会を設け「今、やれることをやる」といった考えのもと、集落活動維持のために活動しています。課題を自分事とし、自分たちにできるかことを実際に行動に移すことの重要性を学びました。また、特産品づくり部会をはじめとして、地域の女性が中心になって活動していることが印象に残りました。

【令和3年7月3日(土)】

◆フィールドワーク④集落活動センターはつせ「知る人ぞ知る癒しの隠れ家 構想」

講師:鷹取キムチの里づくり 代表 矢野 豪佑 氏

四つ目のフィールドワークでは、集落活動センターはつせの取組について講義をいただきました。

初瀬区では、交流施設「鷹取の家」を拠点に平成14年から始まったキムチの製造・販売などの取組を伺いました。鷹取の家には韓国式サウナ「チムチルバン」も併設されており、平成5年から続いている韓国との交流という特色を生かした取組が展開されていました。また、住民らで運営するNPO法人「絆」などとも連携し、高齢者らの有料送迎や配食サービスの仕組みを作るなど移動手段の確保に向けた取組も行われていました。

住み慣れた地域で暮らし続けたいという高齢者の願いの実現に向けて地域住民が一体となった「支え合い」の体制を学びました。

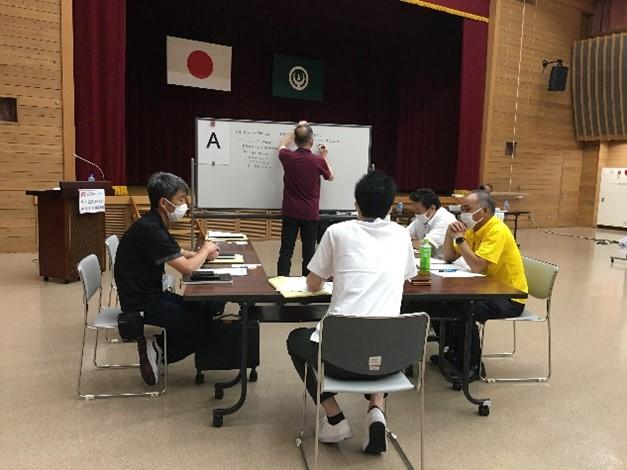

◆グループワーク

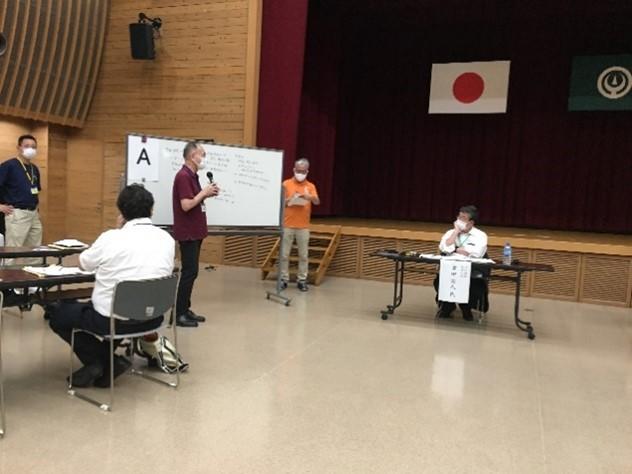

参加者が4~5人に分かれて行ったグループワークでは、実践塾で気づいた点や学んだこと、地域に戻った時にどのような取組を実践できるかをまとめ、グループで共有・意見交換を行いました。

グループでまとめた意見を発表し、吉田町長と空岡氏から講評をいただきました。各グループからは、以下のような発表がありました。

・地域の特性を生かして先につなげていると感じた。

・現在は町の財源に依存している傾向にあるが、事業の拡大と共に6つの地区が自主財源で成り立つことが理想的だと思った。

・住民が自治活動に積極的に参加していることはすごい。

・6つの小さなコミュニティに分けることでビジョンの共有がしやすくなっていると感じた。

・行政主体ではなく住民主体のまちづくりの仕組みがうまく出来ていると感じた。

・廃校の利用について参考になった。

◆まとめ

本実践塾に参加して、吉田町長の地域に対する熱い思いや強いリーダーシップを感じました。また、地域住民の方々においても、自らが問題に向き合い、「自分事にして自ら考える」といった意識の高さが印象的でした。

フィールドワークで話を伺った各区では、いずれも「できることからやろう」との考えから、地域資源・観光資源を上手に活用する仕組みづくりが構築されていました。それぞれの地域でこれからも生活していくために話し合い、地域資源を活用していくため一丸となって取り組んでいました。

また行政と住民との協働において、職員全員で住民に地域への思いを聞いたこと、住民との対話の中で得られたニーズへの対応など、実際に行動に移してきたことが、信頼関係を築くに至った大きな要因であると感じ、改めて住民との対話の重要性を学びました。

幕末に維新回天を志し、梼原の地から脱藩した坂本龍馬のように、受講者は2日間の実践塾で学んだことを活かしていくことが仕事に対する意識改革の第一歩として、それぞれの志を実現すべく梼原の地から「脱藩」しました。

カリキュラム

| ◆1日目:7月2日(金) |

|---|

| 開講式 |

| 講義「子々孫々に幸せな暮らしをつなぐ理想郷・梼原へ」/吉田 尚人 氏 |

| フィールドワーク①集落活動センター四万川「地域住民の暮らしを守る 地域のための会社」 |

| フィールドワーク②集落活動センターゆすはら西「捕獲鳥獣をお金に換える仕組み」 |

| フィールドワーク③集落活動センターおちめん「人・物・お金が循環する仕組みづくり」 |

| 交流会 |

| ◆2日目:7月3日(金) |

|---|

| フィールドワーク④集落活動センターはつせ「知る人ぞ知る癒しの隠れ家 構想」 |

| グループワーク・発表・講評 |

| 閉講式 |

連絡先

セミナー統括課

TEL:03-5202-6134

FAX:03-5202-0755

E-mail:seminar(at)jcrd.jp ※メールアドレスの(at)は@に変更ください。