- ホーム

- イベントカレンダー

- 新たな知と方法を生む地方創生セミナー

- 平成29年度第4回土日集中セミナー「未来を紡ぐ地域の教育力~地域が創る教育の仕組み~」

平成29年度第4回土日集中セミナー「未来を紡ぐ地域の教育力~地域が創る教育の仕組み~」

新たな知と方法を生む地方創生セミナー 募集終了 終了レポート

2017年07月08日

平成29年度第4回土日集中セミナーは、7月8日(土)~9日(日)に「未来を紡ぐ地域の教育力~地域が創る教育の仕組み~」をテーマとして開催し、41名の方々にご参加いただきました。

7月8日(1日目)

講義I「地方創生戦略の中で求められる教育の新たな方向性」

斉藤 俊幸 氏(地域再生マネージャー)

まず、斉藤俊幸さんから、今回のセミナーの導入となるお話をしていただきました。

これまでの地方創生の流れにおいて、人口減少による学校の統廃合が進む中、高校卒業をきっかけとした人口流出をどのように解決していくかという問題がありました。

しかし、それだけに留まらず、子どもの貧困対策や故郷意識の醸成、キャリア教育の必要性といった課題が認識され始め、学校だけに頼らない地域と連携した新たな教育が求められています。

斉藤さんからは、全国の様々な事例の紹介があり、特に今回のセミナーで取り上げるものとして、元教職員によって組織される団体「NPO法人教育サポートGAA」、教育委員会ではなく市長部局が中心となって取り組む「ASAGOiNGゼミU-18」、国際的な教育プログラムである「国際バカロレア」などの概要を説明していただきました。

講義II「教育で地域を活性化~地域のスキルを子どもたちに~」

齋藤 伸之 氏(NPO法人教育サポートGAA 理事)

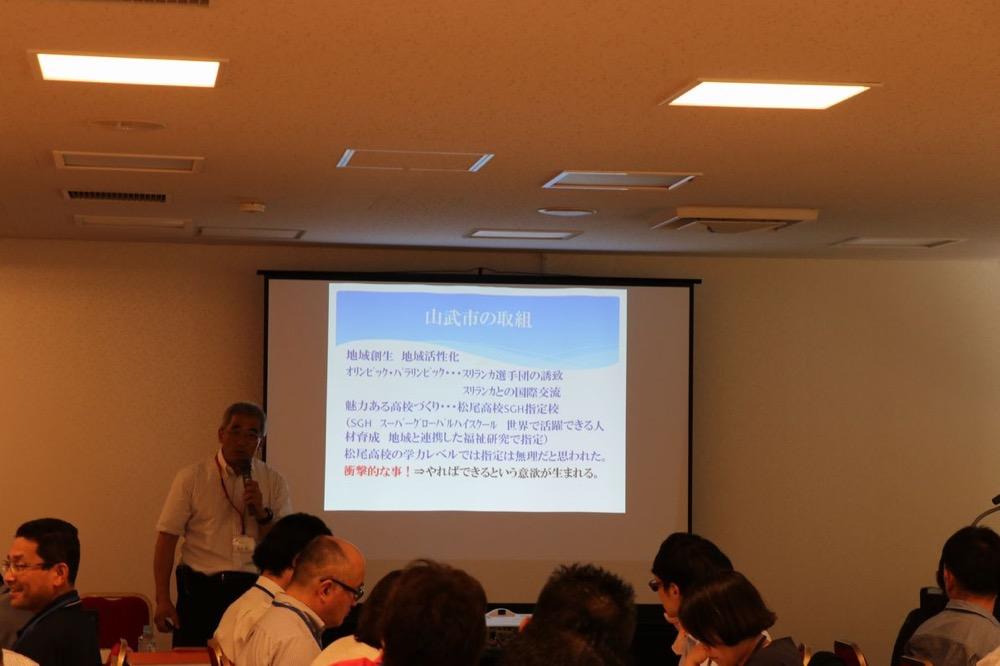

齋藤伸之さんは、千葉県山武市にある松尾高校の校長などを歴任された教職員であり、退職後、同市において「NPO法人教育サポートGAA(以下、GAA)」を立ち上げられました。

GAAは、Golden Age Academyの頭文字を取ったもので、「豊富な知識と経験によりスキルを持つ高齢者世代」が「学べば何でも吸収できる子ども世代」に知識と経験を伝えることで「平和と幸福に満ちた時代」を迎えるという3つのAge(世代、時代)にかけて、団体の理念を表しています。

GAAでは、文部科学省の教育課程や様々な現場の課題をこなすことで疲弊している教職員への支援を行ったり、放課後児童クラブへ人材を派遣し、子どもへの直接的な学習支援を行ったりしています。

一般的に学童保育と呼ばれる放課後児童クラブは厚生労働省が管轄しているため、余暇支援が主な目的で、常駐する支援員が子どもに勉強を教えることはできません。一方、文部科学省が管轄する放課後子ども教室は学習支援が主な目的です。これら2つの制度は、似て非なるものであり、二重行政のような状態に陥っているのが現状です。

国は放課後子ども総合プランを策定し、平成31年度末までに両制度の連携をうたっています。GAAは、それらの現場に幅広く関わることで、情報共有や提言を行い、課題解決を目指しておられるとのことでした。

講義III「自分の人生を自分で切り拓く力は、あなたとまちの未来をつくる~ASAGOiNG 人財育成プロジェクト~」

馬袋 真紀 氏(朝来市あさご暮らし応援課あさご人財創生係長)

前川 進介 氏(朝来人財育成プロジェクトディレクター・総務省地域力創造アドバイザー)

「ASAGOiNGゼミU-18(以下、ゼミ)」について、兵庫県朝来市でシティプロモーションを担当している馬袋真紀さん、ゼミの講師であり、プログラム作成も務めている前川進介さんからお話をいただきました。

このゼミは朝来市内の中高生が、地域で頑張っている人たちからその活動内容を学び、具体的な地域活動を企画・実践することにより、地元と関わり、さらには地元への愛着を持ってもらうためのものです。また、民間企業が採用時に求めるコミュニケーション能力や論理的思考など社会に出てからも役立つスキルを教えています。

ゼミの内容の一例として、地域の取組を現代文の問題にして解くものがあります。子どもたちが地域のことを身近に感じられるよう、題材は子どもたちが少しでも共感を得やすいものを選定しています。

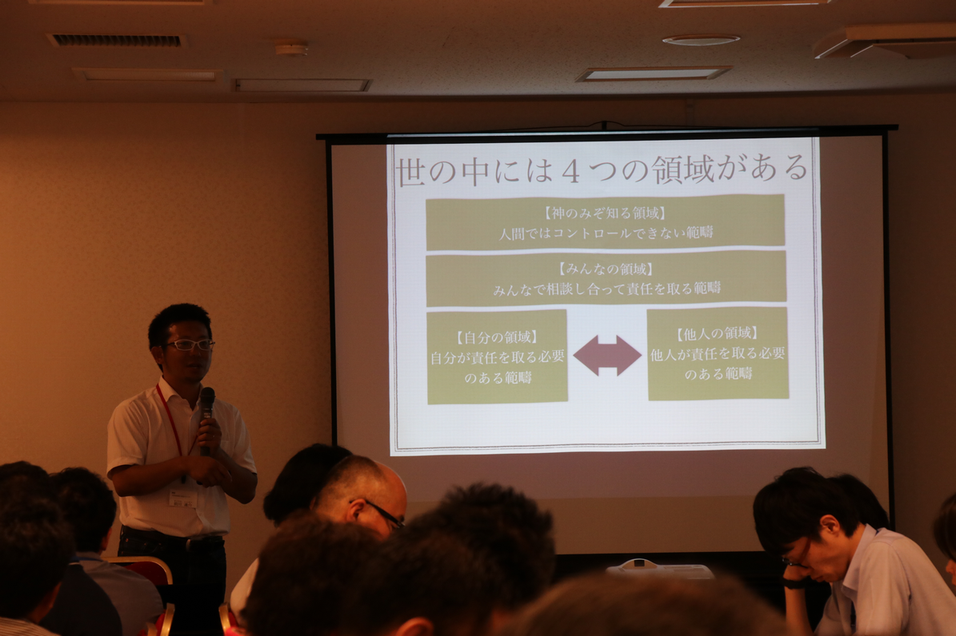

前川さんはゼミのプログラム作成にあたり、様々な心理学の理論を取り入れています。特に重要なことは自己肯定感を育む工夫です。自己肯定感は物事に失敗しても大丈夫と思える感情のことで、何事にも挑戦できるようになるために必要なものです。

このゼミは決して子どもたちに地域を押し付けるものではありません。子どもたちが地域と関わること自体が重要ではなく、地域とどう関わるか、関わることで何を学ぶかが重要です。

地域をあげて社会に出てからも役に立つことを伝え、自己肯定感を育む関わり方をしていけば、自然と郷土愛は醸成され、その地域の発展に結びつくと、お二人は思いを語られました。

地域教育ワークショップ(グループワーク)

1日目の最後のプログラムとして、参加者全員によるグループワークを行いました。

初めに、2日目にご講義いただく後藤健夫さんから、1日目の講義で出たキーワードの整理とまとめのお話がありました。

その後、グループごとに「教育行政の仕組」「教育の中身」「その他」という大きなカテゴリーについて、1日目の感想などを踏まえた積極的な議論がなされました。

7月9日(2日目)

講義IV「地域におけるグローバル教育」

後藤 健夫 氏(教育ジャーナリスト)

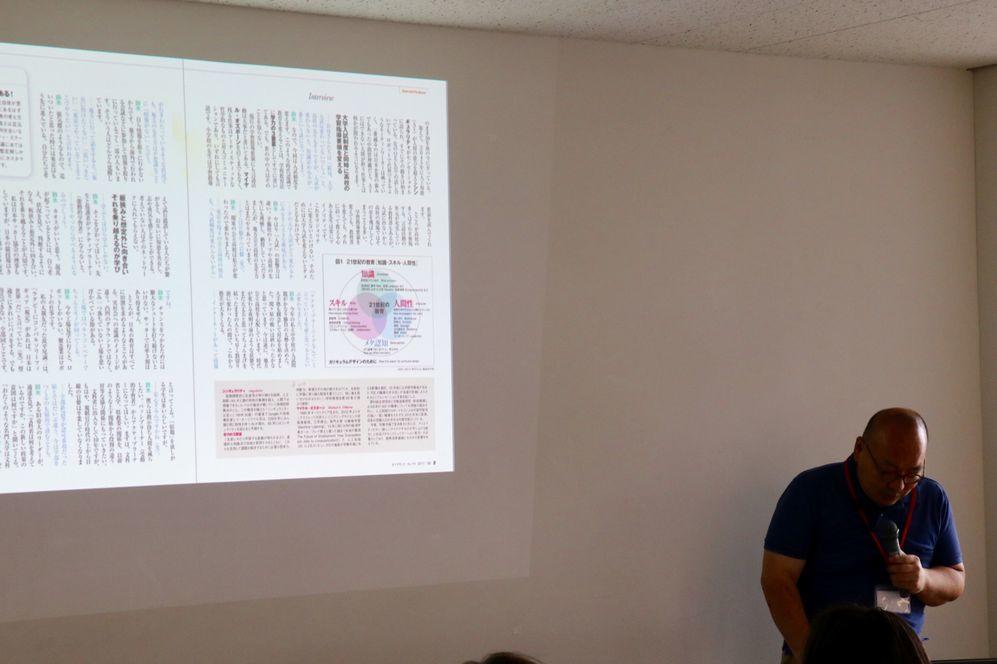

後藤健夫さんからはグローバル人材育成のための「国際バカロレア(以下、IB)」導入の必要性についてご講義いただきました。

IBとは国際学校の生徒が母国に帰ったときに困らぬよう、どこの国でも通用する大学入学資格を与えることを目指し、1968年にジュネーブで生まれた国際的な教育プログラムです。

また、グローバル人材とは語学力だけでなく、論理的思考力、課題発見力、課題解決力などを持つ人のことを指します。

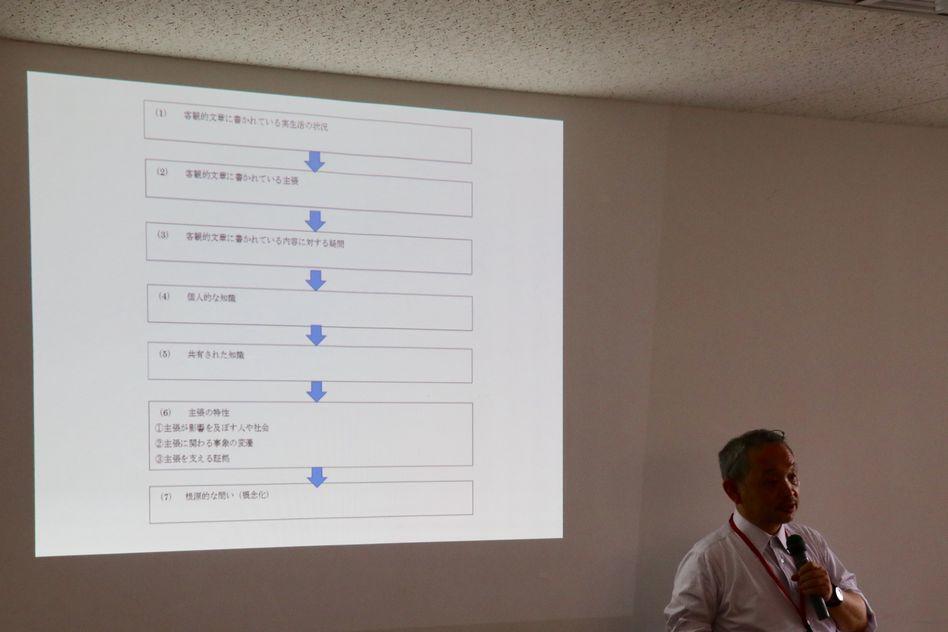

現在、文部科学省は200校のIB認定を目指しています。IBでは「知の理論(Think Of Knowledge)(以下、TOK)」の問題を解くことで、論理的思考力などを養います。TOKの問題は、客観的な事実や個人的な主張などを分析し、疑問を投げかけ、最終的にその問題にある根源的な問い(概念)を導き出すものです。

近い将来、人工知能の進化により、多くの単純作業を機械が行う時代が訪れると考えられています。IB導入により、人工知能にはできない仕事ができる人材を育成することがこれからの日本の教育において重要であるとのことでした。

講義V「地方創生戦略と地域教育の広域連携」

斉藤 俊幸 氏(地域再生マネージャー)

1日目に引き続き、斉藤俊幸さんに登壇していただきました。

新たな地域教育の取組は1つの地域だけで行うのは難しいこともあります。その場合の解決方法として挙げられるのが広域連携での取組です。

斉藤さんはTOKを活用して、地域課題の根源的な問い(概念)を考えて欲しいと主張します。

地域ごとの課題は違いますが、その根源的な問い(概念)はどの地域も共通しており、それを考えることで、連携できる可能性が高まります。

そして、広域連携の取組は国の地方創生推進交付金の対象とも合致しており、今こそ新たな地域教育の展開を模索するチャンスであると語られました。

パネルディスカッション・全員参加討論

セミナー最後のプログラムとして、講師の方々全員に登壇していただき、パネルディスカッション・全員参加討論を行いました。

昨日のグループワークの結果を基に、斉藤俊幸さんから講師や参加者へ質問を投げかけていくというかたちで進行しました。講義の中で疑問に思ったこと、深掘りしたいことなどを中心として、リアルな意見交換がなされ、参加者の理解も一層深まったのではないかと思います。

セミナーを終えて

今回のセミナーではこれまでの一般的な教科教育とは違った観点から教育に関わっている講師の方々をお招きし、お話を伺いました。改めて教育の重要性を認識していただくとともに、地域における教育の新しい波を感じ取っていただけたのではないでしょうか。

今回の学びを活かし、参加者の皆様の地域でも地域と連携した教育が進み、地域活性化に結びつくことを願っております。

プログラム

1日目(7月8日)

| 12:30~13:00 | 30分 | 受付 |

|---|---|---|

| 13:00~13:10 | 10分 | 開講式・理事長挨拶 |

| 13:10~14:00 | 50分 | 講義I 斉藤 俊幸 氏 |

| 14:00~14:50 | 50分 | 講義II 齋藤 伸之 氏 |

| 14:50~15:00 | 10分 | 休憩 |

| 15:00~16:50 | 110分 | 講義III 馬袋 真紀 氏・前川 進介 氏 |

| 16:50~17:00 | 10分 | 休憩 |

| 17:00~18:00 | 60分 | 地域教育ワークショップ(グループワーク) |

| 18:30~20:00 | 90分 | 交流会 |

2日目(7月9日)

| 9:00~10:00 | 60分 | 講義IV 後藤 健夫 氏 |

|---|---|---|

| 10:00~10:10 | 10分 | 休憩 |

| 10:10~11:00 | 50分 | 講義V 斉藤 俊幸 氏 |

| 11:00~11:10 | 10分 | 休憩 |

| 11:10~12:20 | 70分 | パネルディスカッション・全員参加討論 |

| 12:20~12:30 | 10分 | 閉講式 |

連絡先

クリエイティブ事業室

TEL:03-5202-6134

FAX:03-5202-0755

E-mail:creative(at)jcrd.jp ※メールアドレスの(at)は@に変更ください。