- ホーム

- イベントカレンダー

- 新たな知と方法を生む地方創生セミナー

- 【終了レポート】平成30年度第10回新たな知と方法を生む土日集中セミナー「やねだん東京塾~心を動かすリーダーシップの秘訣~」

【終了レポート】平成30年度第10回新たな知と方法を生む土日集中セミナー「やねだん東京塾~心を動かすリーダーシップの秘訣~」

新たな知と方法を生む地方創生セミナー 終了レポート

2018年12月20日

平成30年度 第10回土日集中セミナー 「やねだん東京塾~心を動かすリーダーシップの秘訣~」

平成30年度第10回土日集中セミナーは、12月15日(土)~16日(日)に東京都中央区日本橋にあるCross Transit日本橋にて「やねだん東京塾~心を動かすリーダーシップの秘訣~」をテーマに開催し、全国から集まった35名の参加者が長年地域づくりに取り組んでいるやねだんの取組を学びました。

やねだんは、鹿児島県鹿屋市の人口約300人の柳谷集落を指す言葉です。1996年に講師の豊重哲郎氏が柳谷自治公民館長に就任してから、「行政に頼らない『むら』おこし」をテーマとした全員参加型の地域づくりを展開しています。この取組を学ぶべく、やねだんで年2回開催される「故郷創世塾」には毎年100人超の参加者があり、視察には全国から年間5,000人以上が訪れます。

【1日目】 講義Ⅰ:椎川 忍(一般財団法人地域活性化センター理事長)

横串人材の育成を!

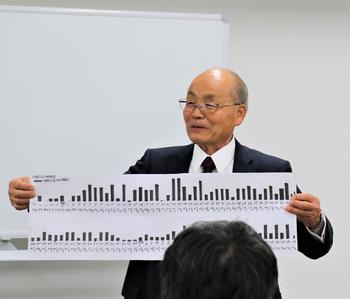

地方創生は国民意識の改革が前提で、これは教育が深く絡む問題のため、20年から30年という長い時間がかかるものです。そのため、一足飛びにできるものではなく、基盤を固めてから取り組む必要があり、地方自治体の職員はどのような部署にあっても地方創生に関係があるため、縦割り専門人材の育成だけでなく、組織横断的な人材を育成することが必要となります。さらに、本当の意味で地域のためになる産業は地場産業であり、外から入ってきた産業は外に出ていくリスクを背負っていることを忘れてはならず、やねだんという地域が存続していくために人口データの分析を行い、どのような取組をして現在の形を維持しているか、学んでほしいと述べられました。

【1日目】 講義Ⅱ:土居 龍一 氏(株式会社アグリビジネスサービス代表取締役)

地域づくりの前提条件は3点!

地域づくりの前提条件3点について説明されました。

①潜在的な魅力(農業・観光等)の地域資源の掘り起こしに寄与しているか。

②地域づくり構想推進のための「小規模な地域マネジメント組織」が構築されつつあるか。

③自分たちが目指す「地域づくり構想」の策定は、似たような構想事例を見つけて重ね合わせることでヒントを探り構想を策定しようという努力が認めれられるか。

地域資源に関係ないものを地域づくりの材料として使用しても地域づくりはできないということでした。また、地域づくりは人づくりであり、地域リーダーになるには非常に多くの時間と労力が必要となるため、役所の職員には難しく、役所の職員が行うのであれば、地域リーダーを発掘する地域コーディネーターが良いと話されました。地域リーダーの資質は分析力、行動力、人間力であると述べられました。

【1日目】 講義Ⅲ:豊重 哲郎 氏(柳谷自治公民館長)

地域活動に補欠なし!

やねだんは、「地域活動に補欠はいない」という信念で、全員参加の地域活動を長年行ってきました。その中で、豊重氏は①企画力、②アドリブ力、③財務力が必要になると話されました。また「常に自分の立ち位置を考えることが大切だ、民ありて、自分ありという言葉のように、やねだんがあって、自分がいるということを忘れてはいけない。どんな政策を行っても、始めは反対する人が1割はいるため、その1割にどうしたら納得してもらえるかを長年考え、感動してもらうことにより、心を動かし、納得してもらった。」ということを語られました。

①企画力では、今だけでなく、10年先、20年先に今活動してくれている人達がどういう状況になるかを見越して考えるのが企画力のポイントで、将来も持続可能な事業にすることが大切だと説明されました。

②アドリブ力として、焼酎「やねだん」発表会で集落パレードを行った話を取り上げ、館長になって15年目にやねだん焼酎が出来上がった。それまでに亡くなった人達に報告をしたかったからパレードを行ったこと、高齢者と幼児だと歩く速度が同じくらいになるため、隊列を工夫したこと、そして地元高校吹奏楽部に音楽を奏でてもらったことを話されました。

③財務力として、やねだんの組織を持続可能にするための資金額を逆算し、その外貨を得るためのサツマイモ栽培ややねだん焼酎を作ったこと、そして収益から全世帯に1万円のボーナスを支給していることを話されました。そして、やねだんを活発化させ、魅力のある地域にすることで子ども達が帰ってきたいと思う地域にすることが大切であると述べれました。

【1日目】 活動報告①:関 静男 氏(いすみ市土着菌完熟堆肥センター長)

やねだん土着菌農法の普及!

いすみ市は、東京からのアクセス利便性がよく、東京五輪のサーフィン会場内定を契機に食文化の育成を通じて「美食の街」を地方創生の柱としました。しかし、後継者不足や少子高齢化が進んでいるため、これまでと違った取組をする必要がありました。そこで、やねだんの取組を参考にして、やねだんの土着菌農法による循環型農業を行っています。現在いすみ市の食材はJALファーストクラスの機内食にも利用されるようになり、いすみブランドが進んでいます。さらに土着菌を飼料に混ぜることで毎年寄せられていた匂いの苦情が今年はなかったという効果が見られたそうです。今後は土着菌を使用した堆肥を普及させて有機での栽培から販売戦略へとつなげていきたいと話されました。

【1日目】 活動報告②:永井 健太 氏(足利市広報課シティプロモーション担当)

皆でがんばるカッコよさ!

永井氏は元プロサッカー選手で、プロサッカー選手になれる確率は約1000分の1。しかし、365日1日1時間の自主練習をしている人の割合は10分の1、3食サッカーのために食事をしている人の割合は10分の1、練習を100%のテンションで行っている人の割合は10分の1。つまり、その3つを満たせば1000分の1になれる、だから夢は叶うというお話から始まりました。永井氏は、足利市広報課に配属後、プロジェクトとして1か月で寄付金3,000万円集め、観客を4,000人集め、応援団を作るという取組を任され、これを県議・市議や企業の協力や広告により達成したそうです。その翌年、やねだん故郷創世塾に参加し、「町民全員がレギュラー」という豊重氏の話が心に響き、「自分が達成したプロジェクトもきっと豊重さんなら町内一軒一軒訪ね歩くなど違う形で達成したのだろう」と感じたそうです。そして、自分だけが頑張ることよりも皆で一緒に頑張ることのカッコよさに気づき、現在はグリシナ足利というNPO法人を立ち上げ、ただのサッカークラブにするのではなく、地域の人達と交流を持ちさまざまな人に関わってもらうことのできる団体にしていると述べられました。

【1日目】グループワーク

住民のやる気を引き出す方法

輪になって座り、受講者は各講師に講義での質問やまちづくりにおける質問を投げかけていました。

・やねだんの話を聞いてほしい人に聞いてもらうにはどうしたらよいか。

⇒豊重さんを呼び、話を聞いてもらうと良い。

・どうやって住民のやる気を引き出したらよいか。

⇒やる気を引き出すためには、何を企画するかだと思う。やる気を引き出したい相手の得意、不得意、学齢、生活歴などから情報を分析してヒットする企画を考えていったり、例えばセミナーに人が来る方法を考えるのではなく、どんなセミナーなら人が来ないのか考え、その逆の行動をするなどが考えられる。

1日目のまとめとして、豊重氏は「正面突破」という言葉を受講生に伝えました。何かをやろうとすると必ず反対勢力が出てくる。だから事前の段取りが本当に重要であり、逆に完ぺきなシナリオには魅力がないと話されました。

1日目のまとめとして、豊重氏は「正面突破」という言葉を受講生に伝えました。何かをやろうとすると必ず反対勢力が出てくる。だから事前の段取りが本当に重要であり、逆に完ぺきなシナリオには魅力がないと話されました。

【2日目】 講義Ⅳ:豊重 哲郎 氏

1日目の講義いただいた内容に引き続き、やねだんの取組のポイントを話していただきました。まず、やねだんでは、子どもの教育に力を入れています。そして、子どもの発達段階に応じたカリキュラムを組むことが重要だと豊重氏は話されました。0歳から10歳までは集団で行動する年齢のため、兄弟が参加するプログラムには他の兄弟も連なって参加するということで、夏休みピアノ教室を行い、芸術に触れる機会を作っています。また、青年団活動の前身となる高校生には、思考力・判断力を伸ばしてもらうため、自分たちでやりたい企画を考えて実行してもらいます。例えば、バナナのたたき売りをすることで、収入額から仕入れ額を差し引いた収益で打ち上げの焼肉代が出せます。その収益を多くするためには、どんな広報をしていくかというところも考えることで自主性も養われるということでした。子ども達は365日中、180日程度しか学校に行かないため、残り185日程度を地域で過ごすことになります。そのため、学校のみでは学習が足りず、学校教育と同様に社会教育が重要となると話されました。

1日目の講義いただいた内容に引き続き、やねだんの取組のポイントを話していただきました。まず、やねだんでは、子どもの教育に力を入れています。そして、子どもの発達段階に応じたカリキュラムを組むことが重要だと豊重氏は話されました。0歳から10歳までは集団で行動する年齢のため、兄弟が参加するプログラムには他の兄弟も連なって参加するということで、夏休みピアノ教室を行い、芸術に触れる機会を作っています。また、青年団活動の前身となる高校生には、思考力・判断力を伸ばしてもらうため、自分たちでやりたい企画を考えて実行してもらいます。例えば、バナナのたたき売りをすることで、収入額から仕入れ額を差し引いた収益で打ち上げの焼肉代が出せます。その収益を多くするためには、どんな広報をしていくかというところも考えることで自主性も養われるということでした。子ども達は365日中、180日程度しか学校に行かないため、残り185日程度を地域で過ごすことになります。そのため、学校のみでは学習が足りず、学校教育と同様に社会教育が重要となると話されました。

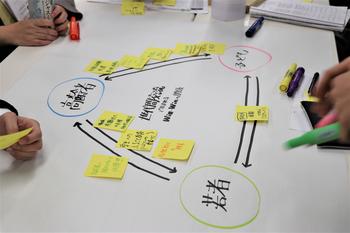

【2日目】 グループワーク

グループワークでは、事前に「青少年対策」「自主財源」「商品開発」「高齢者対策」などのテーマが与えられ、グループごとにテーマを選定して議論していました。発表では、「青少年対策~~未来のコーディネーター育成~」「青少年高齢者対策のアイデア」「我々の集落の古民家に...入居者求ム!」「自主財源・商品開発」「イノシシに感謝プロジェクト」「若者が戻ってくるために」という題名でそれぞれのグループが考えた内容を発表しました。

グループワークでは、事前に「青少年対策」「自主財源」「商品開発」「高齢者対策」などのテーマが与えられ、グループごとにテーマを選定して議論していました。発表では、「青少年対策~~未来のコーディネーター育成~」「青少年高齢者対策のアイデア」「我々の集落の古民家に...入居者求ム!」「自主財源・商品開発」「イノシシに感謝プロジェクト」「若者が戻ってくるために」という題名でそれぞれのグループが考えた内容を発表しました。

セミナーを終えて

今回のセミナーで、やねだんで行われている地域づくりの一端に触れることができ、地域づくりに必要な要素と地域リーダーに必要な要素と覚悟が参加者の皆さんに伝わったのではないでしょうか。

今回の学びを活かし、参加者の皆さまの地域でも地域活動等の取組が進み、地域活性化に結びつくことを願っております。

講演者紹介

豊重 哲郎 氏(やねだん故郷創世塾 塾長)

平成8年より柳谷地区自治公民館長に就任。人口300人、65歳以上が4割だった過疎集落「やねだん」をよみがえらせたカリスマリーダー。「行政に頼らない地域再生」を掲げ、全員参加のむらおこしを進めてきた。平成19年より「やねだん故郷創世塾」を主催するなど、全国の地域づくりの担い手育成に奔走する。

土居 龍一 氏(やねだん故郷創世塾 常任講師)

(株)アグリビジネスサービス代表取締役。地域の直売・加工施設及び生産計画策定にあたり、これまで300市町村の直売・加工施設整備計画の作成支援を担当。平成13年度からアグリビジネスに挑戦する農業者等を対象に、実践を通じた知識取得の場として「経営アグリビジネススクール事業」の創設に関与。

椎川 忍 氏(やねだん故郷創世塾 常任講師)

(一財)地域活性化センター理事長。総務省在職時に「地域に飛び出す公務員ネットワーク」を結成。内閣官房地域活性化伝道師。地域おこし協力隊制度やこれを応援する首長連合などの生みの親で、人材育成と地域おこしをライフワークとして全国を行脚し、土・日・祝日の多くを利用して、講演や支援活動を行う。

関 静男 氏(やねだん故郷創世塾21期生)

いすみ市土着菌完熟堆肥センター長。やねだん集落直伝の土着菌農法を普及させ、地域経済の活性化を目指す。

永井 健太 氏(やねだん故郷創世塾18期生)

NPO法人グリシーナ足利理事。プロサッカー選手を経て、地元足利市役所に入庁。シティプロモーション・まちづくり・地域活性化に全力を注ぐ。

スケジュール(予定)

※内容が変更となる場合もあります。変更があった際は、このページ等でお知らせいたします。

1日目(12月15日)

| 12:30~13:00 | 受付 |

|---|---|

| 13:00~13:10 | 開講式 |

| 13:10~13:50 | 講義Ⅰ 椎川 忍 氏 |

| 13:50~14:30 |

講義Ⅱ 土居 龍一 氏 |

| 14:30~14:40 |

休憩 |

| 14:40~15:50 |

講義Ⅲ 豊重 哲郎 氏 |

| 15:50~16:00 |

休憩 |

| 16:00~16:50 |

グループディスカッション |

| 16:50~17:20 |

活動報告 関 静男 氏 |

| 17:20~17:50 |

活動報告 永井 健太 氏 |

| 17:50~18:15 |

まとめ |

| 18:15~19:45 |

交流会 |

2日目(12月16日)

| 9:00~10:00 | 講義Ⅳ 豊重 哲郎 氏 |

|---|---|

| 10:00~10:10 | 休憩 |

| 10:10~12:10 | グループワーク |

| 12:10~12:20 |

閉講式 |