- ホーム

- 助成・支援

- 人材育成パッケージプログラム

- 地方創生人材育成伴走型支援事業 導入事例

地方創生人材育成伴走型支援事業 導入事例

目次

北海道芽室町 地方創生人材育成伴走型支援事業

1 連携協定日

令和4年7月26日

2 取組の経緯

芽室町では、平成31年度から「みんなで創り みんなでつなぐ ずっと輝くまち めむろ」という将来像を掲げた第5期芽室町総合計画に基づきまちづくりを進めている。この将来像を実現させるためには、少子高齢化や人口減少に対応した安全・安心な生活の確保、多様化・高度化する住民ニーズへの柔軟な対応が、ますます求められる。

一方では、国や地方の財政状況の悪化が進む中、地方分権によって市町村は安定的な行財政運営と質の高い行政サービスの提供を行い、自主・自立に向けた協働のまちづくりを進めることが、より一層重要になっている。

そのため、職員には、地域のことを深く理解し、地域課題を見つけ、地域住民と連携・協働して課題を解決できる能力が求められている。

そこで芽室町では、人財育成基本方針における「町民一人一人の想いを出発点に考えて仕事を進める職員」を育成し、住民と連携・協働し地域課題を解決することで、町を活性化し、だれもが住みやすい魅力的な地域づくりを目指すための取組を行っている。

3 取組内容

(1)令和4年度の取組内容

令和4年度は地域活性化センターシニアフェローの箕浦龍一氏を講師に迎え、管理・監督職向けと主任職以下向けに、以下の3点を軸として組織変革や自律した職員となるための土台・基礎づくりの研修を実施した。

①これまでの業務の進め方に疑問を持ち、業務改善をしたいというマインドを持った職員を養成する。

②現在の社会情勢やこれから直面する地域課題、民間企業の取組を理解し、これからの公務員の働き方やなぜ働き方改革が必要なのかについて、職員への理解を促す。

③これからの公務員に必要な資質を学び、自ら考え行動できる職員になるために必要なことを学ぶ。

管理・監督職向けの研修では、働き方改革やDXの考え方、組織変革に必要な幹部の意識改革、マネジメント力の向上など、これからのスタンダードな働き方について具体例と共に学んだ。

主任職以下向けの研修では、講義とワークショップを併用したものとし、講義ではメモの取り方や働き方に関する世界観のアップデートの必要性、行政におけるDXの考え方、自分にとって働く意義の再考について、具体例と共に学んだ。ワークショップでは自分の働き方を見つめ直す機会として意見交換を行った。研修後のアンケートには、自律や組織変革に対して前向きな姿勢の職員が多く見受けられ、自律や組織変革へ向けた土台・基礎づくりのきっかけとなる研修となった。

(2)令和5年度の取組内容

令和5年度も引き続き箕浦龍一氏を講師に迎え、職員の自律・組織変革を行うことのできる職員の育成を目的に、令和4年度に実施した研修内容の軸を以下のように深掘りした内容の研修を実施した。

①業務改善ができる職員の育成を図る。

②職員・組織として、今後、どのような職員になりたいか、どのような働き方が必要なのかを考える。

③自律した職員の育成を図る。

管理・監督職向けの研修では、変化が激しく不確実で複雑化する社会において「疑問」や「課題感」「仮説」を持つ能力が重要と言われている中で、組織として何を変えていく必要があるのか、業務の見直し方、コミュニケーションの取り方などを学んだ。その後のワークショップでは組織としての課題感や管理・監督職になる前に抱いていた違和感や不安を共有し、マネジメント力の向上や組織に対する提案について意見交換を行った。

主任職以下向けの研修では、公務員としての働き方を改めて考えてもらうきっかけとなるような講義として、ユーザー本位の仕事の進め方や職場環境の改善、そもそも働くとはどういうことなのかなどについて学んだ。その後のワークショップでは理想の働き方や現在の業務の課題などを共有し、今後の働き方や職場環境、業務の改善などについて意見交換を行った。令和4年度の研修をさらに深堀りすることで、職員の理解度も非常に高いものとなり、少しずつだが組織全体に変革への意識が高まっていると感じる研修となった。

(3)令和6年度の取組内容

引き続き箕浦龍一氏を講師に迎え、職員が自ら考え行動し、職員提案が活発に行われる職場風土の醸成を目的として以下の3つの点を軸にした研修を実施した。

①職員提案を活発に行うことのできる職員の育成を図る。

②自律的に業務を見直すことのできる職員・組織として変革する。

③グループワークにおいて職員提案を実践し、職員提案制度活用の活発化を図る。

管理・監督職向けの研修では、急速な時代の変化における公務組織では心理的安全性の欠如や縦割り構造が課題となっており、多様性を認めたマネジメントと全庁的なDXの推進、雑務の削減が求められることを学んだ。また、「雑務退治」により職員に「余白」を生み出し、未来志向の政策提案や施策改善に繋げること。そして、マネジメントは人的資本を最大化し、成長できる環境づくりと心理的安全性の確保を重視しつつ、組織全体で改革を進めることが、自律的な変革型組織を目指すために重要であることを学んだ。

主任職以下向けの研修では、仕事を通じて地域や住民に価値を提供する意識を重視し、職員の主体的な働き方を推進するための考え方を学んだ。「雑務退治」により職員に創造的な業務に集中する余白を生み出し、政策のリデザインやアイデア創出を図るための手法や、決裁の電子化、業務委託、AI導入などDXを活用した業務効率化と住民サービスの向上について学んだ。研修後のグループワークでは、職員提案を実践することとし、時差出勤や窓口の予約制、マイナポータルの活用などが挙げられ、持続可能で柔軟な公務組織の構築に資する提案が挙げられた。

4 担当者所感

3年間にわたる研修を通じ、職員が「自ら考え、行動する」姿勢を身につけ、その先にいる町民一人ひとりの想いを出発点として業務を進められるよう、組織としての大きな第一歩を踏み出せたと感じている。事業実施当初は、新しいアプローチへの戸惑いも見られたが、回を重ねるごとに職員が自立的に考え、意見を出し合う場面が増えてきた。今後は研修だけでなく、日々の業務の中でもその学びを活かし、職員同士が刺激し合いながら成長を続けていける仕組みづくりが重要となると考える。町民の声を起点にした行政サービスの向上に向け、これまで育んだ主体的な姿勢と学びをさらに深化させていくことを期待している。

執筆者 地域活性化センター 企画・人材育成グループ 小西 悠貴(北海道ニセコ町より派遣)

滋賀県日野町 地方創生人材育成伴走型支援事業

1 連携協定締結日

令和4年6月2日

2 取組の経緯

滋賀県日野町は、令和3年4月に日野町人材育成基本方針、次いで令和4年1月に「日野町三方よし人材育成アクションプラン(以下「アクションプラン」という。)」を策定した。また、令和4年6月2日には一般財団法人地域活性化センター(以下「センター」という。)と滋賀県立大学との三者により「地方創生に向けた人材育成に関する連携協定」を締結した。

連携協定に基づき、地域、町職員、町職員を目指す学生の三者にとって有益な人材育成事業として「日野町三方よし人材育成事業」を官学連携のもと立ち上げ、地方創生を推進できる中核人材の育成を進めている。

3 取組内容

(1)アクションプランの策定

日野町では、目指す将来像「時代の変化に対応し だれもが輝き ともに創るまち"日野"」の実現に当たり、「時代の変化に対応し、未来を住民とともに考え行動する職員」を目指す職員像として日野町人材育成基本方針で掲げている。そのため職員には、地域のことを良く知り、地域課題に気付き、地域住民等と連携・協働しながらその課題を解決する能力が求められる。町職員がこのような能力を更に高めるため、また、日野町への入庁を目指す者が日野の地域について知り、採用後の業務を想像できる取組が必要とされることから、令和3年度に「日野町三方よし人材育成アクションプラン」の策定に取り組んだ。

下記のとおり、地域、日野町職員、これから日野町職員を目指す学生の3者にとって有益な計画となっている。

①地域

課題について学生と共に考え、解決策を提案してもらうことで、課題解決に活用できる。

②日野町職員

地域課題について、学生と関わることでコーディネート能力等を養い、目指す職員像に向けたスキルアップを図ることができる。

③これから日野町職員を目指す学生

地域課題を解決する手法等を学び、コミュニケーション能力等を養うことができる。また、採用後における業務とのミスマッチを減らし、大学卒業後に社会で活躍できる力を身につけるとともに、採用試験の評価に実習成果が加味される。

(2)令和4年度の取組内容

町内の西明寺地区という高齢化率が高く人口減少が進む集落をフィールドとした課題解決の講座・実習を企画した。4日間の集中講座として、6月から7月にかけて町職員(4名)・大学生(参加7名、修了5名)が共に地域住民との意見交換や課題解決案の議論を進め、最終的に地域住民、町長、町議会議員等を相手に提案する。

また、実習を行う中で、地域住民の意見を適切に引き出し、議論をまとめることが難しかったという町職員の意見を踏まえ、2月2日及び13日に、31~35歳の町職員を対象(19名参加)としてNPO法人日本ファシリテーション協会フェローの加留部貴行氏を招きファシリテーション研修を実施し、ファシリテート能力の底上げを図ることとした。

(3)令和5年度の取組内容

滋賀県立大学との連携を基に、地方公共団体共通の課題である人材育成及び人材確保に関する実習として、町職員(5名参加)のサポートのもと、学生(4名参加)による町職員へのアンケート調査、インタビューを実施した。

また、町職員向けの研修として、主査級以下の職員を対象(52名参加)として「これからの自治体職員に求められること」をテーマとした座学研修、また庁内全体を対象(160名参加)としたコンプライアンス研修を実施した。

実習及び研修を通じて、町職員としては現在の町役場の働き方に関する課題の明確化、学生においては行政の仕組みや公務員業務についての具体的なイメージの構築につながったところである。

(4)令和6年度の取組内容

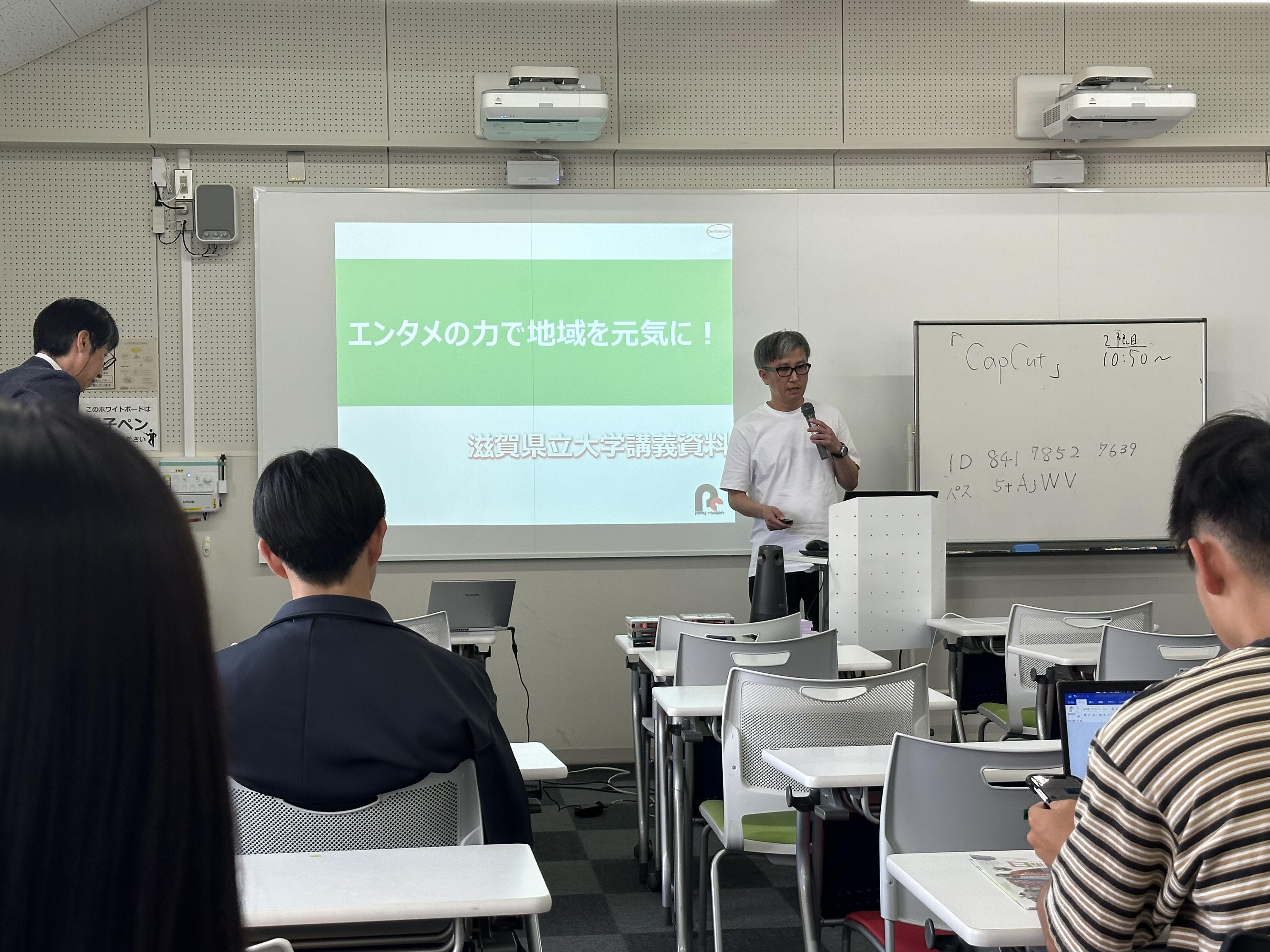

滋賀県立大学で、日野町を舞台にした特別講義を実施し、17名が受講した。講義内容は、学生がグループで地域課題に関する広報用のショート動画制作を行うもので、①公共交通の利用促進、②子育て支援施設の利用促進、③日野町役場の人材確保をテーマに実施した。

講義においては、滋賀県立大学の講師である上田洋平氏、非常勤講師である田口真太郎氏による地域課題に関する講義や当センターフェローの小笠原裕樹氏による地域におけるプロモーションに関する講義を行ったほか、地域映像作家の佐藤大地氏が映像制作に関する技術的なレクチャーを行い、動画制作に伴走した。

4 担当者の所感

プロモーション映像作品の制作をきっかけに地域の抱える課題の実態や背景を学び、解決に向けての検討を行うプログラムとなっていた。受講する学生にも地域にも町職員にもメリットがある内容であり、まさに「三方よし」の人材育成事業だと感じる。

官学が連携するからこそ実現できる研修事業であり、地方創生に向けた人材育成に大きく寄与する先進的な事例として参考になると考える。

執筆者 地域活性化センター 企画・人材育成グループ 末廣 翼(鹿児島県より派遣)

和歌山県九度山町 地方創生人材育成伴走型支援事業

1 連携協定締結日

令和4年5月16日

2 取組の経緯

令和3年4月1日時点の九度山町の職員数は90名で、複雑化・多様化する行政課題から職員の業務負担が増加している状況であった。そのため研修機会を確保しづらく、組織の人材開発に課題を感じていた。

そのような中、人材育成に関する職員アンケートを実施したところ、現在の仕事にやりがいを感じる一方で、職場のコミュニケーション不足や、組織に改善を望む声を多く得た。

そこで、アクションプランの策定をきっかけに、職員の意識や行動に変革をもたらし、コミュニケーションの向上など働きやすい職場づくりにつなげるための人材育成のあり方について考えることになった。

3 取組内容

(1)アクションプランの策定

アクションプラン策定のため、令和3年9月に九度山町人材育成アクションプラン策定委員会を設置した。同委員会では、アクションプランの策定及び取組状況の進捗管理を行っている。

目指すべき職員像及び目的として、自ら課題意識を持ち、業務の改善や働き方の工夫を行うことができる、自律自走型の職員を目指すとともに、コミュニケーションがとりやすく、率直に意見を交わせる環境を整え、風通しの良い職場づくりを図ることとする。

(2)令和4年度の取組内容

地域活性化センター シニアフェローの箕浦龍一氏を講師に迎えて、全3回の職員研修を実施した。第1回研修では、全職員を対象に「公務組織の働き方の課題」や「世の中の変化への対応」などをテーマとした講義のほか、幹部職員を対象とした「公務マネジメント」、若手職員を対象とした「これからの公務員の生き方」など、様々な切り口から自己の成長や組織の人材開発にとって必要な考え方に関する知識のインプットを行い、学びから実践への行動変容の必要性について認識を深めた。

第2回研修では、職員との対話をメインにし、若手職員を対象にグループワークを行い、「今後のキャリア形成にあたって望むこと」「現在の働き方についての要望や不満」などをテーマに、若手職員が考える組織の課題抽出を行った。

第3回研修では、第2回のグループワークで抽出された課題から九度山町で解決すべき課題を以下の3点に絞り、具体化に向けたビジョンづくりを行った。

なお、この取組は全職員参加のプロジェクトチーム形式で組織横断的に実施し、最終的に町長への政策提案として発表することとなった。

<九度山町が選定した3プロジェクト>

①窓口業務の予約制導入について

②職員の複業(兼業)制度の導入について

③旧古澤小学校の活用による地域の活性化について

(3)令和5年度の取組内容

前年度に引き続き箕浦氏を講師に迎え全3回の職員研修を実施して以下の2点を進めた。

①前年度に選定した3つのプロジェクトの実施に向けたグループワーク

②自律自走型組織に変革するための基盤づくり(雑務退治)

はじめに①では、次の手順で実施内容を固めた。

ア 目指すべきゴール(5年後の未来を想定して実現したいこと)を考える

イ 目的・大義の整理

ウ 次回研修までの検討スケジュール(先進自治体の視察なども含む)

エ 町長への提案資料の構成案(導入のねらい、企画の概要、導入スケジュール)

なお、各チームは本研修以外の場でも協議を続け、町長提案に向けた準備を進めた。

次に②では、職員の業務負担が重く余力のない職場の現状の中で、組織の変革のために優先的に変えるべきものとして、雑務や煩雑な事務作業を徹底的に見直す「雑務退治」に向けた検討を行った。具体的には、グループワーク形式により日常業務で「無駄」「面倒くさい」「なんでこんな作業をしないといけないのか」という課題感を洗い出し、職員のモチベーションの向上や地域・住民のためにより優先すべき業務への余力を生み出すべく、今後改善すべき雑務の検討を行った。

グループワークでは改善したい雑務として「決裁のハンコ」「電子メールの印刷」「議事録作成」「内線電話」「会議の日程調整」など様々な意見が出た。これら雑務退治の具体的なアイデアについては、本研修をきっかけに始まった町長とのランチミーティングの場で取り上げられ、町長の了解を得て実際に一部の雑務が廃止・解消されるなど、具体的な業務改革が動き始めたとのことである。

(4)令和6年度の取組内容

前年度に引き続き箕浦氏を講師に全3回の職員研修を実施し、第1回では、前年度に選定した3つのプロジェクトの進捗確認と首長提案に向けたプレゼンテーションの講義を行い、加えて「雑務退治」に向けた業務改善提案書をグループワーク形式で作成し、総務課長から町長へ提案を行った。提案だけで終わるのではなく、そこから優先度や緊急度、予算化の有無などを考慮しつつ継続的に改善を行っている。第2回では、前回作成した業務改善提案書の回答をもとに総務部、箕浦講師、九度山町職員が協議形式で議論し、公務組織の働き方に関する講義を実施した。そのほか、各プロジェクトチームの中間報告会を行うとともに、「九度山町職員として直面する課題とその解決策」に関する事前アンケート結果を基に、講師のアドバイスを交えながら職員同士で課題や解決策を議論した。そして、最終回となる第3回では、3つのプロジェクトチームが町長に向けた政策提案を実施した。

4 担当者の所感

九度山町の人材育成の取組は、職員の業務課題を把握し、研修やプロジェクトを通じて実践的な改善へとつなげている点が特徴的である。特に、職員の意見を政策提案につなげる仕組みや「雑務退治」による業務負担の軽減など、職員の主体性を引き出す工夫が見られる。町長との対話を通じた具体的な業務改善も進んでおり、持続可能な組織改革のモデルとなる取組といえる。

執筆者 地域活性化センター 企画・人材育成グループ 松田 正太(鳥取県日南町より派遣)

連絡先

新事業企画室

TEL:03-5202-6134

FAX:03-5202-0755

E-mail:newb-r3(at)jcrd.jp ※メールアドレスの(at)は@に変更ください。