- ホーム

- イベントカレンダー

- 新たな知と方法を生む地方創生セミナー

- 平成29年度第8回土日集中セミナー「暮らしの中から人と場のつながりを紡ぐ心豊かなまちおこし~津屋崎ブランチと幸せのメカニズム~」

平成29年度第8回土日集中セミナー「暮らしの中から人と場のつながりを紡ぐ心豊かなまちおこし~津屋崎ブランチと幸せのメカニズム~」

新たな知と方法を生む地方創生セミナー 募集終了 終了レポート

2017年10月14日

平成29年度第8回土日集中セミナーは、10月14日(土)~15日(日)に東京都中央区日本橋にある地域活性化センターにて「暮らしの中から人と場のつながりを紡ぐ心豊かなまちおこし」をテーマに開催しました。

1日目

ガイダンス・アイスブレイク

今回のセミナーの主任講師は津屋崎ブランチ代表の山口覚(さとる)氏です。山口氏は福岡県福津市津屋崎で「津屋崎ブランチ」を開設し、外からのまちづくりではなく、内からのまちおこしや本物の暮らし・働き方・つながりを取り戻す地域おこしプロジェクトを実践しています。また、地元の住民や移住してきた人たちに地域交流起業塾を行い小さな副業を複数持つことで生計を立てる方法をアドバイスしています。

山口氏は日本では「幼い頃から話し合いの手法を学んでいない」と感じており、ファシリテーターや話し合いの必要性に触れ、今回のセミナーはそれを体現する場にしたいという目標を共有しセミナーは始まりました。

山口氏は「対話」を重視しています。対話は「私とあなた」ではなく「私たち」が主語であり、共に何に向かっているのか考え、お互いの価値観や経験を尊重し、自分の言葉も相手の言葉も平等に扱うことと山口氏は語ります。

「対話」をするうえで注意することは以下の5つです。

- 耳を澄ませて聞く(ジャッジをせずに傾聴する)

- 否定も断定もしない

- 自分だけが正しいと思わず答えは1つと思わない

- 沈黙を歓迎する

- 落書き・メモをする

これを踏まえて2日間のセミナーを行います。

(主任講師:山口氏)

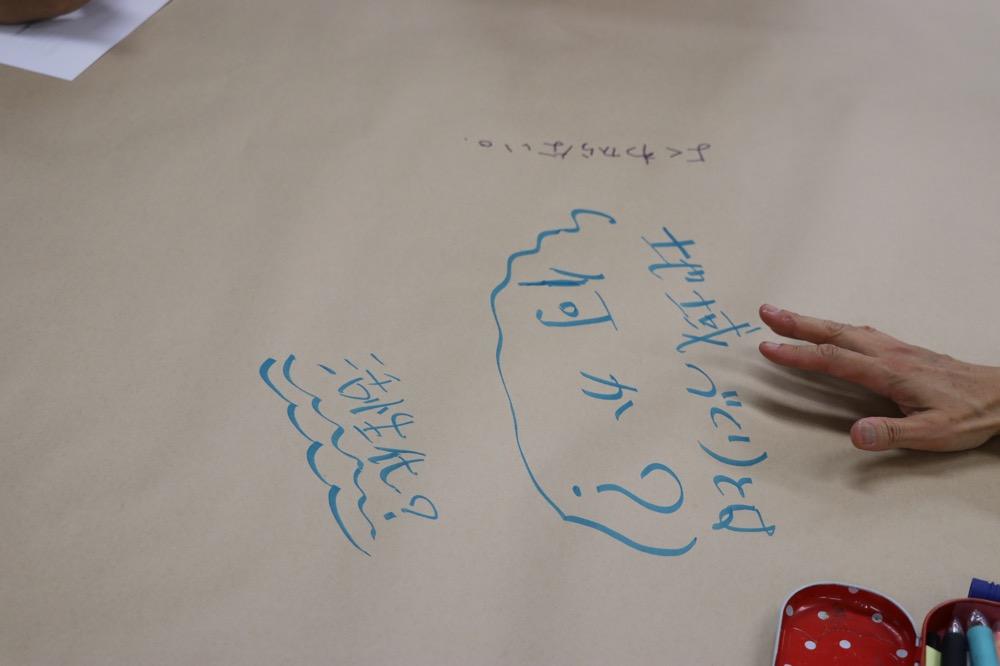

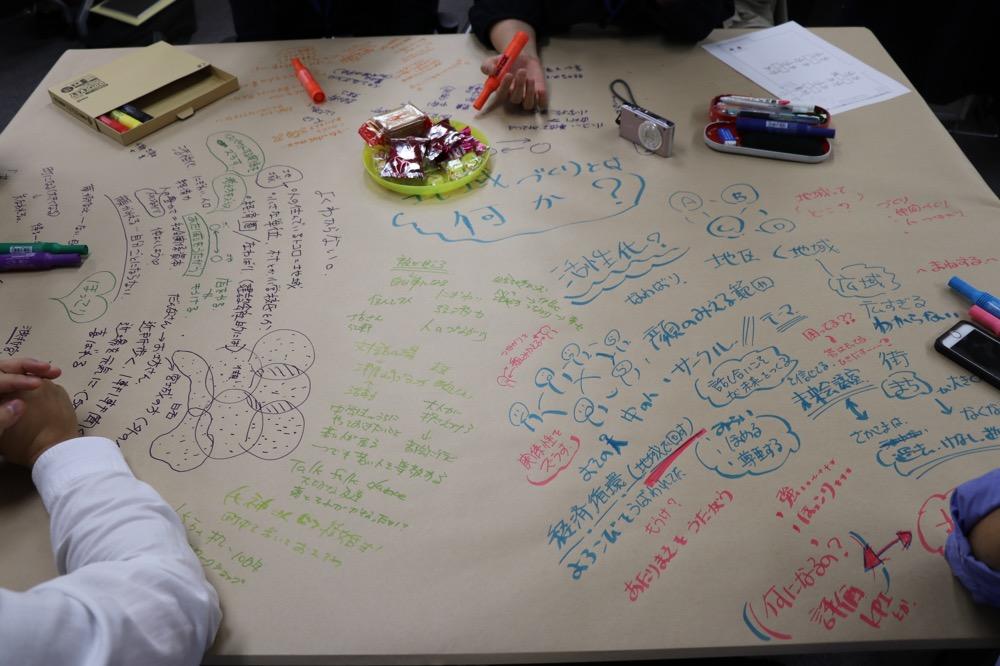

グループワークI「地域づくりとは何か?」

ガイダンスの後、参加者はグループに分かれて「地域づくりとは何か?」をテーマに話し合いました。テーブルにはクラフトペーパーが広げられ、参加者は思い思いにメモをしていきます。先のアイスブレイクの時間にグループ内で自己紹介を済ませた参加者たちは、会議室に流れる柔らかい音楽に包まれ、和やかな雰囲気で意見を言い、また相手の意見を聞いていました。

講義I「津屋崎ブランチの取り組みからみるまちづくり」

山口氏は「津屋崎では地元にいる人と他の地域から来た人、大人と子どもが幸せに暮らしている。それを実現するために対話を意識している」と言います。ビジョンを作って行動するのではなく、みんなが感じていることを言葉にし、認め合い、実現していくことを大事にしているので「対話の場づくり」に注力しているそうです。

津屋崎ブランチで行われる会議には3つの決まり事があります。それは①未来を語る②人を褒める③断定しないことです。これがあるからこそ、みんなが意見を言うことができ、対話が生まれます。

また、取組事例としてお盆やお正月に地元出身の人が集まれる場所を用意した「お盆(お正月)だよ。全員集合!!」や、日頃病院の中にいるため地域のことを知る機会がない医者が病院外で地域の人に学ぶ「まち医者の学校」などをご紹介いただきました。

若い人が地域の外に出る理由が、自分の意見を主張できる環境や地域にはない新しい出会いなどの刺激がほしいからなのであれば、地域の中で自分の意見を言っても頭ごなしに否定されない、説教されない環境をつくればいいのではないかと山口氏は言います。また、対話する際の重要なこととして「一歳でも年下であれば尊敬する」ことがあります。これからの未来をつくっていくのは子どもたち、だから彼らの意見を聞こうというスタンスがあるからこそ、良い関係を築くことができるとおっしゃいます。

グループワークII「講義Iの話を聴いて感じたことは?」

ここまでの話を聴いて何を感じたか、参加者はグループに分かれお互いに耳を澄まして意見を聴き合いました。10分後、グループの半分は別のグループに移動し、メンバーを変えて意見を共有します。

共有の時間

元のグループに戻り、最初のメンバーでの話し合いでは出なかった「新しい気付き」を共有しました。テーブル上のクラフトペーパーは皆さんの思いや意見で徐々に埋まっていきます。

講義II クロストーク 相澤久美氏×山口覚氏対談「幸せってなんだろう?」

続いては、山口氏と相澤久美氏のクロストークです。

旧知の仲かつ雑誌のインタビュアー経験がある相澤久美氏(一般社団法人 silent voice理事)のスムーズな進行でトークが弾みます。

まず、山口氏の今に至る経緯が語られました。学生時代、そして建設会社に勤めていた前職時代、現在の場所に移り住んで8年が経ち、その間に苦労された話やそれに対しての反省点について等々、赤裸々に語ってくださいました。

聞き手を交代し、相澤氏へのインタビューでは前職の設計事務所で働いていた頃のお話を伺いました。「設計はクライアントが望む幸せを形にする」ものであり、どうやったら幸せを最大化できるかを考えていたと相澤氏は言います。また、20代の頃に想いを発信する場として雑誌を発行したことで地域の人々や役所の職員と話す機会が増えたそうです。

雑誌や映画制作を経験した相澤氏は、「幸せは基本的に日々の中にある」と考えています。帰ったらただいまと言える家族がいることが幸せであり、この恵まれている社会の中でどうやったらそれにみんなが気付けるのかが課題であるとおっしゃいます。

人口が減っている社会の中で、「人口が減らないようにしよう」ということは正解なのか?経済成長重視の20世紀の常識と、成長後の21世紀の常識は違っており、その視点から住民および行政の両方が変わらないといけないとお二人の意見は一致します。

(左:相澤氏 右:山口氏)

グループワークIII「講義IIの話を聴いて感じたことは?」

クロストークを聴いた後、参加者は心の中に浮かんだ考えを言葉にしてグループ内で共有します。皆さん真剣な表情で意見を言い合い、たまに笑い声も。どのグループでも耳を澄まして聴いています。

グループで話し合った後は、どのような話が出たのか参加者全員で共有します。参加者の中からは「すべては対話から始まる。対話は会うことから始まる。従来の集まって話すというやり方を変えていく必要がある」という意見も出ました。

講義II クロストーク 相澤氏×山口氏対談「住民の幸せを最大化するまちづくりとは?」

休憩を挟んだ後は、引き続き講師2人によるクロストークです。

自分が正しいと思わない、当たり前を当たり前と思わない、「価値観をひっくり返す・ずらすことが大切である」と、お二人の意見が共鳴します。コップに半分入った水を「半分も入っている」とみるか、「半分しか入っていない」とみるか。考え方によってみえてくるものは変わります。

また世間で言われる幸せの形にとらわれることはなく、自分たちで指標を作ればいいと山口氏は言います。得る代わりに失ったものは?本当の豊かさって何なのだろう?お二人の話を聴きながら、参加者の心の中に何か見えたものがあったのではないでしょうか。

グループでの振り返り「今日参加して何を感じたか?」

講師2人の話を聴いて、また今日を過ごしてどうだったかを1人一言ずつグループ内および全員で共有しました。仕事とは関係なく参加したという参加者(教員)からは「たくさんのことを学ぶことができた。今の県の教育方針は『主体的、対話的、深い学び』である。自分の仕事や生き方に対するヒントを得ることができた」とおっしゃっていました。

(参加者)

2日目

ガイダンス・昨日の振り返り

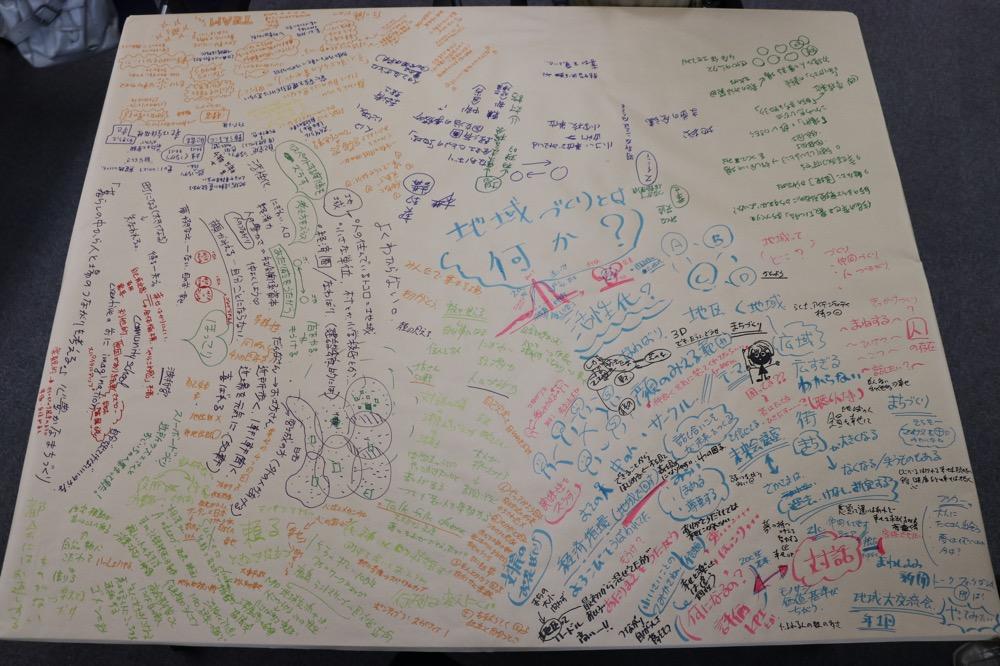

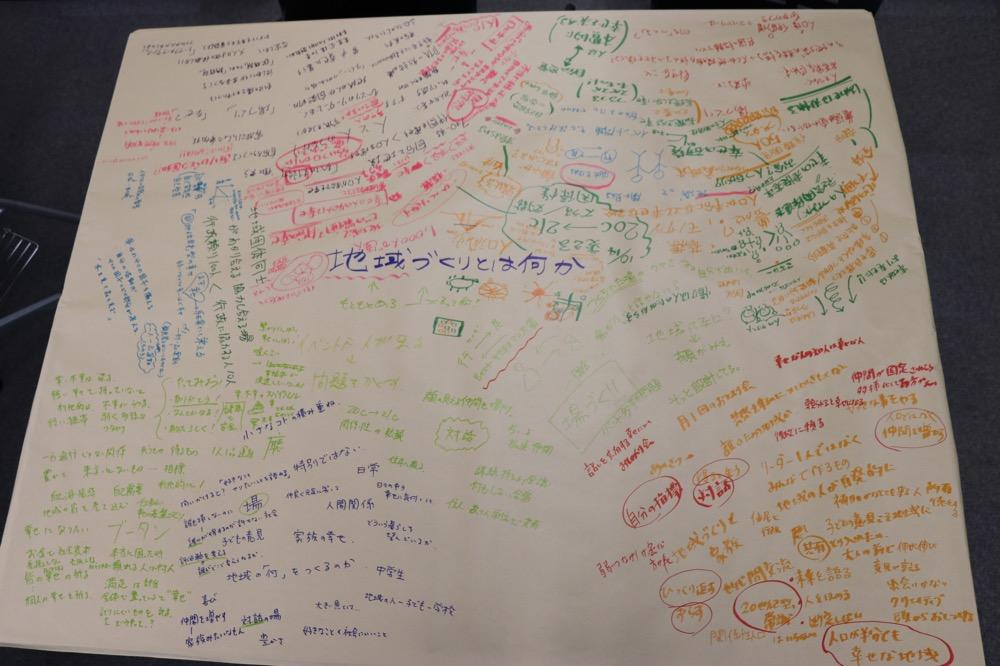

まず、昨日の内容を振り返りました。テーブルのクラフトペーパーは昨日からそのままのため、メモを読むだけで昨日話した内容が蘇ってきます。各グループの発表を講義IIIの講師である前野氏と共有し、次につなげます。

講義III 前野 隆司 氏「幸せのメカニズム」

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授の前野隆司氏は、幸せのメカニズムを研究しています。

前野氏は長続きする幸せには大きく分けて①環境に基づくもの②健康など身体に基づくもの③心的要因の3つがあると言います。その中の心的要因は以下の4つの因子で成り立ちます。

- 自己実現と成長の因子

- つながりと感謝の因子

- 前向きと楽観の因子

- 独立と自分らしさの因子

この4つがそろった人が幸せな人です。この4つの因子をさらに細分化することで、今まで抽象的なものであった「幸せ」は病院で測定されるような健康と同様に測ることができます。

今回の講義では、この4つの因子を満たす地域づくりの事例として「吉備野工房ちみち」「芝の家」をご紹介いただきました。

(講師:前野氏)

グループワークIV「講義IIIの話を聴いて感じたことは?」

前野氏の講義を聴いて各々が感じたことをグループ内で共有します。各グループで話し合った後は、全体での共有です。「不満に感じていた上司に対して気持ちの持ち方を変えようと思った」「この幸福学というものがより広く浸透していけば」「家族が幸せじゃないと自分も幸せではない、まず妻を大事にしようと思った」などの意見が出ていました。

グループワークV「住民の幸せを最大化するまちづくりを自分のまちで実現するためには?」

テーマに基づき、また参加者の現在のポジションで行動を起こす時にどういうことに気を付けたらいいのか、何から始めたらいいのかグループ内で話し合いました。

(対話の様子)

共有の時間

各グループでは多様な意見を受け入れる対話が広がっています。

「多様な人がいて、つながれる環境をつくる。いきなり100人を集めるのは難しいが、10人単位や地区でできる集まりを少しずつつなげていけば大きいつながりになる。そのつながりが増えることで幸せが増すのでは」「まずは小さなつながりを作っていけたら。それでさえ難しいのであれば困りごとやお願い等の情報を共有できる環境を作りたい」などたくさんの意見が出ました。

前野氏からは各グループの発表を聴いた後、「木を見て森を見ずの状態にならないよう、幸せには4因子があること踏まえて小さなことから始めてほしい」と参加者に激励の言葉をいただきました。

そして、参加者一人ひとりが2日間を通した感想を発表しました。

皆さんのメモでこれ以上書き込む隙もないぐらいに埋め尽くされたクラフトペーパーをご覧ください。

最後に、前野氏が提案された言葉でセミナーを終了しました。

疲れていることをイメージ付けてしまう挨拶である「お疲れ様」の代わりになる言葉です。

「皆さん、お幸せに!」

(集合写真)

次回の土日集中セミナーは、12月9日(土)・10日(日)に「地域経済を見る眼とその手法~RESASを用いて~」をテーマに開催します。

今回のスケジュール

【1日目】10月14日(土)

| 12:30~13:00 | 受付 |

|---|---|

| 13:00~13:10 | 開講式(地域活性化センター常務理事 岩崎 正敏) |

| 13:10~13:30 | ガイダンス・アイスブレイク |

| 13:30~13:50 | グループワークI「地域づくりとは何か?」 |

| 13:50~14:30 | 講義I 山口 覚 氏「津屋崎ブランチの取り組みからみるまちづくり」 |

| 14:30~15:10 | グルークワークII「講義Iの話を聴いて感じたことは?」 |

| 15:10~15:20 | 共有の時間 |

| 15:20~15:30 | 休憩 |

| 15:30~16:30 | 講義II クロストーク<前半60分>相澤久美氏×山口覚氏の対談「幸せってなんだろう?」 |

| 16:30~16:50 | グループワークIII「講義IIの話を聴いて感じたことは?」 |

| 16:50~17:00 | 休憩 |

| 17:00~17:45 | 講義II クロストーク<後半45分>相澤氏×山口氏の対談「住民の幸せを最大化するまちづくりとは?」 |

| 17:45~18:00 | グループでの振り返り「今日参加して何を感じたか?」 |

【2日目】10月15日(日)

| 9:00~9:30 | ガイダンス・昨日の振り返り |

|---|---|

| 9:30~10:30 | 講義III 前野 隆司 氏「幸せのメカニズム」 |

| 10:30~10:50 | グループワークIV「講義IIIの話を聴いて感じたことは?」 |

| 10:0~11:00 | 休憩 |

| 11:00~12:00 | グループワークV「住民の幸せを最大化するまちづくりを自分のまちで実現するためには?」 |

| 12:00~12:20 | 共有の時間 |

| 12:20~12:30 | 閉講式 |

連絡先

クリエイティブ事業室

TEL:03-5202-6134

FAX:03-5202-0755

E-mail:creative(at)jcrd.jp ※メールアドレスの(at)は@に変更ください。