2001年13月号 子どもを支える地域づくり

基調論文親子の育ちを社会・地域で支える ―将来へ向けた四つの視点― 筆者 関西大学 山縣 文治 |

筆者プロフィール

山縣文治氏

(やまがた・ふみはる)

1954年生まれ、広島県出身。大阪市立大学教授を経て、現在関西大学教授。専門は子ども家庭福祉学、社会福祉学。子ども虐待、就学前の保育教育、夜間保育、地域子育て支援、などが対象。こども家庭庁こども家庭審議会委員(社会的養育・家庭支援部会部会長、虐待防止対策部会部会長)、家庭養護促進協会理事長、全国社会福祉協議会理事。主な研究業績は「子どもの人権をどう守るか:福祉政策と実践を学ぶ」(放送大学教育振興会,2021、単著)、「保育者のための子ども虐待 Q and A―予防のためも知っておきたいこと」(みらい、2021、単著)、「My Voice, My Life 届け! 社会的養護当事者の語り」(全国社会福祉協議会、2022、編集委員代表)。

少子社会の危機子どもを育てにくい社会

現在の喫緊の課題は人口減少です。日本は消滅の危機に瀕していると私は思っています。第1次ベビーブームの頃は日本中で年間270万人の子どもたちが産まれていましたが、2023年には72万人を割り込む可能性が高くなっています。このまま推移すると、5年後には、年間出生数は50万人台ということになります。

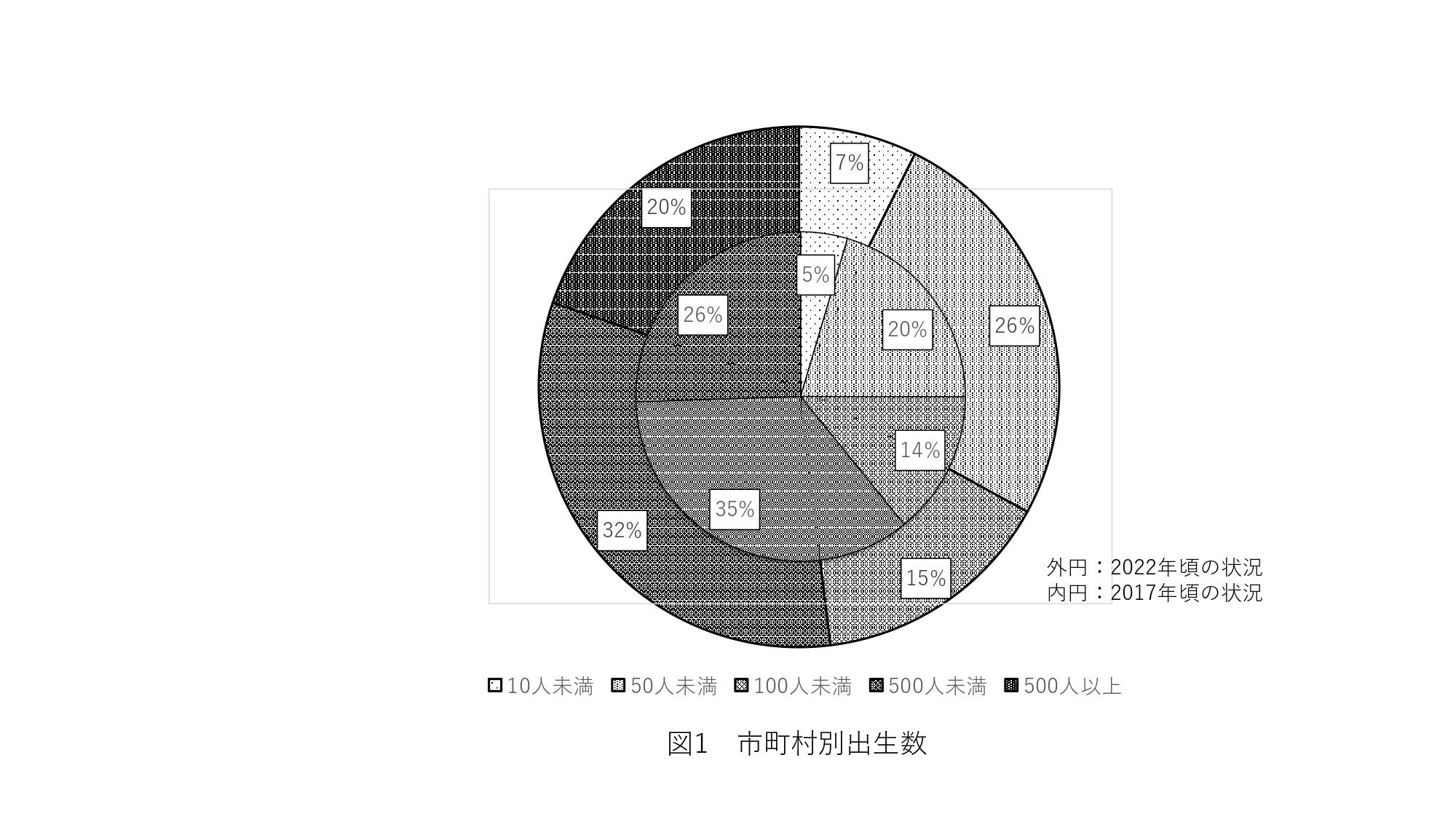

図1は、市区町村における2017年と2022年の年間出生数の状況を示したものです。平成の大合併で、全国の市区町村がほぼ半減した状況で、2022年の年間出生数が50人に満たないところが約33%、全体の3分の1を占めています。これは5年前に比べて約8ポイントの増加です。一方で、年間出生数が500人以上ある市区町村は、5.7ポイントの減少です。地方から都市部への人口移動が進んでいますが、それを超えて都市部でも少子化が進んでいる様子がうかがえます。

日本には、「子どもは社会の宝」、英語圏には「It takes one village to raise a child」(一人の子どもを育てるには村全体の力がいる)という言葉があります。少子化が進むと、このような意識がより強まりやすいのかというと、少なくとも現在の日本では異なるようです。「子どもの声は騒音」「電車やバスの中ではベビーカーをたたむべき」「コンサートや演劇会場での子どもの入場制限」......数え上げればキリがないのですが、大人が子どもを生みはしても、子どもの意向などはおかまいなしに子どもの社会参加を拒否するという構造です。

「......人はかつて誰でも子どもだった。でもそのことを覚えている大人はほとんどいない」(サン=テグジュペリ『星の王子さま』)。まさにこのような状況であると私は考えています。不登校児童数、いじめ認知件数、虐待相談対応件数は、近年連続して最大値を更新しています。さらには、10代後半から30代までの死因の第1位が自殺・自死であるという現実。子どもにとって生きづらい社会、親にとって子どもを育てにくい社会がますます広がっています。

「子どもは獣であっても成人した人間であってもならない」「子どもの時期を子どものうちに成熟させるがいい」(ルソー『エミール』)。子ども期を豊かにする社会がなければ、子どもは気持ちよく育つことができないでしょう。子どもが気持ちよく育つ姿が想像できなければ、親は子どもを積極的に産みたいとは思わないでしょう。子どもを積極的に産む必要がなければ、若者は結婚という選択をしなくなるでしょう。

本稿では、今、および将来を含め、親子の育ちを社会・地域で支える際の視点を四つの観点から簡単に考えてみたいと思います。

切れ目のない支援という視点

切れ目のない支援は、子ども家庭福祉問題のみならず、福祉問題全般にかかわる課題となっています。とりわけ、子ども虐待問題への対応では、切れ目の存在あるいは支援の一方向化が、死亡につながる場合もあり、その解消が重要です。

では、その切れ目はどこに存在するのでしょうか。主な存在場所は、国の行政機関内(就学前の教育保育施策が、文部科学省とこども家庭庁に分断されていることなど)、都道府県と市区町村(子こども家庭総合支援拠点、福祉事務所、児童相談所で、在宅サービスと分離保護が分断されていることなど)、市区町村の行政機関(子ども家庭総合支援拠点、子育て世代包括支援センター、教育委員会との間の分断など)、市区町村内の支援資源(行政資源、公的民間資源、民間活動の間の連携不足など)、子どもの人生(年齢による施策の継続性の弱さなど)などにあります。これらを完全に一体化することは不可能ですが、重複させながらの連続性を確保し、国と地方自治体、都道府県と市区町村、公的機関と民間機関・民間施設の相互に遠慮もしくは忖度(そんたく)し合う関係を解消することで、切れ目のない支援に一歩近づくことになります。

2016年の児童福祉法改正では、社会的養護施策の連続性をより明確にしました。翌年の「新しい社会的養育ビジョン」では、期間および数値目標を定めてこれを推進するとともに、「社会的養育」という表現も用いることによって、在宅サービスと分離保護型の社会的養護サービスの連続性を強調することとなりました。

2022年の法改正では、こども家庭総合支援拠点と、子育て世代包括支援センターを一体化する、こども家庭センターの設置(2024年4月施行)を促進することで、市区町村内のシームレス化がさらに強化されました。社会的養育においては、子育て世帯訪問支援事業、親子関係形成支援事業などを新設することで、都道府県と市区町村の間の切れ目も一歩改善されました。

予防的支援という視点

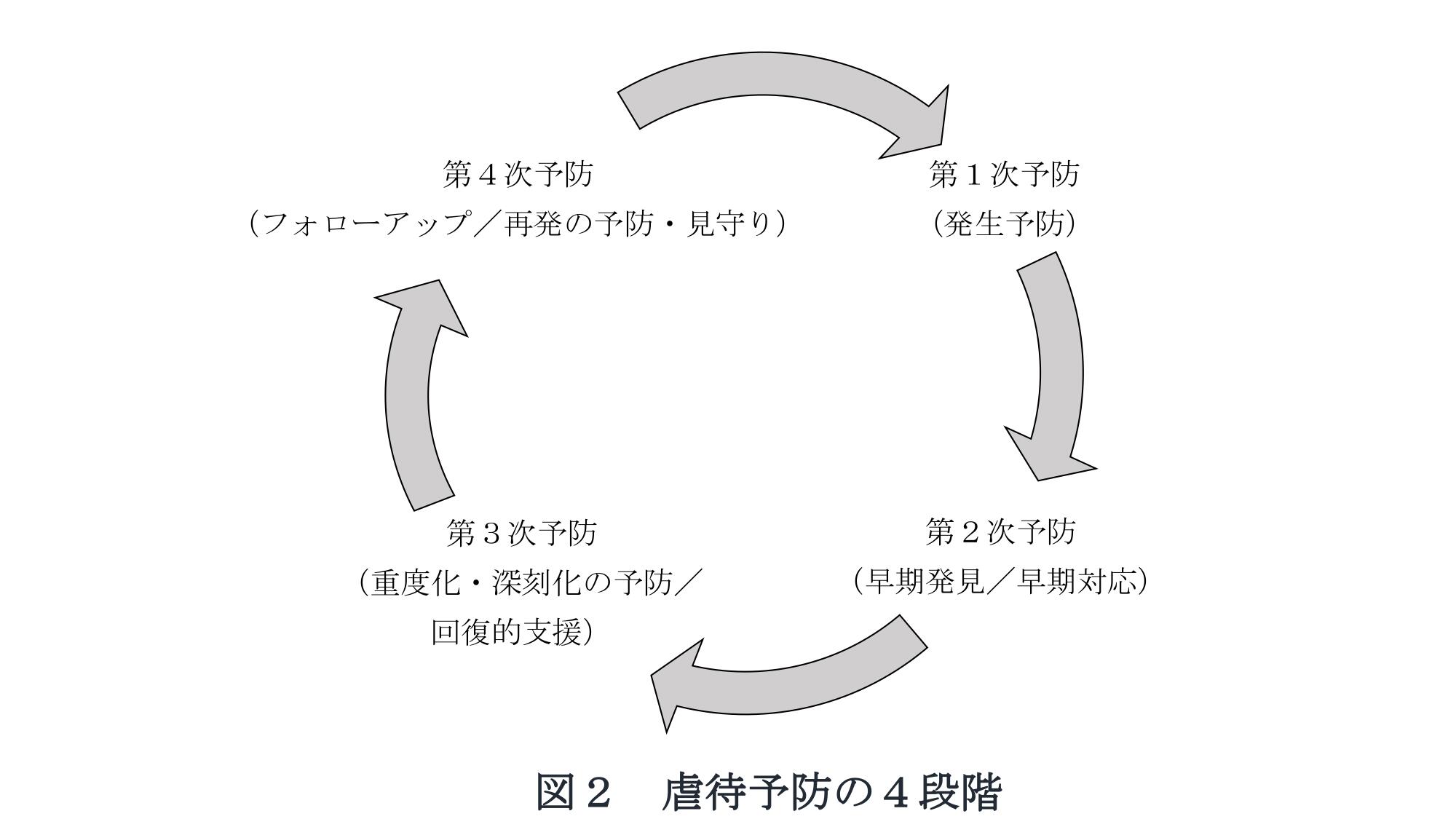

すべての福祉問題においては、発生の予防、早期発見・早期対応、再発の予防という3段階が重視されています。私は、一般論としては3段階論を受け入れつつも、とりわけ虐待問題の場合、4段階の循環論としてとらえる必要があると考えています(図2)。

第1は、発生の予防です。これは理念的には最も重要な課題であり、医療分野等ではかなりの成果をあげています。しかし、子ども虐待においては、これは現実には不可能とさえいえる課題です。その違いは、健康面については、多くの人がそれを望むのに対して、虐待についていうと、そのことについて自覚的に問題意識をもっていない場合があること、また乳幼児のように、第三者に対して自らの意思を言語で十分伝達できないことなどにあると考えられます。

第2は、早期発見・早期対応です。子ども虐待は、すでに重度化した状態で発見されることも少なくなく、そのような場合、専門ケアが長期的に必要となります。その結果、早期発見・早期対応としての制度や実践と、重度化・深刻化の予防としての制度や実践は様相を異にすることになります。

そこで、第3次予防としての重度化・深刻化の予防が必要となります。また、いつまでも親子が心身ともに分離した状態であることは好ましくなく、子ども自身の心の回復に加え、親子関係の回復的支援も必要となります。回復的支援とは、子どもおよび虐待者である保護者を含む家族全体を支援するものです。

第4は、再発予防や見守り、その前段階としてのフォローアップです。ソーシャルワークのプロセスにおいては、終結したとしても、フォローアップする必要のある事案は少なくありません。子ども虐待の場合、分離保護や一時保護解除後、あまり時間を経ない状況で、死亡や重篤な障がいに至った事案もあります。したがって、フォローアップを再発予防のなかに埋没させるのではなく、明確に位置づけることが重要です。

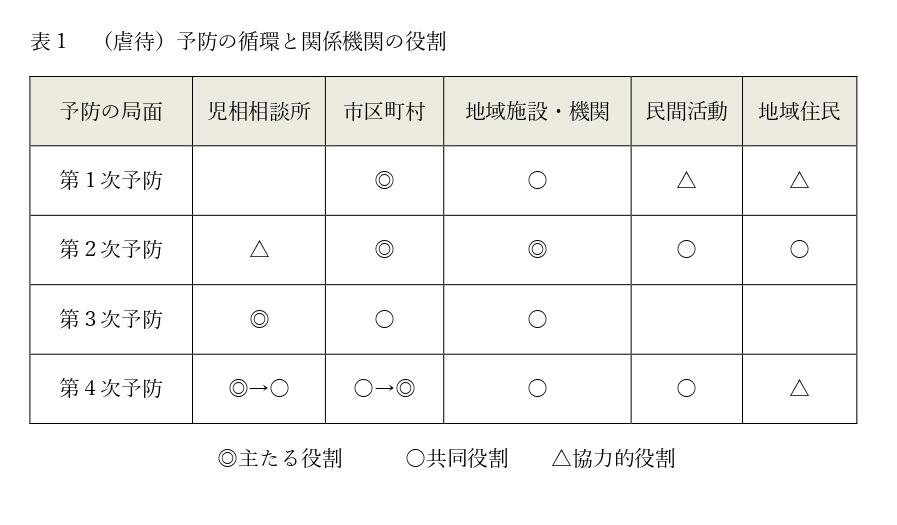

これらの各段階で、関係機関がどこで主たる役割を果たすのかを考えたのが表1です。

資源の大胆な見直しという視点

社会的施策は、理念としての必要性と、実態としての必要性に支えられ、創生発展していきます。その過程の中では、時代的役割を終え廃止されていくものもありますし、ニーズの変化に合わせて改編されていくものもあります。教育施策は、理念を核にするものであり、時代状況を踏まえつつも、頻繁な変化は起こりにくいものですが、福祉施策は生活の変化に敏感であり、頻繁に改編される傾向があります。

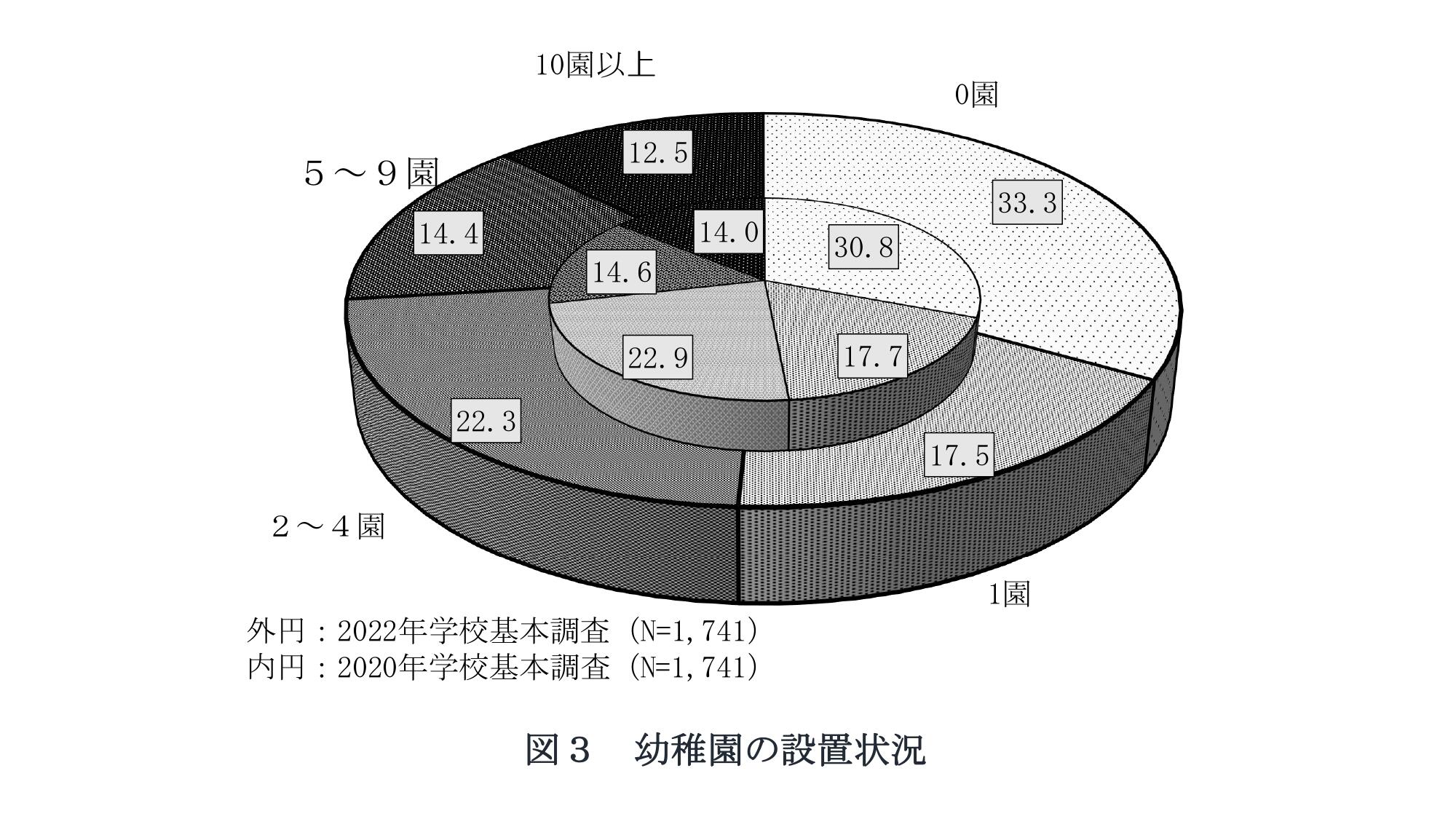

ここではその一例として、就学前の教育保育施策をとりあげ、子育て支援策のあり方を考えてみたいと思います。就学前の教育保育施策の代表格は、幼稚園と保育所というのが社会の一般的認識であると思います。とりわけ幼稚園は、明治初期から大きな役割を担ってきました。利用人数も2010年頃までは最も多い施設でした。しかしながら、現在は幼保連携型認定こども園に追い越され、利用児数は84万人で、第3の施設となっているのです。社会状況はますます幼稚園の利用者が減る方向で進んでおり、あと10年もすると50万人を割り込むことは間違いありません。就学前の学校教育を幼稚園ではなく、幼保連携型認定こども園が担う時代がやってくるということです。さらにいうと、その幼保連携型認定こども園の多くは元保育所であり、就学前の学校教育を元保育所が担う時代がやってくるということです。ちなみに、現在、公私含めて、幼稚園が全くない市区町村が3割、1園しかないところを含めると5割を超えているのです。

過去にこだわるか、未来に希望を托すか。幼稚園に限らず、産科病院のありかたなど、資源の大胆な見直しが必要となっていると感じています。

少子社会の危機意識の共有

少子社会の危機については、導入部分で指摘した通りです。子どもたちの育ちの厳しい環境が社会的に認識され、少なくとも政策的関心は高まっています。しかし、少子化を核とした将来の社会の危機感については、市民感覚は無論のこと、政策的にも最優先課題とはなっていないと感じられます。こども基本法、こども大綱、こども未来戦略。政府は立て続けに対応策を提案していますが、その検討過程、とりわけ財源確保を巡っては、国会においてさえ異論が多いようです。

高齢者を含め、今を生きる人たちは、今の幸せにこだわりがちです。そのことを否定するつもりはありませんが、超少子化という現実の元では、これはいずれ社会を消滅させることになります。

「己のための美田を作る」あるいは「児孫のために美田を残す」という意識から、「次の社会のために美田を残す」という姿勢に、住民も、議会も、行政も、事業者も変化していく必要があります。そうしなければ、対症療法的な子育て支援策からの脱却は望めないと思われます。

おわりに

子どもが産まれない社会は消滅します。人口置換水準(日本では合計特殊出生率2・07)にほど遠い現状は、危険値域であることを示しています。日本に限らず、先進国はいずれこのような状況に陥ることになりますが、少なくとも、これを少しでも先に延ばしたいというのは多くの人の願いだと信じています。

今回の特集テーマの狙いは「現在の子育ておよび子育て支援のありかた」であったのではないかと推察しますが、あえて、将来を強く意識した論考にさせていただきました。それほど強い危機感を私は持っていますし、少しでも多くの人にこの危機感を共有してほしいと考えたからです。

現在あるいは近未来の取り組みについては、このあとに続く、優れた実践事例に委ねたいと思います。