2001年13月号 子どもを支える地域づくり

副基調論文こども政策の動向について 筆者 こども家庭庁長官官房参事官(総合政策担当)付 |

はじめに

こども家庭庁は、「こどもまんなか」を掲げ、この4月で発足1年を迎えました。この1年間においても、こども政策の司令塔として、さまざまな取り組みを進め、昨年末には、こども基本法に基づく我が国初の「こども大綱」をはじめ、「こども未来戦略」「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの100か月の育ちビジョン) 」「こどもの居場所づくりに関する指針」といった新たな政府方針を閣議決定しました。

本稿では、こども基本法、こども大綱、都道府県こども計画・市町村こども計画(以下「自治体こども計画」)、こども未来戦略、こども等からの意見の反映、さらに、本年4月に施行された改正児童福祉法について述べさせていただきます。

こども基本法について

こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法として、こども基本法が令和4年6月に成立し、昨年4月のこども家庭庁の発足と同時に、施行されました。このこども基本法では、日本国憲法および児童の権利に関する条約の精神にのっとり、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることが出来る社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的としています。

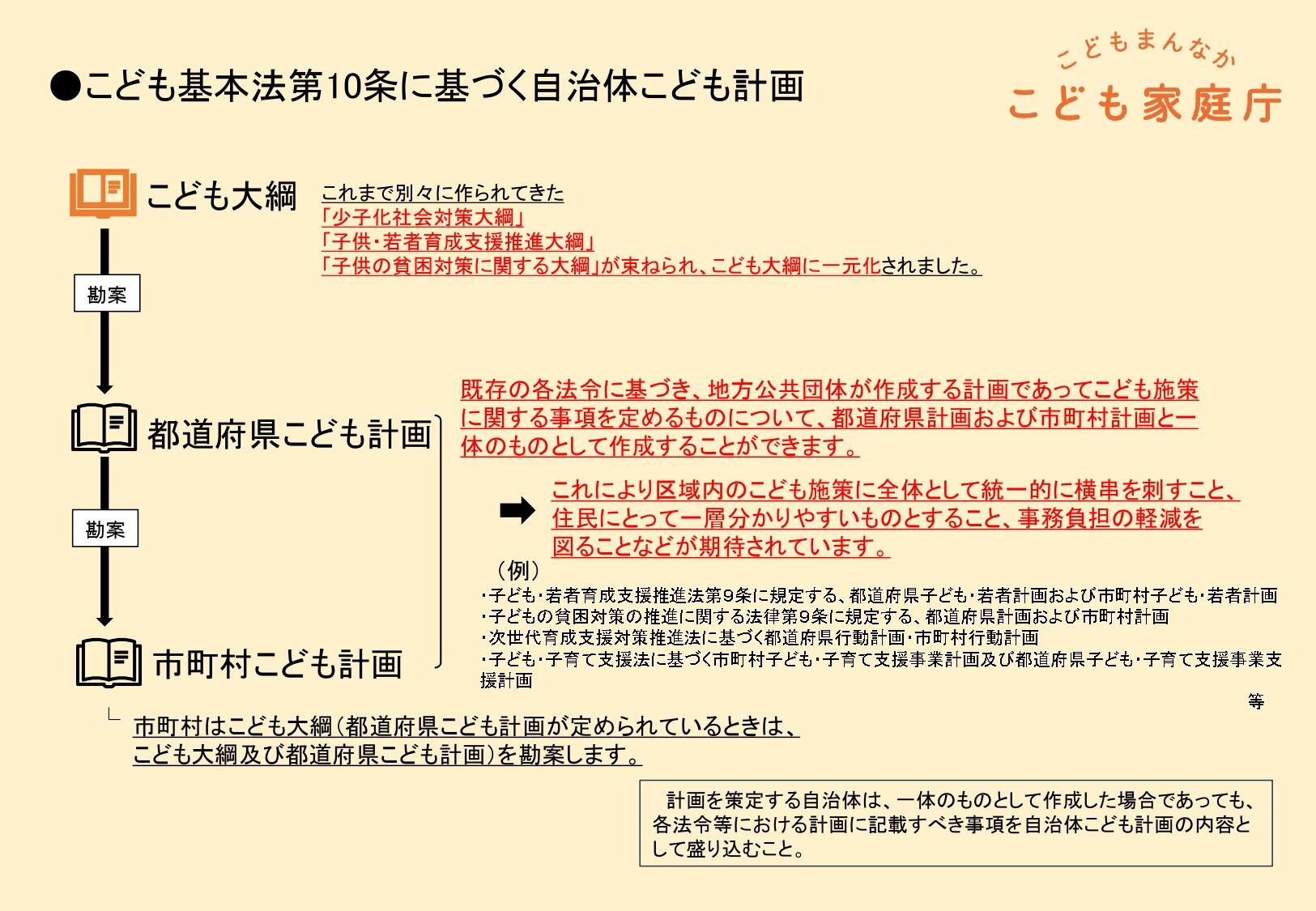

特に自治体に関係するものとしては、地方公共団体の責務(第5条)、こども大綱を勘案し、既存の各法令に基づく計画と一体に作成することができる、自治体こども計画の策定(努力義務)(第10条)、こども施策の策定・実施・評価に当たり、こども等の意見の聴取・反映(第11条)、関係機関・団体等の有機的な連携の確保(努力義務)(第13条、第14条)が規定されています。

こども大綱について

前述のこども基本法に基づき、昨年12月、従来の「少子化社会対策大綱」「子供・若者育成支援推進大綱」および「子供の貧困対策に関する大綱」を一つに束ね、こども施策に関する今後5年間の基本的な方針や重要事項を一元的に定める我が国初の大綱である「こども大綱」が閣議決定されました。「こども大綱」では、全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることが出来る「こどもまんなか社会」の実現を目指しています。

そのための基本方針として、

①こども・若者は権利の主体であり、今とこれからの最善の利益を図ること

②こども・若者や子育て当事者とともに進めていくこと

③ライフステージに応じて切れ目なく十分に支援すること

④良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図ること

⑤若い世代の生活の基盤の安定を確保し、若い世代の視点に立った結婚・子育ての希望を実現すること

⑥施策の総合性を確保すること

を掲げています。

また、これまでにない、初めての試みとして、

〇目指す「こどもまんなか社会」の姿を、こども・若者の視点で描き、それに対応する目標を定めたこと

〇こども・若者が「権利の主体」であることを明示するとともに、こどもや若者・子育て当事者と「ともに進めていく」としたこと

〇政策に関する重要事項について、こども・若者の視点で分かりやすく示すため、こども・若者のライフステージごとに提示したこと

〇「こども大綱」の下で具体的に進める施策について、今後、毎年「こどもまんなか実行計画」を策定し、骨太の方針や各省庁の概算要求などに反映することにしたこと

〇こども・若者、子育て当事者を始めとするさまざまな方から、対面、オンライン、チャット、パブリックコメント、アンケート、ヒアリング、児童館や児童養護施設への訪問など、さまざまな方法で意見を聴き、いただいた意見を反映するとともに、こどもや若者にもなるべくわかりやすくフィードバックすること

が挙げられます。

引き続き、総合的にこども施策を、こども大綱に基づき、地方公共団体と連携しながら、推進していきます。

自治体こども計画

こども基本法第10条では、このこども大綱を勘案して、自治体こども計画を作成するよう努めることとされています。こども施策の具体的な実施を中心的に担っているのは地方公共団体の皆様であり、国と地方公共団体が車の両輪となりながら、地方の実情を踏まえつつ、こども施策を推進していくことが重要です。また、「こども大綱」では、「多くの地方公共団体において、地域の実情に応じた自治体こども計画が策定・推進されるよう、国において支援・促進する」とされているとともに「こども施策に関する計画を自治体こども計画として一体的に策定する地方公共団体を積極的に支援するとともに、教育振興基本計画との連携を含め好事例に関する情報提供・働きかけを行う」とされており、これらを踏まえ、こども家庭庁では、現在二つの支援を行っています。

一つ目は「こども政策推進事業費補助金」です。自治体こども計画を策定する際に必要な調査や、こどもや子育て当事者等からの意見聴取等、資源量の把握等に係る取り組みに加え、自治体こども計画の策定に向けた検討会議等の運営などに係る取り組みに対する経費を支援しております。

二つ目は、「自治体こども計画策定のためのガイドライン」です。現在、地方公共団体の皆様向けに、自治体こども計画の策定手順や留意点をまとめたガイドラインを作成しております。ガイドライン作成のための有識者会議では有識者として地方公共団体の職員の方にも入っていただき議論を進め、さらに、全国の地方公共団体の皆様の意見をいただきました。ガイドラインはこども家庭庁ホームページにて公表しますので、参考にしていただければと思います。

「こども計画」として、こどもに関する計画が一体的に策定されることにより、区域内のこども施策に全体として統一的に横串を刺すこと、住民にとって一層わかりやすいものとすること、事務負担の軽減を図ることなどが期待できます。こども家庭庁としても前述の支援を通じて、自治体こども計画の策定促進に取り組んでいきます。

こども未来戦略

昨年12月に、「こども未来戦略」を閣議決定しました。「こども未来戦略」では、3・6兆円程度に及ぶ、前例のない規模での政策強化「こども・子育て支援加速化プラン」を盛り込んでいます。2030年代に入るまでが少子化傾向を反転できるラストチャンスであり、企業も含めて、社会経済の参加者全員が子育て世帯を支え、応援していくことが重要です。

具体的には、第一に、「経済的支援の強化」として、児童手当の抜本的拡充を行うこととしています。次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援としての位置付けを明確化する観点から、所得制限を撤廃するとともに、支給期間を高校生年代まで延長します。また、こども3人以上の世帯はより経済的支援の必要性が高いと考えられること等を踏まえ、第3子以降の支給額を3万円に増額します。

第二に、「全ての子育て世帯への支援」を拡充するため、まず、満3歳未満で保育所等に通っていないこどもを対象とし、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる「こども誰でも通園制度」を創設します。

第三に、両親がともにキャリアをあきらめることなく、協力して育児をできる「共働き・共育て」社会の推進に向けた取り組みを強化します。

さらに、こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革に取り組むこととしています。

こども・若者、子育て当事者からの意見の反映

こどもまんなか社会の実現に向け、何よりも大切なのは、こども・若者の意見です。こども基本法では、基本理念として、こどもや若者の意見の尊重等が掲げられ、国や地方自治体に対し、こども施策を進めるに当たってはこどもや若者等の意見を反映するための措置を講ずることが義務付けられています。

また、「こども大綱」では、こども施策に関する基本的な方針の一つとして、「こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに進めていく」ことが掲げており、「こども・若者の社会参画・意見反映」を「こども施策を推進するために必要な事項」の一つとしています。

これらの趣旨を踏まえ、こども家庭庁では、小学生から20代までのこども・若者からこども政策に対する意見を聴く取り組みである「こども若者★いけんぷらす」を行っています。

「こども若者★いけんぷらす」では、こども家庭庁が所管するテーマだけでなく、各府省庁が所管するテーマについても実施しているほか、こども・若者のみなさんが意見を言いたいテーマについても実施しています。令和5年度においては、「こども大綱」など27のテーマについて対面・オンライン・チャット・アンケート・施設へ出向くなど多様な方法で意見を聴きました。

また、「こども若者★いけんぷらす」のほかにも、多様な声を施策に反映させる工夫や地方公共団体等における取り組み促進などを行っているところです。

このうち、地方自治体等における取り組み促進については、地方自治体が、こども施策の実施に当たり、中心的な役割を担っていることを踏まえ、昨年11月には、こども基本法の趣旨を改めて周知するとともに、意見反映のための具体的な取り組みのポイントや流れ、地方自治体における先進事例、国における取り組みなどをお示しするため、加藤鮎子内閣府特命担当大臣から自治体首長・地方議会議長宛てに書簡を発出するとともに、都道府県知事・指定都市長宛てにこども家庭庁長官名で通知を発出いたしました。また、意見聴取の場づくりを始めとする一連の意見反映プロセスについての相談応対や意見を聴く場へのファシリテーター等の派遣などを行うことで、好事例を創出し、周辺自治体への横展開を企図して、「こども・若者意見反映サポート事業」を実施してきました。さらに、意見を聴き反映する取り組みを適切に理解し、実践できるよう行政職員向けの「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン」を今年3月に策定し、同ガイドラインの周知を行っているところです。

このような取り組みを行いながら、国や各地方自治体における、こども・若者の社会参画・意見反映を推進していきたいと考えています。

改正児童福祉法の施行

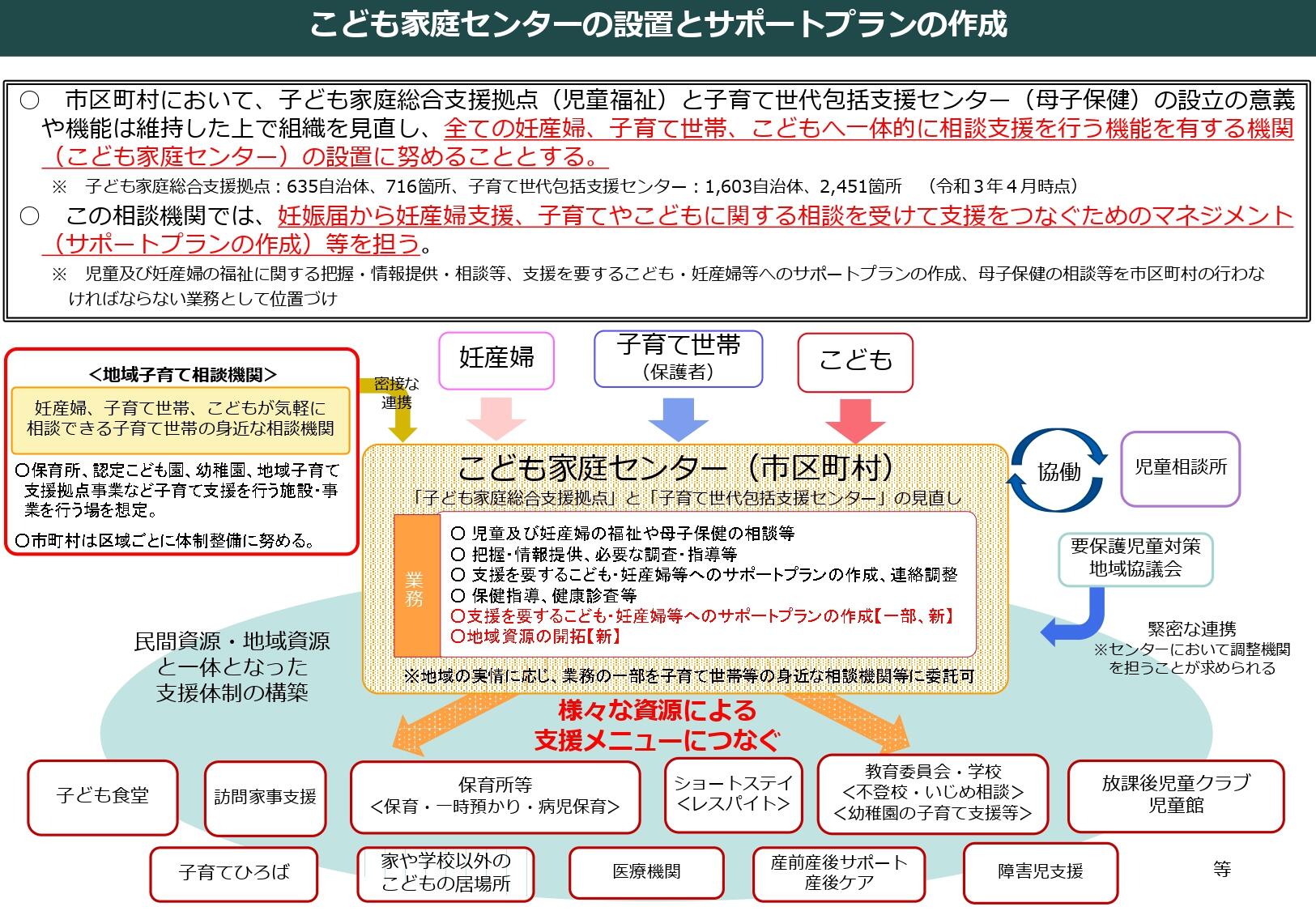

児童相談所における児童虐待の相談対応件数が依然として増加し、また育児に対して困難や不安を抱える子育て世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況を踏まえ、子育て世帯への支援の充実やそのための体制強化等を図るため、令和4年6月、こどもや家庭への包括的な支援を行う「こども家庭センター」の整備や、訪問による家事支援などこどもや家庭を支える事業の創設を行うこと等を内容とする「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第66号。以下「改正法」)が成立しました。

児童福祉法において、市町村は基礎的な地方公共団体として、児童の身近な場所における児童の福祉に関する支援に係る業務を適切に行う責務が定められておりますが、今回の改正法には、市町村の役割を一層強化する内容が盛り込まれました。

まず、市町村において整備が努力義務化されたのが「こども家庭センター」です。こども家庭センターは、これまで母子保健機能を担っていた「子育て世代包括支援センター」と児童福祉機能を担っていた「子ども家庭総合支援拠点」について、設立の意義や機能は維持した上で組織を見直し、全ての妊産婦や子育て世帯、こどもへ一体的に相談支援を行う機能を有する機関として整備されるものです。具体的には、これまで母子保健機能、児童福祉機能それぞれにおいて実施してきた相談支援等の取り組みを引き続き行うほか、支援を要するこども・妊産婦等への支援の種類や内容などを記載したサポートプランの作成や、民間団体等と連携しながら多様な家庭環境等に対する支援体制の充実・強化を図るための地域資源の開拓を担うこととなります。

また具体的に活用できる各種子育て支援事業についても、訪問による生活の支援を行う子育て世帯訪問支援事業や、学校や家以外のこどもの居場所支援を行う児童育成支援拠点事業、親子関係の構築に向けた親子関係形成支援事業などの事業が改正法によって新設されています。

改正法は、令和6年4月1日より一部を除き施行されており、こども家庭庁から各種通知・ガイドラインを発出しています。市町村においては、地域の実情等に応じて、より効果的な支援を行うことができるよう、創意工夫いただきながら、こどもの身近な場所において、こども家庭センターの整備や各種子育て支援事業の活用、地域資源との連携等を通じた家庭支援・虐待予防に積極的に取り組むことが期待されます。

おわりに

こども施策の具体的な実施を中心的に担っているのは自治体であり、国と自治体が車の両輪となりながら、地域の実情を踏まえつつ、こども施策を推進していくことが重要です。益々のこども施策の推進が期待されるところ、改めて、現場の最前線で、日々こども政策に取り組まれている自治体の皆様へ感謝申し上げます。