- ホーム

- 助成・支援

- 人材育成パッケージプログラム

- 人材育成パッケージプログラム 導入事例

人材育成パッケージプログラム 導入事例

目次

栃木県町村会 人材育成パッケージプログラム事業

1 連携協定締結日

平成31年1月30日

2 取組の経緯

平成30年度から、県下11町の若手職員を対象とし、企画力や創造力、実行力を向上させ、次期中核リーダーの資質アップを図ることを目的に事業を開始した。広域で人材育成に取り組むことで、多様な学びや気づきを得るとともに、参加者同士の横のつながりの形成を目指している。

3 取組の内容

(1)現地セミナー

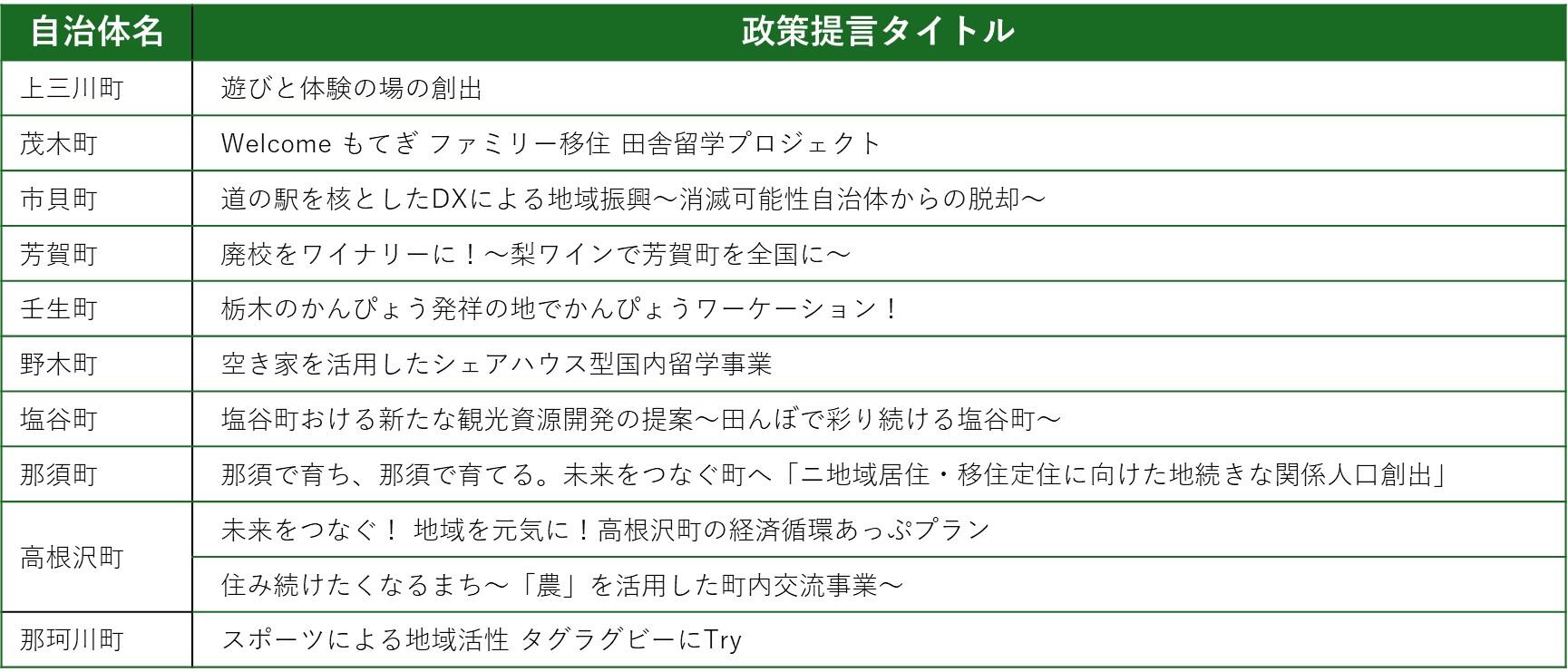

東京都立大学 大杉覚教授を講師に迎えて、10町20名の受講生が「公民連携」をテーマに全6回の行程で政策形成・提言を行った。

第1回では、「政策の実効性とロジックモデル」をテーマに講義があった。「政策」とは、「目的」と「手段」で構成されており、その政策を自在に組み替え・組み立てることの重要性を学んだ。さらに、政策の実効性を確保するためには、政策を論理的に捉える必要があり、その手法の一つであるロジックモデルの基本的な構成や作成法について学んだ。その後、受講生は、自身の現在の業務についてのロジックモデルを作成した。大半の受講生が初めての経験であったが、自身の業務で作成したことから、ロジックモデルについての理解を深めることができた。

第2回では、事前課題として、各町の政策提言のテーマにおけるロジックモデルを作成しており、それらについて講師からの講評を受けた。講評では、先進的な地域を模倣するのではなく、各町の独自性を活かした要素を加えるべきだとの意見や、各町で既に進行中の事業との連携を考慮することも重要であるとの指摘があった。その後、「政策立案の基礎と実践」をテーマに講義があり、現状を把握する手法の一つであるSWOT分析について学んだ。さらにそこから見えてきた問題点についてのアプローチと、それを解決するための政策の実効性を確保するツールについても学び、ワークシートを用いて自身の業務を分析した。

第3回は、受講生のみの自習学習として、各町におけるSWOT分析について、他町の職員や地域活性化センター職員と意見交換を行い、外からの意見も含んだ多角的な分析とすることができた。また、政策提言に向けたロジックモデルを完成させ、先に作成したSWOT分析も踏まえた上で、政策提言報告会に向けた資料作りを開始した。

第4回は、政策提言報告会に向けた中間報告を行い、講師から講評を受けた。講評では、より多くのデータ引用や更なる根拠づくりが求められるとの意見や、他の地方公共団体での類似した施策が引用されているものも見受けられたため、独自性を出す大胆な視点を取り入れる必要があるとの指摘があった。

第5回は、第3回と同様に、受講生のみの自習学習として、前回の講評を踏まえた資料の修正と、他町職員との意見交換を行い、政策提言に向けて精度を上げた。

第6回の政策提案報告会では、各町の首長等に対して発表を行い、講評を受けた。講評では、課題を的確に捉えていた点や着眼点の良さが評価される一方、今後の成長に繋がるような視点を提供する意見もあり、受講生にとって有益なフィードバックが得ることができた。

(2)地方創生実践塾等への参加

地域活性化センターが実施する地方創生実践塾や地方創生セミナーに参加し、講義やフィールドワーク、グループワーク等のメニューから、実践的な地域づくりのノウハウや手法を学んだ。さらに、参加した地方創生実践塾に関しては、ロジックモデルを作成することで、政策提言や自身の業務につなげた。また、地方創生実践塾等の現地参加者同士が情報共有・意見交換をすることで、さらに広い視野と全国的なつながりを得ることができた。

◎参加実績

【新たな知と方法を生む地方創生セミナー】延べ15名

【新たな知と方法を生む地方創生セミナー(ベーシック)】延べ12名

【地方創生実践塾】延べ30名

4 担当者所感

地方公共団体職員にとって政策立案は欠かせないものであり、受講生にとっては、そのために必要となる基本的な知識に加え、「企画力」「創造力」「実行力」のスキルを身に付ける場となった。

また、県内全ての地方公共団体を対象とする広域的な研修だったことから、受講生同士が交流し情報交換を行うことで、新たなつながりを築き、多角的な視点が得られた非常に価値のあるものだった。

さらに、各町単独で研修を実施する場合に比べて、財政負担は軽減されるため、今後の研修の在り方の一つとして、他の地方公共団体にも展開できる可能性があると考えられる。

地方創生実践塾等への参加も、普段の業務では接することのない外部の事例を学ぶ貴重な機会となり、参加者にとって非常に有意義であったと思われる。

今後も、こうした広域的な研修や各地の先進的な取組を学ぶ場が、全国の地方公共団体で活用されることを期待する。

執筆者 地域活性化センター 企画・人材育成グループ 山 敦美(山口県防府市より派遣)

福岡県市町村職員研修所 人材育成パッケージプログラム事業

1 連携協定締結日

連携協定は結ばす、人材育成パッケージプログラムを活用

2 取組の経緯

令和5年度に福岡県市町村職員研修所(以下「職員研修所」という。)が実施している政策課題研究F-laboのプレセミナーにおいて、当センターフェローの吉弘 拓生 氏が講師として政策立案(入門編)セミナーを実施した。その後、令和6年度は「ポストコロナ時代におけるウェルビーイング政策の方向性」をテーマに事業を実施することとなり、プレセミナーに続き吉弘氏へ講師を依頼したいとの要望を受け、人材育成パッケージプログラムを活用し、本事業を実施することとなった。

3 取組の内容

初めにF-laboとはFukuoka-laboratoryの略称で、市町村が直面する行政課題を解決するため、政策立案に必要な能力を習得することを目的とした研究活動として令和4年度から職員研修所が実施している事業である。F-laboでは、県内全ての地方公共団体職員から研究生を募集し、5月から1年を通して全7回(図1)の研修を行っている。人数は12人を限度としており、令和6年度は9人の職員が研究生として参加した。前期3回はインプットの時間として主に講義を中心に実施している。

第1回は政策立案に関しての意識づけやコロナ禍以降の時代変化について学び、その後のワークでは、わが町の課題について考えてその根本や原因の深堀りを行った。ワークシートに書き込むことで考えを整理することができ研究生の目標を明確にした。最後に個人の目標を共有し、グループを決めるためにワールドカフェ方式で話し合い、グループ決めを行った。

第2回では、午前中にウェルビーイングの基礎についての講義があり、講義後にビジョニングシートを使用して研究生の地域の実情から取り組むべきテーマを考えた。そのテーマに関する政策を行うことで起こる現状の変化まで想定し、その先にあるウェルビーイングな未来を考え、グループで共有を行った。午後は調査研究の手法についての講義を受けて、グループごとに視察先を検討した。ここでは、何を調べたいのか視察調査の目的やグループテーマと視察先の共通点等を明確にすることを重要視してグループワークを実施した。

第3回では、令和5年度にF-laboの研究生だったOBOGからの助言をもらいながら、前期3回分の成果報告を行った。

視察調査に関しては、第4回までの約3か月の期間で実施することとなっており、職員研修所の規定に従って旅費の支給があり、各グループで計画を立てて視察を行っている。研究生が自ら視察先へアポイントをとり、テーマに応じて地方公共団体や一般企業の先進事例を学んでいる。現地に行くだけではなく、必要に応じてオンラインでの聞き取り調査等も実施している。

第4回以降の後期は主に成果報告の準備を行っている。第4回では、1日目に吉弘氏が地域幸福度指標・基礎に関しての講義を行い、2日目に「今日から使える伝わるデザイン」と題して当センター副参事の竹村 俊斗 氏(高知県四万十町から派遣)が報告会用のスライド作成におけるデザインの重要性やポイントについて講義を行った。その後、視察調査から得た気づきや課題の分析を行い、講義で得た手法を用いて報告会に向けた資料作成に取りかかった。

第5回と第6回は、主にグループの成果をまとめる作業として資料作成等を行った。吉弘氏が各グループに入り、直接対話することで方向性の確認や成果のまとめに関するアドバイスを行っている。また、第6回には竹村氏も参加して、報告会資料へのアドバイスを行い、最終調整を行った。

第7回の報告会では、午前中に奈良県三宅町長の森田 浩司 氏から「ウェルビーイング政策を生み出す土壌づくり」と題して基調講演を行っていただき、午後から成果報告を実施した。報告後は、吉弘氏と森田町長から講評をいただき、更なる学びにつなげている。報告会は研究生だけではなく、研究生の所属する地方公共団体を含めた県内全ての地方公共団体へ周知を行い、開催している。

4 担当者所感

初めに、県内全ての地方公共団体職員が参加対象となる職員研修所で当センターの人材育成パッケージプログラムを活用することによって、各地方公共団体の財政的負担も軽減できることから非常に効率的な活用だと感じている。次に、普段はあまり接することのない他の地方公共団体職員と共に研修を受け意見交換をすることにより、自分のところとは違った考え方や参考になる部分があり、一つの団体で研修を実施するより多くの学びがあると考える。また、この研修をきっかけに他の地方公共団体の職員とのつながりができることによって、今後の業務においても地方公共団体間の連携などにつながっていくのではないだろうか。

さらに、地方公共団体職員として働く中で政策立案に関して基礎から学ぶ機会はあまりないため、こうやって研修として学ぶことができる環境を整えていることやこれからウェルビーイング指標を用いた取組が始まってくることから、先進的な事例として参考になると考える。

執筆者 地域活性化センター 企画・人材育成グループ 吉澤 利能(熊本県菊池市より派遣)

鹿児島県 人材育成パッケージプログラム事業

1 連携協定協定日

令和4年11月8日

2 取組の経緯

鹿児島県は令和4年3月に策定した「行財政運営指針」で高度化・多様化・複雑化する行政需要に対応できる人材の育成について言及している。同年11月に地域活性化センターと連携協定を締結した。職階ごとに求められる能力を高めるための研修の充実が必要という考えのもと、従来の職員研修に加え新たに管理職員のマネジメント能力や若手職員の政策形成能力の向上を目的とした研修、自己啓発への意欲を向上させるための休日セミナーなどを実施し、職員の人材育成の強化を図っている。

3 取組の内容

令和4年度は鹿児島県の人材育成強化のはしりとして、「休日セミナー」(マインドフルネスに関する講演)を主として取組み、令和5年度は休日セミナーに加えて「地域共創企画研修」「マインドフルネストレーニング」「職員ワークショップ」を実施した。

令和6年度は引き続き以下の3本立てで研修を実施した。

(1)「地域共創企画研修」

県の各地域振興局・支庁・事務所職員が市町村職員等と連携して、地域課題に直結する研修テーマを設定し、その解決に向けた企画立案を行うことで、職員の課題発見・企画立案能力及び市町村等地域との連携力の向上を目的として実施した。

参加者は県職員・市町村職員及び一部民間企業の若手職員で、1班5名~7名の計8班で構成されている。

4月にWeb説明会、6月にキックオフセミナーを開催した。キックオフセミナーでは、政策形成のフレームワークにおける調査~分析~課題解決案作成の流れについて、地域活性化センター企画課長兼新事業企画室長の脇本氏による重要なポイントのレクチャーを実施した。その後のワークでは、地域活性化センターフェローの吉弘氏も加わり、各グループで課題設定、調査案等を話し合った。

グループの活動においては、①課題の整理②仮説立案③仮説検証④解決策立案について、先進的な地方公共団体及び有識者からのヒアリングやフィールドワークを通して学んだ。

11月に中間報告会、3月に成果報告会を行い、研修結果の報告及び県又は関係市町村への事業提案を行った。

(2)「マインドフルネストレーニング」

鹿児島県では令和4年度から、マインドフルネスに関連した研修及び効果測定を、一部の職員に対して実施してきたところであるが、より全庁的な取組として展開するため、令和6年度は「TTT講座」を実施した。

TTT(Train the Trainer)とは「指導者を育てる」という意味であり、所属職員の労務管理を担う「課長補佐」と、職員全体の健康管理を担う「地区衛生管理者(保健師)・臨床心理相談員」を対象に、マインドフルネスの基本的な知識や活用する手段・方法を、株式会社YeeY代表取締役の島田氏からレクチャーいただいた。令和7年度以降、マインドフルネス研修をこれまでに受講したレクチャースキルを持つ職員を中心に、全庁的な展開に加え、メンタルヘルスの改善が特に求められる職員に対して集中的に展開することが鹿児島県の狙いである。

受講者が全庁向けの研修で使用する教材(テキスト・動画)については、既に島田氏監修のもと、鹿児島県と地域活性化センターが共同で作成に取り掛かっている。

(3)「職員ワークショップ」

鹿児島県は、令和5年度に実施した職員ワークショップで出た意見等をもとに、「鹿児島県職員人財育成ビジョン」を令和6年3月に策定した。目指すべき人財像は、「挑戦」する職員・「共感」できる職員・「誠実」な職員と定められている。この人財育成ビジョンを職員一人一人に浸透させ、「目指すべき人財像」等に関する理解・共感を深め、行動の具体化と実践に繋げていくことを目的に職員ワークショップを実施した。

地域活性化センターフェローの吉弘氏を講師に迎えて、150分のワークショップを2日間開催した。午前と午後の計4回実施し、午前は本庁職員、午後は地域振興局職員及び支庁職員を対象として、1回につき約25名の職員が参加した。

最初に職階ごとで意見交換を行い、次に職階を混ぜての意見交換を、ワークシートとクラフト紙を用いてワールドカフェ形式で実施した。各々が考える「挑戦」「共感」「誠実」とはどのようなことを意味するのか、それぞれの立場での意見を共有し、職階に関係なく対話を重ねた。次に行動に繋げるワークとして、ここまでのワークで得た新たな気づきから、3つの人財像について具体化し、その人財像に近づくために必要な行動を個人・グループで掘り下げ、個人と組織それぞれで実践できることを思索した。

4 担当者所感

鹿児島県が実施している上記の3つの研修を通して、公務員として大切な多角的な視点を身につけることができる。

目指すべき人財像や人材育成の基本的な方針について、職員の理解が十分に及んでいないなかで、職員自身がその意図や背景も含め自分事として考える機会になったと感じている。異なる職階ごとに、普段話すことのないテーマについて、それぞれの立場での意見を共有することで、新たな気づきを得ることができたという声が多くあがった。このような取組を継続することで職員同士の意思疎通が図りやすくなり、自律した組織運営を期待できるのではないだろうか。

執筆者 地域活性化センター 企画・人材育成グループ 吉永 芽以(高知県高知市より派遣)

連絡先

新事業企画室

TEL:03-5202-6134

FAX:03-5202-0755

E-mail:newb-r3(at)jcrd.jp ※メールアドレスの(at)は@に変更ください。